ホスピス・緩和ケア

雨雲の調節

私の母は54歳でがんと診断され、59歳の時に亡くなった。

「入院すると主体性が奪われるから、できるだけ入院したくない」と言い、亡くなる前日まで家で過ごしていた。家での暮らしは父が支えていて、慣れない食事の支度からトイレまで、つきっきりで看護をしていた。

自分で動けなくなってからは、葬儀のことや遺影に使う写真を母が自分で決め、それをひとつひとつ父が形にしていった。

今なら在宅緩和ケア診療所や訪問看護があるし、家で旅立つこともできる。

当時だってできなくはなかったが、死期を悟った母はおそらく家族の負担を考えて自ら入院を希望し、わずか1日で旅立っていったのだ。

亡くなってしばらくの間、父は呆けたようになっていた。

体が一回りしぼんでしまったかのように精気を失い、時間をどう使えばよいのかわからなくなってしまったようだった。

伴侶を失い、話し相手を失い、食べさせる喜びをいっぺんに失ったのだ。

「毎晩夜中の2時ころに、母さんをおぶってトイレに連れて行ってたんだ。眠くて辛いときもあったけどな、今それがなくなって、朝まで眠れるはずなんだが、毎晩2時になると目が覚めるんだよ。トイレに連れて行かなきゃって・・・困ったもんだな」

ゆっくりする間を与えず私たちは引っ越しの準備に父を巻き込み、スープが冷めないどころかあっついままの距離で暮らすようになった。

家で主夫業をお願いし、やがて地域の活動に自ら進んで行くようになっていった。

その時はグリーフ(悲嘆)ケアという言葉さえも知らなかったが、父が生きる力を持ち直して本当にありがたかった。

お墓参りに行くと、それまで雨が降っていてもお墓の前では必ず雨が止んだ。

お墓参りを終えて車に乗り込むと、待っていたかのようにサーっと雨が降り出すことが何度かあった。

「不思議だよね、誰か晴れ男か晴れ女なんだね」と言うと、父はあの世にいる母と連絡を取り合い、墓参りの間だけ雨雲を調節するよう頼んでおいたんだ、と笑っていた。

その父も鬼籍に入ってもう9年が過ぎた。

いまだにお墓参りに行くと雨に遭わずに済んでいるのは、父と母が調節してくれているおかげなのだろう。

空を見上げてありがとうと言う。家族にしかわからない話だ。

先日当院が主催する遺族会「ひだまりの会」に出席して、ご遺族の方の心境を聴かせていただいた。

当たり前だけど喪失の感じ方はその人それぞれで、温かい思い出を振り返る方もいらっしゃるし、頭がまっしろになったまま時間が止まっている方もいらっしゃる。

喪失感との向き合い方はいつか必ずこうなる、というものでもないし、正解もない。

ただここへ集って思いを分かち合ってくださり、心から感謝いたします。

私たちもみなさんのこと、気にかけています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

時間と共に少しずつ、悲しみが抱えやすくなっていきますように。

静かな個展

札幌はひと雨ごとに気温が下がり、街路樹も紅葉してきています。

すっかり季節は秋になりましたね。

今私どもの病院のサンルームには油絵が10点ほど飾られています。

富良野のニングルの森、オンネトー湖と雄阿寒岳などいつか見た風景や、琵琶湖の蓮の群生やこんもりした川辺の紫陽花など、温かく心が休まる絵ばかりです。

この病院で以前看護部長をされていたSさんが、退職後の趣味で絵を始められました。

季節の変わり目にいつもお持ちいただいて、外来の待合室を彩っていただいていたのを、今回まとめて展示し静かな個展を開いています。

リハビリ中の患者さんがときどき足を止めて、絵に見入っている姿を見るとうれしくなります。

「ここに行ったことがあるよ」とお話くださると、自然と会話も弾みます。

9月・10月と私どもでは「ひだまりの会」というご遺族の会を催します。

故人を偲び、闘病を支えられたご家族を労う会ですが、私ども医療者にとってもご遺族にお会いするのは、共に伴走した「同士」をお迎えする気持ちで胸が高鳴ります。

大切なご家族が亡くなられた場所にまた足を踏み入れるのは、勇気がいることでしょう。

通り道に飾られた絵で心休まることができたら・・。

と、いつも陰で支えてくれているボランティア・コーディネーターの鈴木さんが、これらの絵を運び、飾ってくれました。

今年はコロナの影響で、ひだまりの会も慰霊祭も規模を小さくして行います。

けれども大切な人を思う気持ちはいつもと変わりません。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

どうかゆったりした時を過ごせますように。

コロナの年の七夕祭

ホスピスの七夕祭り、今年はどうしようか。

コロナウイルス感染拡大のさなかにある今年は、イベントを中止するのが当たり前になっています。

やらない、というのは簡単なのですが、

状況を見てその都度判断したいと思っています。

3密にならないように時間と空気と接触のあり方をあらかじめ決めたらできるんじゃないか、とホスピスの須藤師長・ボランティアコーディネーターの鈴木さんと話し合いました。

去年までのお祭りの写真を見ると3密そのものです。

こういう光景に対する私たちの見方が、すっかり変わってしまったのを実感します。

一度にたくさん人が出ないようにして

でも露店風なことは行う。

患者さんはお一人ずつご案内して、楽しんでいただいたらどうか、ということになりました。

それから

人間織姫と彦星に登場してもらい、七夕の短冊の前で記念写真を撮るのはどうか、という案が出て「それいいね~」となりました。

短冊も押し花のシールが貼られたオリジナルです。

ボランティア衣装部がデザイン・製作・着付けをしてくれました。

人間〇〇はひな祭りやハロウィン、節分などでおなじみ。

得意中の得意かもしれません。

今までなかったのが不思議なくらいですが、これまでは露店に注力していたので考え付かなかったのでしょう。

これもひとつのイノベーション。

開始時間を待ちきれない患者さんがお部屋から出てきて、楽しそうに参加されていました。

お部屋にいらっしゃる患者さんのところへは、織姫と彦星が訪問し一緒に記念写真を撮らせていただきました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

ケガの功名というか、転んでもタダでは起きない私たちです。

アサガオ

「〇さんのアサガオの種、無事にご家族にお送りすることができました。少し種が余ったのでどこかで使いませんか?」と声をかけられた。

ホスピスのナースで植物を育てるのが上手な人がいる。

食べ終わったパプリカやアボカドの種を発芽させて、日当たりの良いホスピスの端っこで育てている。わたしも真っ赤なパプリカをひとついただいたことがあるが、大きさといい、なかなか立派なものだった。

パイナップルやバジル、オジギソウに四つ葉のクローバー。

他にも名も知らぬ植物がたくさん置いてあり、小さな植物園のようである。患者さんに水やりをかって出てくださる方がいて、とても助かっている。

〇さんのアサガオも手入れがいいせいか、年中彩りを与えてくれている。

大ぶりの青く美しい花が終わると「ご遺族にお渡しするために種ができるのを待っています」と書かれたプレートが下がり、種が自然に落ちてしまわぬように、小さな袋がかけてあった。

それをまめにひとつひとつ採取して、ようやくまとまった数になったので、〇さんのご遺族にお送りしたのだという。

半月型の茶色い種はいかにも充実した姿をして、小箱に入れられていた。

来年、新しい病院で咲かせましょう。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

まめさがとても、大事だね。

音楽療法士「私も竜宮城の一員に」

当院は多職種で患者さんのケアに深くかかわっております。

珍しい職種の方もいらっしゃるので、いつか一人一人を詳しく紹介したいと思っていました。

ホームページのホスピスのページに「ケアする人びと」というコーナーができたので、詳細はそちらを見ていただこうと思っています。

ここではダイジェスト版でお伝えします。

トップバッターは音楽療法士 工藤麻子さん。

―音楽療法士になったきっかけー

音楽教室の講師をして間もなくの頃、好きなアーティストの記事の中に音楽療法という言葉が出てきました。これから医者と協力して音楽療法をやってみようと思う、という記事でした。

「音楽療法って何だろう」「誰に聞いたらいいのだろう」と調べたんです。

翌年から札幌で勉強会がある事を知り、行ってみたのが始まりです。

―今、当院でされている活動について教えてくださいー

週に一度出勤し、医療スタッフのカンファレンスに同席しています。14時からお茶会に併せて音楽の時間があります。ピアノを弾き、一緒に歌ったりリクエストに応じたり一緒に演奏を楽しんだりしています。

そのあとフロアに来られなかった患者さんのお部屋に伺って、個別に音楽を演奏しています。

―個別のお部屋ではどんな風にしているんですかー

事前に看護師さんが患者さんに「音楽の出前がありますよ。好きな曲を弾いてくれますよ」とお声がけしてくれて、要望のあった人のところに行くようになっています。

リクエスト曲を事前にいただけると楽譜を準備してきちんと練習して行くことができます。あるいは「誰が好き」とアーティスト名を言ってくださると助かりますね。患者さんの歌に伴奏をつけたり、私が弾く曲を聴いていただいたり。

―忘れられないエピソードを教えてくださいー

何年も前の話ですが「私はここでゆっくり過ごさせてもらいたいと思ってここに来ました」という方がいました。

「ここの人たちはみんな優しくて、自由に、好きなように時間を過ごさせてもらっています。まるで竜宮城のような場所だと思う。音楽も楽しくてすごいね」って言ってくださって。

それから『おくりびと』という映画の話をされて

「あれは亡くなった人を送る人の話だけれど、ここは生きている人を自由にさせてくれて優しくしてくれて。ここの人たちこそ、おくりびとだと思います」と仰いました。

同感でしたし、その時に、私も竜宮城の一員になれるように頑張ろうと思い現在に至っています。

続きはこちらへどうぞ↓

https://sapporominami.com/hospis/#care

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

みんなヒーローだ。

アツクカタルin仙台

週末は仙台に来ています。

法人グループは全国に病院がありまして、地域ごとブロックごとに分かれて普段合同の研修会を開いてます。

今日は年に一度の業務改善発表会。北海道と東北ブロック合同で催しておりまして、今年は開催地が東北ということで、やってまいりました。

今回当院から発表するのは、緩和ケア病棟の認定看護師さんです。

この日のために1年前から準備してきました。

病院というところは、病気と症状に目が行きがちですが、私どもの病院はそれと同じ位に、その方が生きてきた人生や価値観、社会生活というものを大事にしていきたいと考えています。

それを具現化するための取り組みについてまとめたものです。

パワーブレックファストを食べて、いざ!行ってまいります。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

仙台は雪がなくていいなあ。

モニターがない、ということ

研修された方から、終わりごろに感想を聴くのを楽しみにしています。

先日も緩和ケア研修に来られたナースに、印象に残ったことは何ですかと尋ねてみましたら「(心電図)モニターがないこと」と言われました。

患者さんの命の残り時間が少ないと判断したら、たいていの一般的な病院では、体にモニターをつけて、心電図の波形がピッピッピと音を立てています。

これが病室にあると、ご家族はモニターをじっと見てしまいます。

波形の形が変わったり、アラームが鳴ったりするとドキドキするものですね。

心拍数も数字で出ているので、どうしても画面から目が離せなくなってしまいます。

そうしてご家族はモニター画面で生命の終わりを知ることになります。

私自身、長く急性期病院にいたので、それが普通のことだと思っていました。

当院の緩和ケア病棟にはモニターはありません。

置いていません、という言い方が正しいのかな?

ご家族はそばにいて、じっと患者さんのお顔を見ています。

呼吸の状態を見て、声をかけて、最後の時を共に寄り添って過ごします。

大きく息をついた、あれ、止まったかな、いやまた息を吸った。

手を握る。身体をさする。話しかける。

痛みや苦しいところがないと、命が閉じる瞬間は自然で穏やかです。

人が産まれる時も呼吸を合わせ、見守りますよね。

何もすることがなくても、ただそこにいるということ。

こういう時間を過ごせるように症状を緩和できていたら

モニターはいらないのです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

実は他にもないものがあります。

初!ハロウィン・イベント

10月30日(水)ホスピスのイベントは初ハロウィンでした。

秋のイベントと言えば「お月見」が定番でしたが、今年はぜひハロウィンをやってみたいってことで、若者の発想はいいなあ、やってみなはれ~と言っておりました。

私世代はハロウィンと言ってもなじみが薄く、バレンタインデーやホワイトデーのように、お菓子メーカーに踊らされている感があります。

ネットで調べてみると秋の収穫を祝うお祭りであるとか、地獄の門が開いて現世と異界がつながり、お化けが人をさらっていく日なので、お化けの仮装をして身を守るんだと書いてありました。

「地獄の釜の蓋が開いて、悪い子はさらわれる」と脅かされた日本のお盆とちょっと似ています。

北海道では七夕に「ろうそく出せ出せよ、出さないとかっちゃくぞ」と子供たちが大声で歌いながら家々を訪ね歩き、ろうそくとお菓子をもらう風習がありました。

(今もあるのかな~~)

ハロウィンの「Trick or treat!」(お菓子をくれなきゃいたずらするぞ)と近いものを感じます。

でも今、日本では「仮装の日」みたいなことになっていますね。

それはさておき。

事前準備はボランティアさんにも協力していただきました。

かぼちゃの衣装・・・構想はこんな感じ。ざっくりしてますね~

小さなプレゼントを作っていただき

歌の準備は音楽療法士さん

そしてかぼちゃだんごの入ったお汁粉

当日は新しいかぼちゃユニットが活躍したそうです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

楽しんだもの勝ちですね!

秋山正子さんとの対話

9月1日に当院の関連施設である「緩和ケア訪問看護ステーション札幌」がオープンしました。

これまでは「ホームケアクリニック札幌」でみなし訪問看護事業を行っていたので、それを継承する形です。

あえて名前に「緩和ケア」とつけて、山崎美恵所長の強い気持ちを表しました。

2008年のクリニック開設時からずっと在宅緩和ケア一筋にやってきたので、ケアそのものには大きな変わりはありません。

ただ、ステーションになることで、訪問看護師としてのステイタスが変わるものだと山崎さんは言います。

診療所の付属的な訪問看護から、自律した看護経営者としての組織になり責任が大きく感じられます。

10月6日には訪問看護界のパイオニアである秋山正子さん(マギーズ東京代表)をお招きして特別講演を行いました。

講演前に昼食をご一緒させて頂きましたが、秋山さんのお話は病院の臨床現場で陥りがちな、医療者の偏った目線について気づかせてくれるものでした。

偏った目線、たとえば食事制限が守れない患者さんに対して「どうしてできないのか」と正論で闘うのではなく、さりとて「患者さんを家族だと思ってかんがえてごらん」というようなありがちな物言いでもなく、その方の生活文化や習慣を踏まえたうえで、一歩違う角度から見ることを促すような自然さ。けして無理をしない、医療者もきりきりとしない。そんな風に私たちは導かれました。

こういう穏やかで無理のない対話が、もっと臨床現場でできるといいのになあと心から思いました。

講演会直前にスタッフミーティングをした終わり「エールはしないの?あ、ハカかな?」という話になりました。

秋山さん自らハカのポーズをなさろうとして、なんて気さくでチャーミングな方だろうと思いました。

それにしても、2年前マギーズ東京を見学した時には新病院のことも訪問看護ステーションのこともまだまだ全然動いてなかったのに、そして秋山さんと間近にお話できるようになるとは想像もつきませんでした。

マギーズ東京で初めてお会いした時に、秋山さんは小さな声で「つぶやいてたらね、いつか叶いますよ」とおっしゃったんです。

3回くらいそうおっしゃって。

そのことがとても印象に残っていたのです。

2年前のブログ↓

https://sapporominami.com/nurse/2017/02/06/

院長や総長がつぶやいて新病院が実現に向けて動き出し、山崎所長がつぶやいてステーションが立ち上がり、色んな人の協力があって夢に近づいている、とても幸せなことです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます????

プロセスを楽しもう!

緩和ケアは「聴く医療」である

札幌は急に気温が下がり、朝晩冷え込む季節になりました。

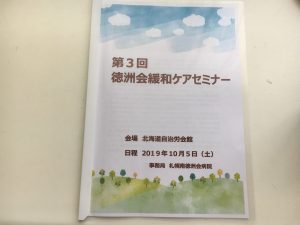

10月5日(土)に徳洲会グループの緩和ケアセミナーが札幌で行われました。この会合は当院が言い出しっぺで始めたもので、今回が3回目。

全国に70以上ある徳洲会グループに呼び掛け、緩和ケア病棟のあるなしに関わらず、参加者は年々増えて今年は約100名になりました。

当院総長の前野のあいさつと基調講演でスタートし、一般演題の発表、特別講演では最新の疼痛治療と続きまして、シンポジウムは「Advance care plan:ACPをどのようにしていますか」をテーマに5人が自施設の発表をしてその後多職種でのグループワークへと続きました。

急性期病院では多職種で患者さんからお話を聞く時間がなかなか取れず、また聴けても共有する場を持てないこと、救急の場でのACPと終末期医療でのACPとはアプローチの仕方がちがうと現場の医師が感じていること、電子カルテを使っているのだから、患者さんのACPについて知りえた情報はみんなで共有する場所を作ったらどうか、などの意見にうなづくばかりでした。

薬剤師さんのこんな発言がありました。

入院患者さんに処方された薬を配薬するときに、薬剤情報という薬の作用・副作用を書いた紙を持っていって説明するのだが、患者さんの中には細かい字で書かれた紙を欲しいと思わない人がいて、それは顔を見ればわかるのだそうです。

患者さんがどんな情報を欲しがっているかは、患者さんから聴くしかない。

そこには医師には遠慮して言えなくて、ついうなづいてしまったがために処方された薬が入っていて、本当はいらなかったとか、そういうコミュニケーションの問題なんかも含まれています。

緩和医療自体が「聴く医療」だが、これからは緩和に限らずますます聴くことの重要性が高まっているんじゃないか、という話が印象的でした。

私は薬剤師さんがそのように考えて患者さんと向き合っていることに、新鮮な感動を覚えました。

他のグループの発表では「聴く人を専任で配置したらどうか」という発言もありました。

急性期病院ではどうしてもそういう分業の発想になってしまうのはよくわかります。しかし聴くことは誰かに任せても、大事なのはそれをどう共有して同じ方向に向かっていくか、であり、その時間さえとれなくなっているのだとしたら、私たち医療者は一体どこへ向かっていくのだろうか、などと考えさせられました。

少なくとも看護師は、聴くことを手放してはいけない。

そう思います。

それにしても、徳洲会といえば救急医療と認識されてきていた中で、これだけの人が緩和ケアに興味関心を持ってくれているのがうれしいです。孤軍奮闘している人も多くて、壁にぶち当たりながら自分だけは折れないようにと頑張っている人の努力をひしひしと感じます。

この緩和ケアセミナーの場が、これからも安全安心に発言できる温かい場であり続けるように、と願っています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

全国ご当地みやげフェアも楽しかったです。