教育体制

クリニカルラダーをベースに目標管理を行い、個人の強みを活かせるような自己開発と社会貢献を目指しています。

その他、各種研修によって学びの場を独自に創造しています。

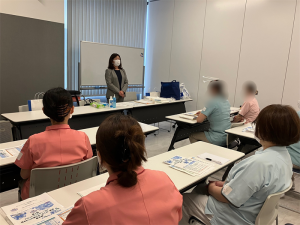

院内研修

院内研修の実績

当院では、各種委員会や看護部教育委員会で研修を企画運営しています。

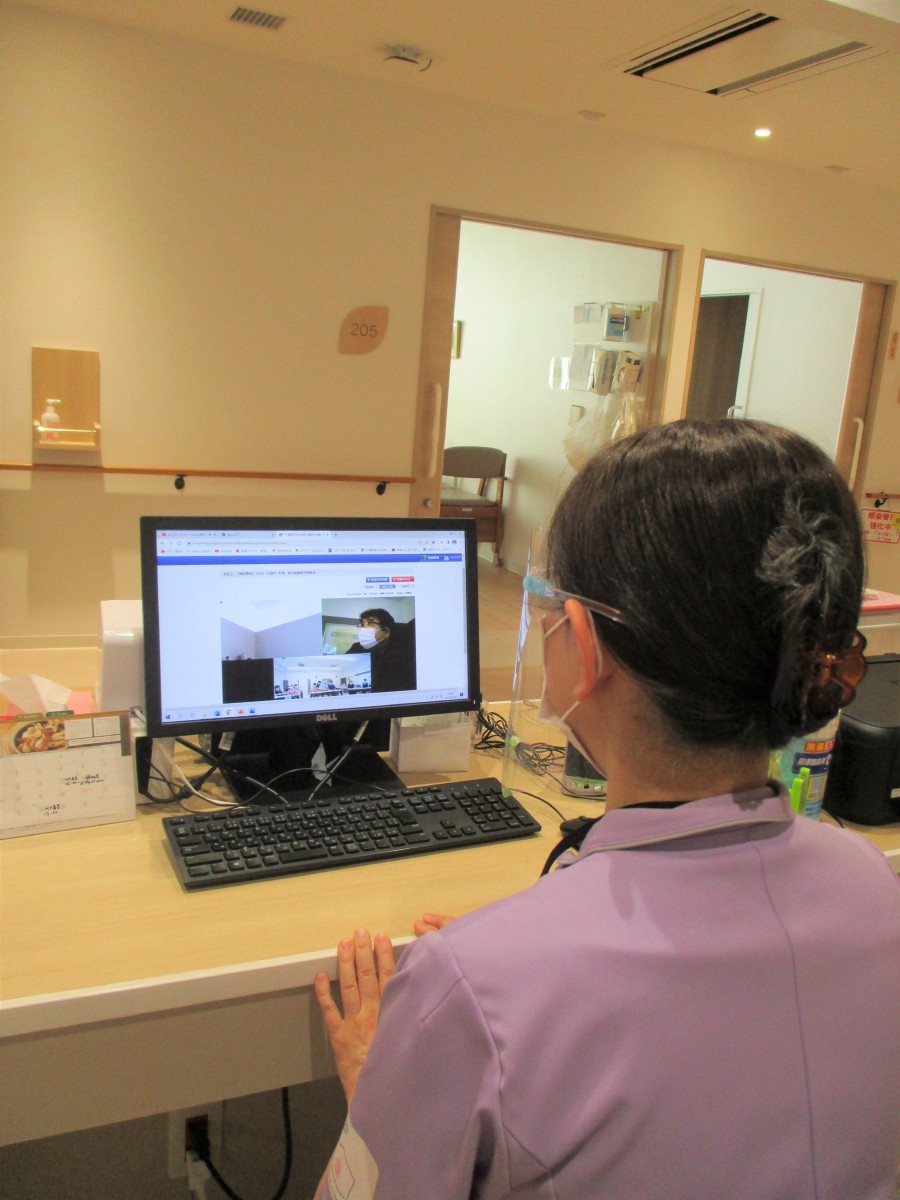

2020年からほとんどの研修はe-Leaningで受けられるようになりました。

院内研修の実績 ~2024年度~

- 4月

- 新入職者オリエンテーション 救急委員会「BLS 心肺蘇生とAEDによる一次救命処置」 看護補助者会「病院の体制と医療制度」

- 5月

- 看護部教育委員会「新入職看護師のサポート体制」 看護補助者会「リネン類の取り扱い」

- 6月

- 医療機器安全管理委員会「当院で使用している医療機器と安全使用」 看護補助者会「転倒転落防止対策」

- 7月

- 夏の実践研究発表会

ELNEC-Jコアカリキュラム

認知症ケア委員会「認知症の基礎知識」 輸血療法委員会「輸血用血液製剤の取り扱いと注意点」 メンタルサポート委員会「ライン(上司から部下への)ケア」 - 8月

- 医療安全管理委員会「DNAR~医療安全の視点から~」

情報セキュリティと個人情報「サイバーセキュリティ研修」 認知症ケア委員会「高齢者・認知症患者の睡眠マネジメント」 看護補助者会「4大認知症」 - 9月

- 感染対策委員会「正しいマスクの使用方法と感染対策」 情報セキュリティと個人情報「医療現場における個人情報の取り扱いと管理」

メンタルサポート委員会「職場におけるハラスメント防止」 看護補助者会「医療現場における個人情報の取り扱いと管理」 - 10月

- 看護補助者会「拘縮のある人のお世話」

- 11月

- 褥瘡予防対策委員会「高齢者のための洗浄・保湿のスキンケア」 医療放射線安全管理研修 認知症ケア委員会「フェルガード」

おもてなし委員会「職員間のコミュニケーション」 看護補助者会「食事のための姿勢調整」 - 12月

- 冬の実践研究発表会

身体拘束最小化委員会「身体拘束は本当に必要ですか?」 医療安全管理委員会「タイムアウトー高侵襲処置場面:CVCー」 医療ガス安全管理委員会「医療ガスを正しく使うために」 看護補助者会「口腔ケアと義歯の取り扱い」 認定看護師会「鎮静の基本的な考え方」 - 1月

- 認知症ケア委員会「認知症事例検討会」 身体拘束最小化委員会「身体拘束に頼らないケア」

褥瘡予防対策「DESIGN-R2020」 - 2月

- 倫理委員会「平等と公平の本質について語り合おう」

グリーフケア委員会「患者さんの悲嘆に向き合うことはあなたの悲嘆に向き合うこと」

感染対策委員会「CREを知る最初の一歩」 看護補助者会「チームメンバーとのコミュニケーション」 認定看護師会「スピリチュアルケア」 - 3月

- 医薬品安全管理研修「医薬品の安全使用のための研修ーワクチンの基礎についてー」

院外研修

院外研修の実績

当院では、北海道看護協会の研修をはじめとした様々な研修に、看護師を送り出しています。新たな知識や技術を取り入れる努力をしています。 ~2024年度の研修から~

- 医療チームの一員として看護補助者の役割を考えよう

- 認知症・高齢者ケア研修会

- 看護補助者のさらなる活用のための看護管理者研修

- 在宅緩和ケア研修

- 徳洲会グループベストプラクティス研修

などに参加しました。

学会発表・雑誌掲載

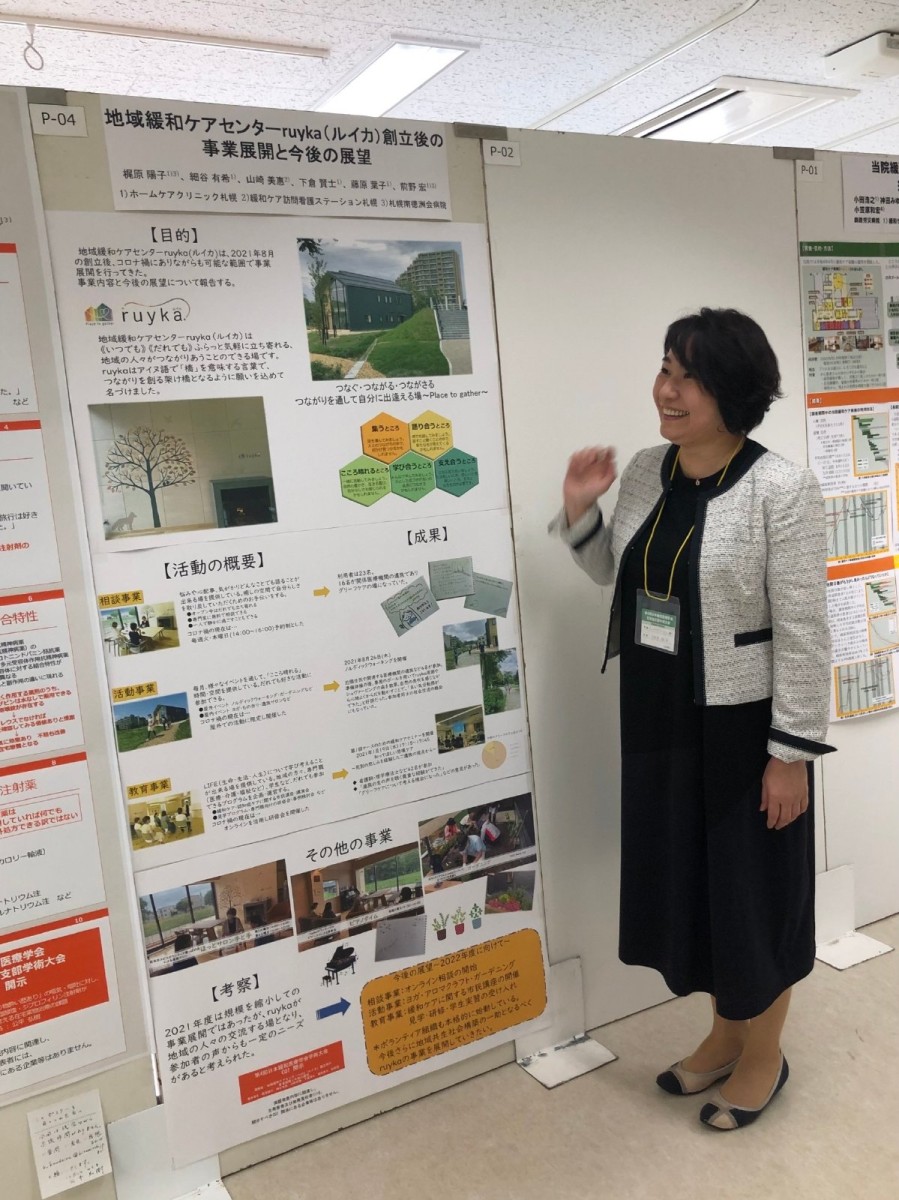

学会発表

- 2022年8月

- 日本緩和医療学会北海道支部学術大会「地域緩和センター(ruyka)創立後の事業展開と今後の展望」 梶原陽子

- 2022年11月

- 日本死の臨床研究会第46回年次大会「在宅緩和ケアに取り組む訪問看護師の困難感とがん専門看護師のサポート体制に関する調査」 梶原陽子

- (同)

- 「コロナ禍での遺族会開催報告~アンケート調査からみえてきたもの~」 須藤純子・石綿清恵

- (同)

- 「ホスピス病棟で行うコロナ禍におけるレクリエーションの満足度調査」 引地美穂・中田真樹子・猿田恵美

- (同)

- 「コロナ禍で病院ボランティアはどう変わったか」 工藤昭子

- 2023年10月

- 「A病院緩和ケア病棟看護師のコアコンピテンシーの実態と学習ニードに関する調査」梶原陽子

- 2024年10月

- 日本死の臨床研究会第47回年次大会「地域で生きる」 梶原陽子

- (同)

- 「その人らしく生きるを支える看護ーALSと共に生きたA氏との関りからー」 山田奈緒美

- (同)

- 「薬は使いません!患者の信念に寄り添い支えたチームケア」 塩谷明絵・髙橋綾子・梶原陽子・須藤純子・藤川智子

- (同)

- 「ホスピスのお楽しみ食~おもいでのごはん」 須藤純子・北﨑まゆみ・草刈恵美子

雑誌掲載

- 精神科看護2020年12月

「カンフォータブル・ケアの現在地点」 棟方千秋 - 精神科看護2020年12月

「ホスピスのこころをすべての患者さんに」 工藤昭子 - 精神科看護2023年8月

「めざしたのは『認知症緩和ケア病棟』」工藤昭子

認定看護師・専門看護師支援

当院では認定看護師教育課程や専門看護師に進む看護師への進学支援を行っております。医療の質向上のために、幅広い分野で活躍してくれることを願っています。

- がん看護専門看護師

- 緩和ケア認定看護師

- 緩和ケア認定看護師

- 緩和ケア認定看護師

- 緩和ケア認定看護師

- 緩和ケア認定看護師

- 認知症看護認定看護師

- 感染管理認定看護師

- 感染管理認定看護師

認知症対応カンフォータブル・ケア

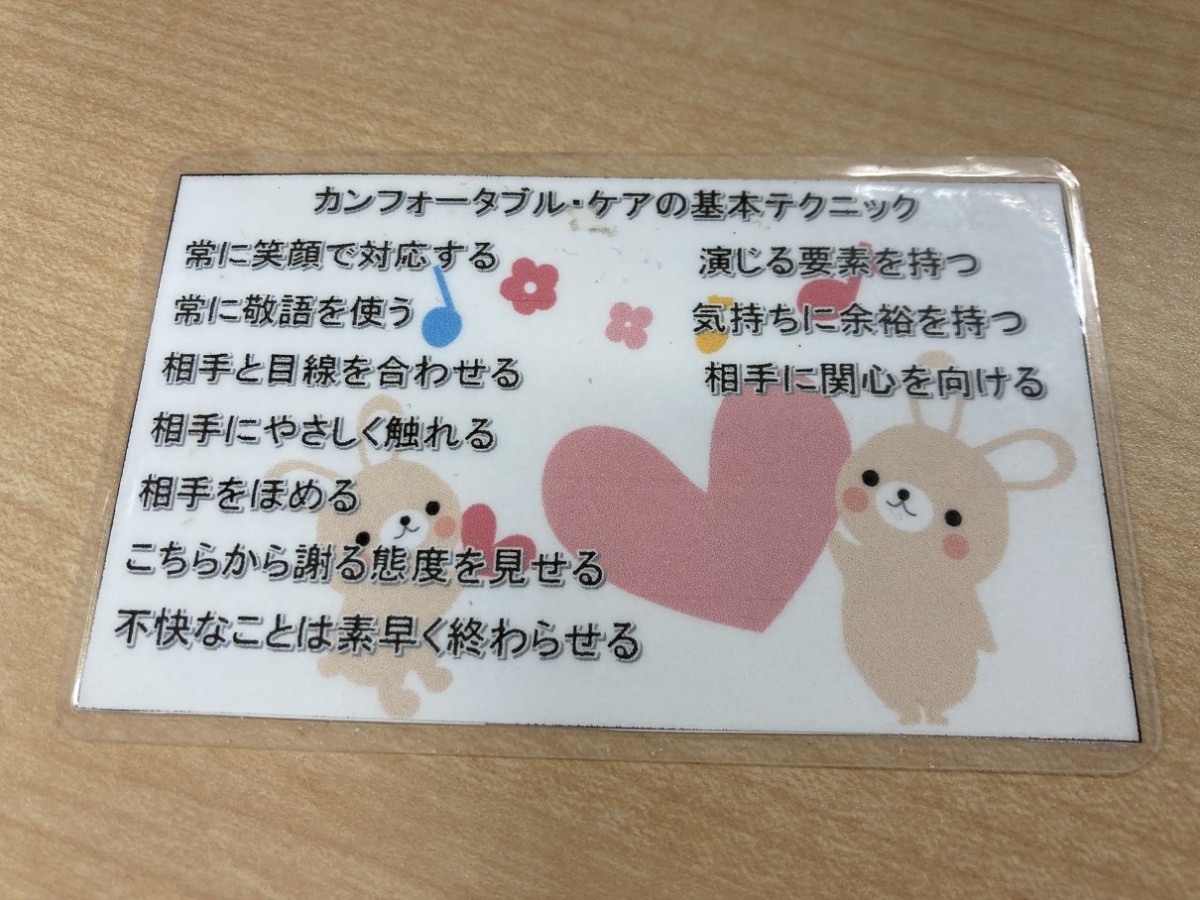

私たちは認知症高齢者の方へ「快」の刺激を効果的に使う「カンフォータブル・ケア」を行っています。カンフォータブル・ケアの基本的なテクニックとして

① 常に笑顔で対応する

② 常に敬語を使う

③ 相手と目線を合わせる

④ 相手にやさしく触れる

⑤ 相手を褒める

⑥ こちらから謝る態度を見せる

⑦ 不快なことは手早く終わらせる

⑧ 演じる要素を持つ

⑨ 気持ちに余裕を持つ

⑩ 相手に関心を向ける

これらを意識することによって、心地よい日常生活ができ穏やかな心で過ごすことができます。入職された方には必ず受けていただく研修の一つとなっています。

① 常に笑顔で対応する

② 常に敬語を使う

③ 相手と目線を合わせる

④ 相手にやさしく触れる

⑤ 相手を褒める

⑥ こちらから謝る態度を見せる

⑦ 不快なことは手早く終わらせる

⑧ 演じる要素を持つ

⑨ 気持ちに余裕を持つ

⑩ 相手に関心を向ける

これらを意識することによって、心地よい日常生活ができ穏やかな心で過ごすことができます。入職された方には必ず受けていただく研修の一つとなっています。

オムツ・マイスター制度

ホスピス緩和ケア

講師派遣

*当院では、がんにまつわること、認知症や感染症に関することで、院外に講師を派遣することができます。認知症対応カンフォータブル・ケアは人気があります。 詳細はお問い合わせください。