病院の日常風景

ワゴン販売1か月経ちました♪

売店のワゴン販売を始めてから早1か月が過ぎました。

毎週月・火・水と曜日ごとに病棟へ行くのが定着してきて、患者さんが楽しみにしてくださっているのがわかります。

ワゴンにびっしりと商品を載せていましたが、それでは足りなくなって2台目も登場。食品や日用品が溢れんばかりに詰まっています。

病棟に到着すると、待ってましたと数名の方が入れ替わり立ち替わり来られ、真剣に品定めをしています。

看護職員が患者さんを病室から連れ出してきて、つかず離れず買い物風景を見守っています。

「今日はガムはないの?」

店員さんが「あっ」と言って、職員に目配せし、急いでお店に取りに行きます。

ガムを手に戻ってくると先の患者さんが「すまないね」なんて言いながら買ってくださる。

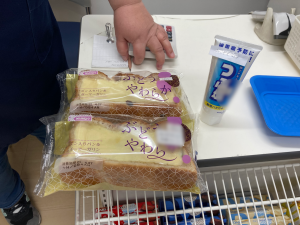

それから「前に食べたぶどうパンがおいしかったから」とリクエストもいただき、それじゃ次回来るとき持ってきますね、なんて会話がされていると「なになに、そんなにおいしいの?じゃあ私にもおんなじのひとつお願い」という別な方からのお声もかかって、ちょっとしたぶどうパンブームが起きたりしています。面白いですねえ。

お財布の小銭を数えて出して、というのも久しぶりのことだったりします。震える手指で小銭をつかみ出すのも少々時間がかかりますが、店員さんは「それもリハビリだわね~」と笑顔でのんびり待っていてくれます。

こんな風にしてあっという間の30分。さて、また来週。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

みなさんのお顔を見てるだけで幸せ。

育休明けナースマン、育児を語る

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

半年間の育休を取得したナースマンのYさんが、4月から職場に戻ってきました。

当院で男性職員が育休をとったのは初めてのことです。

先日朝礼スピーチでYさんが育休中のことを語りました。

看護師という仕事上、オムツを扱うので、赤ちゃんのオムツなんて簡単だ、奥さんに教えてあげられると思っていたら、そう簡単でもなくて逆に奥さんから教えられてしまったこと。

ミルクの後のげっぷをなかなか出してくれなくて、いっとき自分が落ち込んだこと。

でも2か月経って、ようやくできるようになり自信がついたこと。

いろいろ想定外のことが多かったけれども最後は、広く男性職員は育休を取ったらいいと思いました、と結びました。

日ごろ寡黙に仕事をしているYさんから、子育ての苦労が饒舌に語られたので、私は少し驚くと同時に、子育てに奮闘するYさんの姿が目に浮かんで、ほほえましく思いました。

共に苦労を分かち合い、共に育て、共感する。

命を守り大切に育てる。

これからも育休男子をできるだけ応援したいと思います。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

一国の宰相も子育てに関心をもって育休を共にしたら、国と国との争いなんて無くなるんじゃなかろうか、と思いますがどうでしょう。

共鳴しあう組織に

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

新年度になりましたね。

毎年4月1日は、新しい職員を迎えてオリエンテーションを行っています。

前野総長、四十坊院長が病院の歴史や理念を熱く語るところからスタートします。

お二人について、いつもすごいなあと思うのは、入職者がたとえたった一人でも、面倒がらずに同じ熱量で話してくれることなんです。

今年は看護部と医事課職員が合わせて8名入職しました。

電子カルテに医療安全や感染管理、それから当院が大事にしている認知症対応カンフォータブル・ケア、そして夕方は看護部の師長さんたちが自部署の紹介をしました。

説明のところどころに「ホスピスのこころを大切にする病院」という理念が出てきます。

幹部が言うだけではなく、師長さんたちからもそのことが繰り返し語られていきます。

日々の仕事の内容は違っても、通底している理念はみんな一緒、ここが大事なんだよなあとうれしく感じました。

詰所の中に、新しい人を歓迎するウェルカムボードができていました。

来た人を温かく迎え、仲間に引き入れる。

そして大切に育てていく。

新しく来られた方たちも、一緒に共鳴しあってくれたらいいなあと思います。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

それにしても、札幌はまだまだ寒い。

ワゴン販売はじめま~す

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

今、ちょっとおもしろいことを考えています。

これはとある患者さんのことばがきっかけでした。

Kさんは薬を飲むためにミネラルウォーターをご主人に届けてもらっていました。

ご主人は週に一度洗濯物と水やちょっとしたおやつの類を届けてくれるのですが、ミネラルウォーターが足りなくなってしまいました。

「売店にお連れしますよ」と言っても「私が代わりに買ってきますよ」と言ってもKさんは「夫に頼んだからいいの」と遠慮されてしまいました。

駄菓子やジュース、ご飯のお供に週刊誌。

お買い物って、楽しいですよね。

特に女性はそうかも知れません。

施設から受診に来られる方も、よく売店に寄っている姿を見かけます。

病気であることを忘れさせるひとときですね。

来月から試験的に各病棟に週1回、ワゴン販売が始まります。

デイルームで30分ほど、楽しいお買い物ができますように。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

チラシは少々盛ってますが(笑)、ご愛敬ってことで。

石垣先生の語る看護部長の仕事

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

北海道は路肩の雪がだいぶ解けてきて、舗装道路が見えてきました。

そして東北の大地震があり、連日のウクライナ情勢も合わせて、心がざわざわと落ち着かないですね。

なんにもできずにおりますが、平和と日常生活が取り戻されることを心からお祈りしています。

さて去る3月12日、当院ではNPO「ホスピスのこころ研究所」主催の講演会が行われました。講師は石垣靖子先生です。

全国から320人もの人がオンラインで聴講されました。

私にとって石垣先生は同じ札幌の中にいらしても、雲の上にいらっしゃるようなお方でして、大変緊張しました。

これまでに何度も石垣先生の講義を受けたことがありますが、ささやくような優しいお声で、患者さんのことを物語られると、何百人もの聴衆がしんと静まり返って、先生の言葉を一言も聞き漏らすまいとする。

その空気の変わる瞬間がいつもすごいなあと思っています。

私は若い時、石垣先生のいらっしゃるホスピスで働きたいと考えたのですが「がんの患者さんを2,3年しっかり看てからいらっしゃい」とやんわり断られて別の道に進みました。

人生は巡り巡って今ここで看護部長をしていることの不思議を感じます。

今回先生の講義では珍しく、看護部長に対する叱咤激励もいただきました。

曰く、看護部長の仕事は3割が管理、3割がスタッフとの対話、3割が現場に入ること。

聞いていて顔がかあっと熱くなりました。

スタッフとの対話、現場に入ること、全然足りてません、私。

もっともっと現場に行かなければ。

そしてクラスターが発生したときに、患者さんの一番近くにいる看護師たちが、ケアはもちろんのこと、病室の清掃やごみ集めまでしなければならなかった現実に「なぜなにもかも看護師たちがしなくてはならないの?」とおっしゃいました。

石垣先生が静かに、でも強く憤っているのが感じられ、私はそのお気持ちを嬉しく思うとともに、昨年看護師たちに苦労を掛けたことを思い返して、目頭が熱くなりました。

そんな反省をした週末は、師長さんたちとオンライン歓迎会でした。

3月から転勤してこられた主任さんを囲んで、事前におつまみが配給され、zoomで開かれました。

師長会、とはいってもすっぴん&パジャマのゆる~い女子会で、子供さんもワンちゃんも一緒に参加しました。

リアルでちゃんと飲食できるのが待ち遠しいですね。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

今年は去年の分も楽しいことをいっぱいやりたいな!

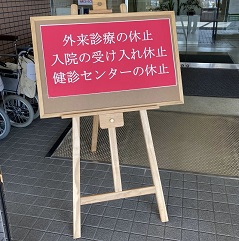

丸椅子ではなくて

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

寒い日や雪の日が続いてますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

3月になり、正面玄関の黒板も春らしく変わりました。毎年恒例のひな祭りも開かれて、ボランティアさんがお菓子の詰め合わせや折り紙のお雛様を作って用意していただきました。それぞれの場所で、いろんな雛飾りがディスプレイされているのですが、ホスピス東病棟は入り口のところに手作りのお雛様が飾られて、しかもお内裏様がお雛様にぴったりと寄り添っているLOVE LOVEな姿に胸キュンです。

人間おひなさまも、お約束通りです。

今年はおひなさま役をSさんにお願いしまして、患者さんのお部屋を回って、ご一緒に写真を撮らせていただきました。

臨床宗教師の米本さんは、今や何のお仕事をしている人かわからないですね。

いつもありがとうございます。

先日院内をラウンドしているときに、あるご家族から、病室に置いてある椅子のことを褒めていただきました。

以前入院していた病院では、病室の中に丸椅子が一台だけで、長く付き添っているとお尻が痛くなって座っていられなくなったけれど、ここの病院は背もたれのある楽な椅子があって、ありがたいというお話でした。

そうなんです。気づいてくださってありがとうございます。

私たちも旧病院のときは丸椅子しかなくて(でも丸椅子って積み重ねることができて便利です)、病棟でも外来でも、付き添っているご家族がずっと座っているのにはツライですよね。背もたれがないと背中をしゃんとしていないとならなくて、それに座面も硬い。

移転前に師長さんたちとベッドや家具を見に行ったとき、みんなで一目ぼれした椅子があったのです。

背もたれとひじ掛けがあって、使わないときはたたんで立てかけて置ける。それも片手でできる。

少々重たいですけれど、これだとしっかりサポートされている感じがして長く座っていても疲れない。

というわけで、私たちがこだわった椅子をお褒めいただいて、とてもうれしかったです。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

他にもこだわったところがいろいろあったけど、忘れていきますね~笑

京都・花街・舞妓さんと看護の世界

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

春は別れの季節でもありますが、新しい出会いもありますね。

4月に入職される方のことを今いろいろ考えているところです。

コロナ禍の中、当院のことを調べて見学にいらしたりして、熱い思いを胸に秘めている方たち。その期待に応え「ここへ来て良かった」と思っていただきたいのです。

そんな時に、尊敬する勝原裕美子先生主催の「ヘルスケアワーカーキャリア学会」に参加しました。「京都花街の芸舞妓に学ぶ人材育成」というのがこの日のテーマだったんですが、とても興味深いものでした。

私は舞妓と芸妓の違いもわからなかったのですが、350年続く育成の仕組みや、Off-JTとOJTがどのように連携しているのか、そして舞妓になる方の覚悟について、西尾久美子先生(近畿大学経営学部教授)がお話してくれました。参加者は医療関係者が多く、途中自分の現場との比較などを4名位で話しあいました。

例えば舞妓さんたちの所属する置屋の「お母さん」は病院でいう「師長さん」で、「お姉さん」は「プリセプター」で、その疑似親子関係は看護界よりずっと強固です。

一人前になるまでに、看護師だとまずは1年で夜勤ができるようになって、その科のことが一通りわかるのにだいたい3年くらいかなと思いますが、舞妓を卒業して芸妓になってもお稽古は続き「一生一人前にはならしまへん」と謙虚に自己鍛錬を続ける姿には、私も姿勢を正さねばと思いました。

芸妓になったあと楽器(三味線や笛など)の演奏者に転向する方もいて、看護で言えば「認定看護師」に近いかも知れません。

置屋のお母さんだけではなく、お茶屋さんや芸事の師匠さんなどがかかわり、一人の舞妓さんを花街全体で育てていると思いました。

会合が終わってから急に「京都」「舞妓」「花街」のキーワードが引っ掛かってくるようになり、今「舞妓さんのまかない」(小山愛子作・小学館)というマンガを読んでいるところです(笑)。

そして偶然にも某テレビ局でドキュメンタリー番組を放映していました。

花街で日本髪を結う92歳の美容師さんの日常と、舞妓さんたちの成長を記録した番組でした。全国各地から舞妓になりたい人が集まる花街ですが、ここもコロナウイルスの影響を受けて、お座敷のない月日の悲哀を感じました。

私が大事だなぁと思ったのは、不慣れな場所や人間関係の中で頑張る職員に、日々ポジティブなフィードバックを行い、孤独にさせないということです。

置屋で共同生活しているから、上下関係はもちろんのこと、かかわる人すべての信頼関係が基盤になるのです。

私も日々の積み重ねを大事に育てたいと思います。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

アニメはHuluで見られます(笑)←回し者ではありません

Free WiFi 飛んでます

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

院内の飾りはお雛様に変わりました。

外の空気もだんだん春の気配に変わってきたなあと思いきや、これを書いている時点では低気圧の影響で外は吹雪いています。

今年札幌は大雪に見舞われました。2022年は北京オリンピックとともにこの大雪が記憶に残っていくのではないかなあと思っています。

入院中の患者さんもベッドサイドやデイルームのテレビで勝敗を見ていますが、ネットで見たい場面だけを見ることもできますね。

当院は新築移転後から院内どこでもFree WiFiが使えるようになったので、そういった情報を得やすくなった他、ご家族とのオンライン面会や医師からの病状説明などが、ずいぶんやりやすくなりました。

先日グリーフケア委員会の企画で、マインドフルネス研修を開催したときは、講師も受講生もすべてリモートだけで行いました。

自分のパソコンを病院に持ち込んで、安定した環境でできるというのはありがたいことです。

こういう方法が今後も続いていくだろうと思います。

そして病院の環境の一つとしてもFree WiFiは必須だろうと思います。

外来で帰りのバスを調べたり、ご家族と連絡を取ったり、何かを調べたり、それでなくても治療には何かとお金がかかるものです。

通信料金や上限を気にするのはストレスになりますし、ね。

私どもの病院では患者さんがパソコンを通じてコミュニケーションを交わし、外部とのつながりを持ってる方がいらっしゃいます。

ご家族からお孫さんの動画が送られてきて、それは嬉しそうに見ていらっしゃいます。

WiFiも今や生きる上で欠かせないツールであり、水や電気と同様に大事なインフラです。

一方で公共のWiFiに接続する危険性ももちろんはらんでいるわけで、個人情報が流出しないように使い終わったら自動接続を止めるとか、気をつけなければなりませんね。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

昭和世代、ようやく付いていってます。

シアワセな時間 キャンドルナイト

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

ろうそくの灯りというのはなんとも心を温かくしてくれますね。

1月28日、第2回目の「キャンドル・ナイト」を催しました。

はい、実行委員長の工藤です。笑

昨年旧病院で初めてこの催しをしたときは、小さなテラスでひしめき合うように雪だるまを作り、初めてのアイスキャンドル作りは試行錯誤でした。

新しい病院の敷地は広~い!ってことがわかっておりましたので、どんなことでもできる!ってワクワクしておりました。学生ボランティアも募って、雪像もいくつか作って、と考えていたのですが1月からのオミ株急拡大で断念。

実行委員だけでできる範囲でやろう、と計画修正しました。

しかし、心優しきわが職員たちが、それぞれの休憩室の冷蔵庫でアイスキャンドルを作ってくれたり、病棟師長さんが手伝ってくれたりして、ちょっとずつ力を貸してくれて、なんとか恰好がつきました。

前日にはボランティアさんがバケツでスノーキャンドルをたくさん作ってくれたり、花を氷に閉じ込めた美しいフラワーアイスを持参してくださって、まさに「華」を添えていただきました。

1Fシュヴァービング広場では音楽療法士の先生がピアノを奏でていいムード。

院長がオリンピックの聖火ランナーのように階段から駆け下りてきて、ハートのキャンドルに点火して始まりました。

2Fのテラスでは紙袋の美しい切り絵でできたランタンが並び、優しい顔をした雪だるまが寄り添っています。

病棟から次々と患者さんをお連れして、職員も寄り添って見てくれたり、仕事帰りの職員がお子さんを連れてきたり、ご主人が愛犬を連れてきたり、記念写真を撮ったり。

作る人も楽しいけれど、一緒に見る人も楽しい。

退屈な入院生活の中でちょこっとでも心が和んでいただけたなら幸いです。

私はこういう情景を眺めるのがほんとにうれしくて、これは毎年続けて当院の名物にしよう!という野望に燃えています。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

キャンドルナイト みんなの心に明りが灯るよ

もういくつねると

こんにちは。

やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

気が付くと、師走もあと数日となりました。

今年はコロナウイルスにより、時代が一変したと感じる一年でした。

当院は4月にクラスターが発生しました。

患者さんやご家族、そして職員みんなにとって非常に長く苦しい2か月でした。

クラスターの時には札幌市の医療対策室の皆様やグループ病院の方に、それからボランティアをはじめとしてたくさんの方々に助けていただき、温かいご支援や励ましをいただきました。

6月に終息後はあわただしく7月の移転準備に追われました。

何かもう遠い昔のように感じますが、すべてこの1年の間に起きたことでした。(記憶が飛んでいます)

移転後は新しい環境や新たなチーム作りの中で、スタッフみんなよく頑張ってくれています。

ボランティアグループ「せら」さんたちも、コロナの制約の中で少しずつ活動を始めていただいています。

今、できることは何か?を模索しながら続けてくださるおかげで、病院内は花や緑、季節の飾りつけ、音楽など様々な社会の風が入り、以前と変わらずに人の温もりを感じることができます。

クリスマスは病棟内でイベントを開催することができました。

既存の概念にとらわれることなく、自由な発想で患者さんを喜ばせる、そんな気風がパワーアップした感じがします。

激動だった今年、本当にたくさんの方たちにお世話になりました。

病院が新しくなったのは、お世話になった方々の様々なご支援や激励、ご尽力があったからだと思います。

皆様のおかげで今こうしていられることに、心から感謝しております。

そして信じる仲間がいるということ、こんなにありがたいことはありません。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

なんだかんだと5年、書き続けていられるのは読んでくださる方がいるおかげです。

お正月はちょっとお休みをいただきまして、新年の投稿は1/11を予定しています。

皆様も、穏やかでよい年末年始をお過ごしになりますように。

そして来年もさらにワクワクする方へ。