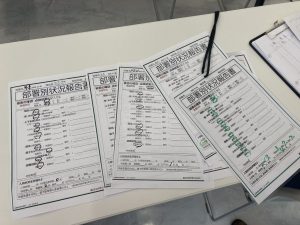

病院の日常風景

地震と停電とナースコール

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

胆振東部地震から4年が経ちました。コロナウイルスで世の中がこんな風に変わるなんて思いもしなかった時の出来事です。

今年も9月の第一日曜日は防災訓練をしました。

毎年同じ訓練を繰り返す、これが大事なんだと思います。

2018年の地震の時、41時間停電が続きました。

非常用電源が脆弱なために入院患者さんにはずいぶんご迷惑をおかけしました。

電動ベッドが動かない、エアマットが停止した、トイレの電気がつかないetc…

ついにはナースコールも使えなくなり、患者さんが何かを訴えたくてもできなくなってしまいました。ナースコールは命綱、とも言われ患者さんが辛さ苦しさを看護師に伝える道具として欠かせないものです。

「こちらからお部屋に行って用事はないか、頻繁に声をかけましょう」

「患者さんを安心させるのが、今やるべき私たちの仕事」

と師長さんが呼びかけて、用事がないか、困りごとはないかと患者さんに声をかけていくようにしました。

患者さんが訴えたいタイミングで、スタッフが病室にいくかどうかは保証しがたいところですが、その時できる最善のことをしてくれた、と私は思っています。スタッフに声掛けをしてくれた病棟師長の素早い判断に、私も勉強させられました。

話は飛躍しますが、ナイチンゲールの時代もナースコールはなかったわけで、ろうそくをもった看護師が病室を回り、患者さんの様子を注意深く見てまわったのでしょう。

患者さんの微細な変化は日ごろの観察が物を言います。

患者さんの方も「もうそろそろ看護師が部屋にくるだろう」と期待して、伝えたいことを心でまとめていたかも知れません。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

練習しておくと安心するね。

看護学生さんにエール!

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

お盆を過ぎて涼しくなった札幌です。

先日知り合いの先生から、東北のとある看護学科の学生さんに向けてオンラインで授業をしてくれないか、と頼まれました。

夏休み明けに予定していた基礎実習が、コロナウイルスの感染拡大によって軒並み中止になったそうです。

基礎実習というのは、看護学生が初めて病院というところに入って、看護師の働く様子や患者さんの日常を知る大事な実習です。

学校内でベッドメーキングをしたり、血圧測定の練習をしてきた学生たちが、初めて実践の場に入り、看護師について歩いて見学する、短い実習ですけれども、そこから始まる実習の中で一番フレッシュな感性で病院や患者さんを見ることのできる、貴重な機会だと私は思っています。

コロナウイルスの蔓延した環境に学生が入ることで、学生を危険に晒すかも知れない、そして現場は人手不足ですから丁寧に指導できないだろうという、その狭間にこの実習中止の判断があったのだと想像します。

今年卒業した看護学生さんも、実習がほとんどないままに卒業して、現場でさまざまなカルチャーショックを受けていると聞いていたので、やるせない気持ちになります。

私の学生時代の話や、病院の話が少しでも役に立つのなら、とお引き受けしました。

60分好きなことをしゃべらせてもらって、いくつかご質問もいただきました。

自分は学生の頃から考えていたことと、今もあまり変わってないな~、と思いました。

考えてみると、今1年生ということは、小学校1、2年生ころに東北大震災に遭った子供たちが大半です。確かめたわけではありませんが、避難所生活を送った人や、医療者とのかかわりがあった人もいたのかも知れません。

8歳ごろの経験がその後の職業選択の大きなきっかけになる、という話を聞いたことがあるので、もしかするとそこから人を助ける仕事を選択したのかも知れませんね。

そんな風に妄想を膨らませながら、物思いに耽ってしまいました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

困難な時代に、この職業を選んでくれてありがとう。(写真は参考図書です)

今日は誰も休んでません

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

お盆が過ぎて朝晩の空気がひんやりとしてきました。

ブルーベリーもそろそろ終わり、じゃがいもの収穫がもうじきです。

「今日は誰も休んでません」

朝、師長さんたちからこういう報告があると、ほっとします。

それくらい、毎日誰かが休んでいるのです。

コロナウイルスの感染流行第7波。もういつ誰がかかってもおかしくはないこの状況。

患者さんだけじゃなく、職員や家族の報告が連日続いています。

職員が休むごとに、勤務変更する師長たちの苦労も並大抵ではありません。

そして出勤している職員の仕事は当然増えるわけで、みんな疲れています。

でもこればっかりは、お互い様。

明日は我が身に起きるかも知れないから、助けあっていかないとね。

私どものような小さな病院でさえこの状況ですから、急性期の大病院はもっと大変な状況でしょう。

テレビニュースで「病床使用率は46%」というと、「なんだまだベッドは空いてるんじゃない」と思われるかもしれませんが、実際は働く人が何割か少ない状況です。

だから「誰も休んでません」という声を聴くと、心底ほ~っとします。

「誰それが復帰してきました」というと、もうそれ以上のことはないというぐらい御の字です。

コロナ以前は「微熱ぐらいでは仕事は休まない」という感覚が普通でした。

だから今のように自分や家族の体調に気をつけて、少しでも具合悪ければ休息をとるというのは、大事なことなんですよね。

人のケアするのに、まず自分たちが健康でなければ。

これが当たり前の姿とすると、人が100%揃っていないことを念頭に置いて仕事の組み立てが必要になる。

既成の概念から飛び出してもいいもの、簡単にできること、もっとあるんじゃないかな。

10年後くらいに今の時代を振り返った時「あの頃は熱が出ると出勤停止してたよね」と、言うのかも。

予防と治療が進化していることを願って、2022年8月の備忘録として書いてみました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

今できる最善をする、ただそれだけ。

窓側と通路側

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

札幌はありがたいことに、涼しい夏が続いています。

以前とある病院に入院したとき、2人部屋に案内されました。

その日はたまたま私しかいなかったので、個室も同然、窓側を選ぶことができて幸運でした。

私は自宅にいても朝起きたら窓を開け、冬でも寝る前に換気する習慣があるので、窓を自由に触れるのはありがたいことでした。

日差しが強い時のカーテンの開け閉めも大事だし、病院というところはいろいろな「におい」がありますよね。そういうさまざまなことへの対処としても、窓の操作権を持っているというのは、快適な入院生活の大事な要素だと、改めて感じました。

翌日隣に入院する方がいました。

その方は動くのが難儀そうでした。

私たちの部屋はトイレの隣に位置していたので、その方は「ベッドが通路側に近くてありがたい」と、看護師との会話で聞こえてきました。

同室者がいらっしゃる以上、窓開閉の操作権は「相手の方も同意するかどうか」の前提が必須になりました。

せめて朝と夜には換気したい。しかし相手の方の病状がよくわからない。

もし熱が出ていて震えるような悪寒に襲われていたら、冷たい風は体に触るだろう。

急に遠慮する気持ちが芽生えて、それはどんどん膨らむのでした。

その夜、もじもじしながらカーテン越しに3分ほど窓を開けてもいいかと話しかけました。

すると「ぜひお願いします。病院はいろんなにおいがしますものね」と畳みかけられました。

私はほっとして窓を5センチほど開け、胸いっぱいに新鮮な夜気を吸い込みました。

その後私とその方は打ち解けて、お互いのことをおしゃべりするようになりました。

二人だったから、私はその方に聞いて了解を得られたのだけど、これが4人部屋だったり、体調の悪い方がいたら、と思うとそれだけでも人の自由度は狭められ、委縮するような気持ちになるものだと感じました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

入院しないとわからなかった、小さいけれど大切なこと。

朗読会を開きました

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

猛暑の中コロナウイルスの第7波が急拡大している毎日ですが、皆様いかがお過ごしですか?

人が集まるのを避ける、ということが続いていますが、そうすると人と人との会話やつながり、共感ということがしづらくなってますね。

まったくもってこのコロナウイルス、緩和ケアや高齢者ケアとは対極のところにあって憎らしい奴です。

かつてホスピス病棟では、毎週デイルームでお茶会を催していました。ボランティアさんが注文に応じて、落としたてのコーヒーを運んでくれて、小さなお菓子が添えられて、ちょっとした喫茶店のようだったんです。

音楽ボランティアの方が演奏してくださる時もありましたし、季節の行事をすることもありました。

そうして患者さん同士がなんとなく顔見知りになったり、ご家族同士がお互いを労わりあったりということが、繰り返されてきました。

今は近づきたいのに近寄れない。

このままだと、ますます世の中全体がぎすぎすしてきそうです。

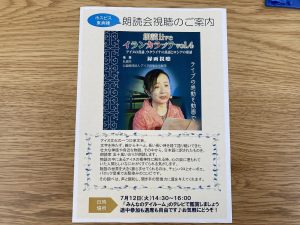

さて、元テレビアナウンサーの五十嵐いおりさんからのご厚意で、いおりさんが主催した朗読会の動画を、院内で視聴できることになりました。

病棟クラークさんが素敵なポスターを作ってくれて、全部で6回デイルームで開催しました。

長い時間座っていられない方には2回に分けたり、お部屋で聴くだけの方もいたり。

それぞれ自由なスタイルで、その人らしく過ごしていただきました。

これだと集まっても耳から入る朗読に集中できます。

いおりさんの語りは迫力と穏やかさと緩急取り交ぜて、頭にありありと映像が浮かぶようでした。

私もそばに座って患者さんの様子を見ながら、一緒に楽しませていただきました。

こんな風に、静かに楽しむイベントもいいものですね。

いおりさん、貴重な機会をいただきありがとうございました(^^)/

いつか、1Fのシュヴァービング広場で生朗読会、やってもらいたいなあと妄想を書いておきます 笑。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございました。

ほんとうは、ぺちゃくちゃおしゃべりしたいですね。

築1年

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

この数年、コロナ禍という状況を体験して、進化したことやよい習慣がたくさんあるように思います。

例えば会議が終わると、私たちは消毒効果のあるウエット・ペーパーを取り出して、自分の使ったテーブルやいすを拭いています。

ペーパーの面を折り返してついでにドアノブや電気のスイッチなども拭く人もいます。

いわば「10秒掃除」をみんなで一斉にやっているわけです。

コロナ前はこういう発想はなかったし、必要だったとしても定着しなかったでしょう。

自分の手指がウイルスを運んでいるかも知れない、という前提に基づき、使用後の物品から他の人が汚染されないようにという配慮でもあります。

コロナウイルスの猛威がやや減少したときに「そろそろ消毒目的の掃除はいらないんじゃないか?」という声もちらほら聞こえましたが、「いい習慣は続けましょう」と感染委員が呼びかけて、今も続いています。

逆に拭かないと気持ちが悪く感じるようになりました。

おかげで移転から1年経った今も、会議室のテーブルやいすはきれいで傷みがほとんどないです。

毎日そんな風に拭いていることで、モノに対する扱いも丁寧になっているような気がします。

先日新築後の1年点検が行われました。

よく使われるところは表面が剝がれたり、壁が少々傷ついたりということがありましたが、大事に使ってくれていると感じます。

設計をしてくださった方とお話する機会がありました。

基本設計で初めてお会いしたのは約4年前になります。

あの頃はマスクなしでわいわい話していました。

遥か昔のことのように感じますが、医療も建築もコミュニケーションが大事だと学びました。

どちらも言葉を尽くして思いを伝え、それを受け止める、そのキャッチボールですね。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

まずはよく聴く。それが大事ですね。

Catch the Rainbow

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

正面玄関に入ると真正面に水がゆらゆらと流れ落ちる壁が目に入ります。

これ、アクア・ウォールと言います。

なんだろうと思った方も多いのではないでしょうか。

ヨーロッパのホスピスは、川や海など水辺の近くに建てられることが多く、これは生命の源が水にある、というところから来ているそうです。

残念ながら当病院のそばに水辺の環境はないので、いわば人工的に作ったというわけです。

パネルの中でゆらめく水が、清々しくひんやりと感じられ、ぼんやり見ていると心が癒されるような感じがします。

このアクア・ウォールに夕方西日が当たります。

水の揺らめきが床のタイルに映りこんで、ちょっとキレイです。

それから光の加減によっては小さな虹が見える時があります。

移転してから2回しか虹を見ていませんが、小さい幸運をキャッチした気持ちになります。

大袈裟ですかね 笑

玄関を通るとき、よければちょっとだけ足を止めてご覧くださいね。

小さな願い

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

朝晩冷え込んでいた札幌も、ようやく夏の兆しです。

もうすぐ夏至。病院横シュヴァービングの森は緑が濃くなってきました。

風が緩やかに流れる午後、ベッドごと患者さんを外に連れ出しているスタッフの姿を見つけました。

花壇の花を見て、森を見て、正面玄関から戻ってきました。

「寒くありませんでしたか?」と声をかけたのですが、聞こえなかったようです。

ニセアカシアの枝を手折って、枕元に置いてありました。

病室に帰って行かれたあとには、廊下に花の香りが残りました。

別な日の病棟では、デイルームの小上がりがステージになっていました。

歌好きの患者さんのオンステージを叶えるために、スタッフが手作りで飾りつけをしています。

スタッフは観客になって応援の団扇やペンライトを振るんだそうです。

患者さん、気持ちよく歌えたでしょうか。

別な病棟では売店のワゴン販売が始まりました。

車いすやベッドで連れ出された患者さんが次々にお買い物を楽しんでいます。

「ちょっとちょっと~私も買いたいの~」と近くのお部屋から女性の声がします。

部屋を訪れると「私、チョコレートが好きなの。買ってきてくれる?」と小銭を手渡されました。

「はい、どうぞ」とお届けすると「私ね、家では毎日チョコを食べていたの。入院してから食べてなくて、今日移動販売が来るのを楽しみに待っていたの。(ひとつ口に入れて)ああ、おいしい!」

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

小さな願い事を叶えることは、その人の人生を尊重することだなあ。

ありがとう、旧病院

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

先月から、旧病院の取り壊し工事が始まりました。

院長blogでお読みになった方もいらっしゃると思います。

工事前に神事が行われた際、院長・事務長と一緒にぐるっと回ってきました。

引っ越し以来、足を踏み入れたのは初めてでした。

物がないがらんどうの建物は、あんなに狭かったのに広くて不思議な感じがしました。

低い天井、狭い廊下、固い床のピータイル。狭いからこそ、職員同士が顔を合わせてよく声を掛け合っていました。

トイレが少なく狭くて、患者さんにはご不便をおかけしていましたし、夏はクーラーがなくて汗だくで過ごしていました。

患者さんのお風呂はエレベータで何度も行ったり来たりしていたんですから、スタッフは本当に大変だったなあと思います。

お風呂に水平移動できるだけで、今の環境は夢のようです。

なんだかんだと言いながらも、愛着のある建物でした。

回り終えて玄関を出ると、横にライラックの花が5分咲きでした。

誰も通らなくなった病院の入り口で、誰のためでもなくいつも通り咲いていた紫の花。

切ない気持ちになりました。

お世話になりました。旧病院。改めてありがとう。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

ボランティアさんがライラックを押し花にしてくださるそうです。感謝。

森のさんぽ

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

札幌はリラ冷えで寒い日が続いております。みなさまお変わりないですか?

先日ボランティア園芸部の方たちが整えてくださった花壇の道を、いよいよ患者さんに通っていただく日がやってまいりました。

「森のさんぽ」と名付けたイベントです。

車いすでバラのアーチの下をくぐり抜け、色とりどりの花を見ていただく、ただそれだけのことですが、職員がシャボン玉をしたり写真を撮ったり、音楽の生演奏もついています。

シュヴァービングの森は今、新緑でいっぱい。

風の音、葉っぱのさやさやいう音、小鳥の声がします。

花をいっぱいにしたくて、鉢植えやアサガオの造花まで駆り出されました 笑。

保育園の園児たちにはジャガイモを植えてもらいました。植えているその姿を、働くお母さんたちに見てもらって、なんだかほっこりする時間を過ごしました。

大事に育てて秋には一緒に収穫しましょう。これもひとつの食育になるでしょう。

2F病棟のテラスには大きなパラソルが来ました。

ミニトマトやインゲンなどがトートバッグの形をしたポットに蒔いてありました。

もう少し温かくなったら、パラソルのあるあたりに置いて、ここでも患者さんと一緒に水やりや、収穫が楽しめそうです。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

大人も子供も土に触れ植物を一緒に育てるっていいですね。