病院の日常風景

病いという経験を語ること・聴くこと

「病いは経験である」というコトバを最近頭の中で反芻しています。

アーサー・クラインマンという精神科医で医療人類学者の著書「病いの語り」の冒頭に書かれたコトバです。

急性であれ、慢性であれ、それまでの日常に未知の経験が加わることが病いですから、それはその人・その家族にとって個別の経験となるものです。その時々で何を選択するのがいいのか、どう解釈するのがいいのかを模索しながら、それでも人生は進んで行きます。

個人的なことで恐縮ですが私は昨年から突然全身に皮膚トラブルを発症しました。

特に手荒れがひどくていまも治療中ですが、悪化と軽快を繰り返しています。

体質的なものなので「治る」ということはなく、つきあっていくしかない慢性状態になりました。

これとてひとつの経験です。

重い病気の方に比べればたいしたことはないのですが、手荒れがひどくて常にどこか割れて出血していること、洗髪の時が一番つらいこと、保湿が大事で常に綿手袋をしなくてはならないこと、水を使う食事の支度や片付けが億劫になったことなど、日常生活に少なくない変化がありました。

今はアトピー性皮膚炎で苦しむ方の気持ちが少しわかるようになりました。

ときどき看護師たちが「部長さん手はよくなりましたか?」と聞いてくれます。

忙しい彼女たちにいろいろ語ることはしませんが、そうして自分ごとに関心を寄せてくれるだけで、心がふわっと丸くなるのを感じます。弱っているときには経験を聴いてもらうことが、なによりのケアになると思います。

逆に、ご家族にがんと診断された方から驚愕の心持で相談を寄せられることがあります。

これは専門家としての意見を求められている場合もあれば、「この驚きを聴いて受け止めてほしい」という場合もあります。

私はがんの専門家ではありませんが、「この人に聞いてみよう」と思っていただける以上、できるだけ力になりたいと思います。

他者の病の経験をお聴きして近づき、自分ごとにも重ねてより深く考える。

終わりのない学びです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

「ここに来たらよく話を聴いてもらった」っていいよね!

道聞かれ顔

業界紙を読んでいたら、記事の中で「道聞かれ顔」というコトバが目に留まりました。

街中で「この人には道を聞いてもよさそう」とか「道を聞かれたがっている」という、ホスピタリティに溢れた表情のことを言うそうです。

「わたし街中を歩いているとよく道を聞かれる」という人、身近にいますよね。

柔和な笑顔で、まあなんというか「世のため人のため」オーラの出てる人と言ったらいいか。

<大阪で桜満開>

患者さんの話を聴くためには医療者も「道聞かれ顔」であることが大切だと記事には書かれていました。

看護学生の時にはベッドサイドで患者さんの話を一所懸命聞いていたのに、臨床現場に入って数年すると目の前の仕事に追われて「私に聞かないで・話しかけないで」モードになってしまう。忙しすぎるんです。どこもかしこも。

昔師長になりたてのころ、1年目の看護師が夕方詰所に戻ってくるなり、こう言いました。

「これじゃ私 ”処置屋”だわ。処置なんてロボットにやってもらいたい。なんのために看護師になったかわからない。」

やってあげたい、聴いてあげたいはたくさんあるのに、最小限の内容で終わる日々。

私はこの看護師とコトバが忘れられません。

さらにさかのぼって、私が新卒だったときのこと。

アコガレの先輩ナースFさんは、夜勤に入ると「今日は○号室の△さんの話を聴く日だから、しばらく戻ってこないからね。先にごはん食べてて」と言いました。

Fさんはまず全部の部屋を回って、ナースコールで呼ばれないようにきちんと一人ひとりの患者さんを看て、整えていました。

それから詰所から見える場所で、△さんとふたり、ベンチに座って21時の消灯をすぎてもじっくりお話を聴いていました。

患者さんの話を引き出すための時間を作り、中断されないように他の患者さんのこともしっかり手当しておく。

なんてかっこいいんだろう。こんな看護師になりたいと思ったシーンでした。

効率化も大事だけれど、何かを効率化するのはもっと患者さんが語ろうと思える余裕や空間を持つためでありたいものです。

診療報酬の改定で入退院支援に力を入ると点数が大きくつくようになりました。

入院前にしっかり説明して患者さんの持つ不安を解消し、情報を早く収集して病棟と共有することで、病棟看護師の負担が減るだろうと言われています。

すべての病院に適合するわけではありませんが、このシステムがうまく稼働すれば「道聞かれ顔」を増やすことになるかも知れないですね。

<新築病院の内覧会で>

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

記録ものの音声入力。早く一般化されてほしいな。

夜更けの事情

毎晩夜中の3時頃になると起きだして、ベッドの横にある床頭台(”しょうとうだい”と言います。引出の付いた物入れのこと)に入っているものを、出してはしまい、しまっては出す、を繰り返しているのは76歳のS子さん。

大部屋なので他の方が物音で目を覚ましてしまい、ついにうるさいと苦情を言われてしまいました。

当直の時に観察していると、確かに3時になると起きてベッドサイドにかがみこみ、戸をあけて中に入っている着替えの包みや洗面道具を出したりしまったり。

腰椎が折れて、入院した時には痛みで動けなかったとは思えない屈み方です。

看護師がやんわり止めようとする声は耳に入りません。

眼はぱっちりしているけれど、視点がここにないのです。

今なら「せん妄だね」と理解できるのですが。

「30分くらいでぴったり止めて、いつのまにかまた寝るんです」と受持ちナース。

後日ご家族に聴いてみましたら、ご自宅でコンビニを経営されていて、夜中の3時ころにお弁当が届くそうなのです。

息子さん夫婦が夜ぐっすり休めるようにとS子さんが夜中に起きて、工場から届くお弁当を受け取り、お店の食品棚に陳列するところまでを毎日の日課にしていたのだとか。

腰の骨が折れて入院しても習慣が消えずに続いていたんですね。

その様子を聞いて、息子さんが涙ぐみました。

数日後、痛みが落ち着いているということで、S子さんはご自宅に帰って行かれました。

約20年前の話ですが時々思い出すのです。

AI(人工知能)時代に看護の仕事は生き残れるか?

最近私はスーパーで買い物をするときに「セルフレジ」があるとそちらに行くようにしています。最初はもたもた、あたふたしましたが、今はだいぶ慣れました。普通のレジが大行列しているときは便利だし、バーコードを読み取る「ぴっ!」っていうのもなかなか楽しいのです。

いずれスーパーのレジの仕事はなくなっていくんだろうなと思います。

医療にもAIが入ってきていますが、その人の遺伝子や検査結果、画像と今起きている症状から予測される診断を上げることはもうすぐそこまできています。すでに微細ながんの細胞をみつけたり、その人に一番合った抗がん剤を選択したりもできるようです。

看護の場面では、バイタルサインのモニタリングから重症化を防いだり、認知症の方を見守り行動を予測して転倒事故を防いだり、車いすの自動運転で外出、なんてのもできそうです。その人の排泄のパターンを読み取り、そろそろトイレに誘導なんていうのもいいな。

看護師の看護記録は音声認識で記録され、傷の治癒は写真で確認していく。救急蘇生も音声ガイドがあれば慌てずに処置ができるかも知れません。

一人暮らしの高齢者のお宅にはロボットがいて、薬の管理や日常生活の見守りや話相手になったり、緊急時には救急車に連絡してくれるなど、在宅での療養生活を支えてくれると安心が増しますね。

昨年行ったデンマークでは、個人の暮らしや健康に関する情報がすでにクラウド化されていて、日本でいうと病院・かかりつけ医・歯科医・訪問看護ステーション・高齢者施設・ケアマネ・薬局らと相互につながり支え合うことができていました。市民一人ひとりもそこにアクセスして自分の健康管理を行いながら、必要な指導を受けられるようになると病院の役割は変わっていくでしょう。

さて、医者や看護師の仕事はなくなるでしょうか?

私はそうは思いません。AIによって診断や状態の把握のスピードは高まるでしょうが、診断名と治療法について総合的に説明し、患者さんが納得のいく方向を選択するのを支えるのは医者だと思うし、痛さ辛さをわかろうとする看護師のやさしい手は必要だと思うから。ましてやグリーフケア(悲嘆のケア)などはロボットには、まだまだまかせられないでしょう。

むしろ、看護本来のやるべきことに専念できるかも知れない、と期待しています。

機械に一部とってかわられても、医療者に求められるのは高いコミュニケーション能力と、全人的な関わりなんですね。

逆に言うと、コミュニケーションや思想・哲学・芸術についての教育がもっと必要になるかも知れません。

そんなことを妄想した2018年のお正月。

今年もこのブログにきていただきありがとうございます。

皆様にとって善き一年となりますよう、願っております。

2017年、何したかな?とふりかえる

2017年もあと数日ですね。

今年はどんな年だったのか、備忘録として書いておこうと思います。

「安らぎと信頼の看護を提供する」というのが看護部の目標でした。

病院の目標が「Healing」ですから、患者さん・ご家族へのケアに何らかの癒し的な要素が加わればいいなということと、やっぱり安全面で信頼できる看護でありたいという風に考えたものです。

病院にはいくつか物品をそろえていただきました。たとえば・・

新しいエアマットに切り替えていただきました。角度調節や熱がこもらないような機能があり、患者さん一人ずつの状態に合わせてセットできるようになりました。また各お部屋にはPPE(個人防護用具)ボードをつけてもらいました。これまでは患者さんの床頭台のスペースに置いたりしましたが、床頭台はあくまで患者さんのものですから、そこには置かず、出入口に一か所ボードをつけて、マグネットで手袋・エプロン・マスクを整えました。おかげでこれらの物品の回転も良くなりました。それからサクション(吸引)用ワゴンを購入し、物品類をひとまとめにすることができました。

「これがPPEホルダー」

ケアに関する勉強会も多数行いました。前年度の教育委員の人たちが、研修会についてのアンケートを取って、職員のニーズに合ったものを企画運営してくれたおかげで、優れた講師の方たちをお呼びして実のある研修になりました。それぞれの委員たちがユニークなスクリーンセーバーを作ってくれて、ミスにつながらないように注意喚起してくれたり、師長さんが主導で朝礼や終礼の在り方を変えてくれたりしました。こういった「モノ」と、「知識や技術の向上」との積み重ねにより、褥瘡の発生率・転倒転落の件数などが前年度より減少しています。

「吸引グッズのワゴン」

それからボランティアグループ「せら」のことも欠かせません。今年は人数が拡大し、活動内容もずいぶん広がりました。

職員向けに若石式リフレをしていただいたり、お掃除隊・ハーモニカやバイオリンの演奏などの機会が増えたほか、「あぐり~ん・プロジェクト」でイチゴ狩りや芋掘りなどを行いました。コーディネーター鈴木さんのリフレも、患者さんやご家族に好評です。また院内の飾り付けは職員も交えて、昨年よりも、ものすごく充実しました。

「キタアカリの花」

新年も、こうした小さなことをミルフィーユのように重ねて行きたいと思います。

ご縁をいただいた方、さまざまなお心遣いをしてくださった方、心から感謝しています。

今年1年本当にお世話になりました。

みなさまよいお年をお迎えください!

「出番を待つお正月飾り」

Special thanks to

*口腔ケア 葭内歯科:歯科衛生士の武藤さん *グリーフケア:フルート奏者の工藤さん *エンゼルケア:緩和ケア認定看護師の市川さん *おむつケア:大王製紙の松橋さん *カンフォータブルケア:旭山病院の南さん *ストレスケア:上前さん

*セラピー犬のみなさん *札幌徳洲会病院認定看護師:井畑さん・藤原さん・松田さん・田中さん *音楽療法:中山先生

*病院祭 ISD個性心理学コーナー:廣瀬さん・樋口さん・棚川さん・池田さん・小川さん、元ボランティアの伊藤さんと三島さん

*正文舎の白藤さん *フランスベッド株式会社の吉村さん *秋田:外旭川病院の寺永さん

このほかたくさんの方にお世話になりました。

家の力はすごいな!

今年看護部でやってきたことの1つに、介護施設と在宅緩和ケアを見学するという計画がありました。

百聞は一見にしかずと思い、お向かいの施設とホームケアクリニック札幌にお願いして、3〜5日間の見学を7名のスタッフがさせていただきました。

ことわざ通り、想像していた世界とは違っていたことがたくさんあったようで、レポートには新鮮な驚きが書かれていました。

ちょっとご紹介します。

「実際に訪問させていただいた患者様やご家族は本当にいいお顔をされていました。入院中は食事が摂れなかったのに、自宅に帰ったら食べられるようになった。笑顔が戻って生き生きしている。しっかりとした症状コントロールが出来ていることが大前提で苦痛が最小限に援助できているからだと思います。

入院中の患者様にご家族が面会に来られた際にはねぎらいの言葉をかけ、一緒に過ごす時間が穏やかであるように患者様の様子を共有するなどしてもっとコミュニケーションをとっていきたいです。また、今後自宅退院される方には自宅での生活を考え、今以上に細かく準備や指導などをご家族を含めて援助していきたいです。」

「家の力はすごいな!

在宅での看取りとは「療養生活の線上の最期に死がある」という言葉も印象的だった。」

「在宅では患者さんは居間の中や居間の隣にベッドを置いて、庭を見たり家族の動きを感じて過ごすことが出来ていた。朝起きた時に「今日は何ができるのか、何をしたいか」を考え、家事をされている方もいた。在宅では家族の役割が重要だけれども、家族を支える医師や訪問看護の支えがあれば、自分の思うとおりに過ごすことができるのだと実感した。」

「施設は生活の場であり病院とは違うという認識は持っていましたがそれ以上のものを感じました。病気を持っている人とそのご家族が安心して長く生活できるように、病院からのサマリーはもっと工夫が必要だと思いました。

以前入院していた方が元気に笑顔で過ごしている姿を見ることができました。

限られた医療材料しかなく、工夫しながら対応していることがわかりました。病院は恵まれていると思いました。」

この新鮮な驚きと学びは看護師としての厚みにつながるでしょう!

研修させていただいた施設とクリニックには大感謝です!

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

この取り組みは来年も続けたいな(^^)

簡単な仕事じゃないって知っているよ

朝礼スピーチで、あるママさんナースの話したことです。

「わたしは夜勤の時には家族の夕食の支度をして仕事に行き、夜勤明けで帰ったらその日の夕食を支度をしています。

ですが、あるとき夜勤明けでぐっすり眠ってしまって、気が付いたら夕方を過ぎていて、息子がすでに帰宅していました。

あら、大変、ごはんができてなくてごめんねって言ったら息子が

「簡単な仕事じゃないって知っているよ」

と言ったのです。

日頃家族同志で感謝の言葉など言ったことはないのですが、息子が「簡単な仕事じゃないって知っている」と言ってくれたこの言葉がすごくうれしくて、言葉って大事だなと思いました。

私も一番身近な家族に、感謝の気持ちをもっと伝えようと思いました。」

私はこういうスピーチにぐっときてしまいます。

(お母さんのしている仕事は)「簡単な仕事じゃないって知っているよ」(だから今日は特別疲れているんだね。お疲れ様。いつもごはん作ってくれてありがとう)

そういう思いが込められた言葉なんでしょうね。

夜勤のある仕事をしてずっと家族を支えて、きちんと食事を整えてきた母の姿を見てきたからこそ、の息子さんの言葉ですね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

感謝の気持ち、照れずに言おう!

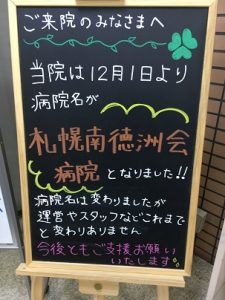

病院名変更の朝がきました!

今年も早師走になりました。12月1日は、私たちにとって歴史の1ページに刻まれる日でした。

旧札幌南青洲病院は医療法人徳洲会 札幌南徳洲会病院へと変わりました。

経緯については院長のブログで↓

https://sapporominami.com/incho_blog/?p=1317

当日の朝礼は、札幌南徳洲会病院として職員に辞令が交付されました。

朝礼を行う講義室は、いつもより多くの職員が参加してわいわいとにぎやかです。

理事長から「総長」になった前野先生より、院長以下所属長一人一人に辞令が手渡されました。

院長はみんなに向けてこぶしを固め、元気に頑張るぞ!というメッセージを送りました。

私は順番を間違え、副院長を差し置いて、張り切って前に出てしまって大失敗!

ごめんなさ~い!ああ、恥ずかし~い!

辞令交付が終わり、前野先生の挨拶がありました。

去年の「日本死の臨床研究会」の事務局、今年は「第1回徳洲会緩和ケアセミナー」そして今回の「生協解散~事業譲渡」と様々な山を乗り越えてきた僕たちは、これから徳洲会という組織全体に緩和ケアを広めていくのがミッションなんだ、という前野先生の言葉に、心がアツくなりました。

これからが新病院に向けての本当の始まり。

日本一のいい病院にしよう。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

これからもどうぞよろしくお願いします。

朝礼スピーチは気合で行こう

こんにちは。人前で話すのが苦手な看護部長の工藤です。

当院では朝8:30から朝礼を行なっています。

病院という職場なので、現場を離れられない職員も多数いますが、出られる人は出来るだけ出る、というルールになっています。

連絡事項のあと3分間スピーチがありまして、幹部は月に1~2回、所属長は半年に1回、その他の職員は1~2年に一度くらいの感覚で当たります。

スピーチするのが好きな人ってあんまり聞いたことがなく、たいていの人は「いやだな~」と思いつつも根が真面目なので、メモを片手に一所懸命しゃべります。

先日のスピーチはホスピスのナースでした。

姪っ子の1歳の誕生日に親戚が10人以上も集まり、わいわいとお餅を担がせて楽しいお誕生会だったという話からはじまりました。

そして先日の「エンゼルケア」の研修会の話に飛び、自分の仕事「人の死を看取る」ことへとつながり、誕生会も死の瞬間も、愛する人が集まって時間を共有するのが大事なことだとわかり、そこへの援助こそ、私たちにできる大事な仕事だ・・・といういいお話でした。

う~ん 朝から勉強になるなあ~~。

そうこう言っている私も実はスピーチは苦手・・

学生さんの前で講義だとちいとも上がらないのに、朝礼スピーチは心臓がどきどきします。

実は数日前から気が張って、時におなかを壊したりします(笑)。

立場上、いやでもそういう機会はありますから場数はそれなりですが、やっぱり話すより聴く方がいいし、書く方が何度も推敲できるので気が楽です。

ええかっこしいなんですな~。

いつも一度手で書いてまとめてから話すようにしていますが、用意していたのとは違う方向へ行くこともあって・・

しゃべり終わったあとに、いつも自分ひとりだけが裸になったような、恥ずかしさを覚えます。

ホスピスナースは、あんまりにもスピーチのことを考えすぎて、夢にまで出てきたそうです。

夢の中の院長が「もう朝礼スピーチやめよっか」と言ってくれたとか(笑)

でもね、このスピーチで人の考えや新たな側面を発見したりしているのも事実。

この人はこういう趣味を持っていたんだ、とか料理が得意なんだなとか、食べ歩きが好きなんだなとか・・・

なかなかじっくり職員同士が話す機会がないだけに、私はなくなったら寂しいんだよ・・

年に1回だもん 気合で行こう!

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

好きなことをしゃべればいいのさ!(誰も覚えてないから!)

院長は記憶力がよくて、ちゃんと準備してるんだよね。

命をいただく

起きて、食べて、出して、寝る。

身体をキレイにして、しゃべって、笑って、寝る。

毎日、こんな当たり前の日常が続くと私たちは思っている。

老病生死という4つの苦から人間は逃れられないとお釈迦様は言い、病院というところはいわばそのことを生業としている。

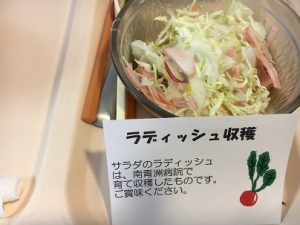

春先に種から植えた赤カブができて、給食のサラダにほんの数枚スライスして入っていた。

「これはこの前ここで採れた赤カブですよ」

「へええ、ほうかい。どおれ。(食べる)新鮮だねえ」

イチゴ畑からイチゴをもいで、水でばしゃばしゃっと洗って、その場でパクリ。

「どうお?甘い?」

コトバが出てこなくても、顔をみればそれがおいしいんだとわかる。

おいしくいただく。

育てた命をいただく。

食べたら、出す。

満足して、寝る。

当たり前すぎて忘れてるけど、自分で食べられるって幸せなことだな。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

「あ・ぐり~んプロジェクト」は支えて下さる人がいて、成り立っています。

感謝です!