病院の日常風景

北海道胆振東部地震発生 その1

2018.9.6 朝3:08に発生した北海道胆振東部地震。

突き上げられる揺れが長く続き、すぐに目が覚めた。

直感的に震度5ぐらいはあると感じ、テレビをつけると速報で震度6という。

急いで服に着替え、ざっと支度を整えた。

病院まで信号は一つもついておらず、真っ暗闇だった。

そろそろと運転しながらも、街灯がないのできれいな星空だなと思いながら走っていた。

病院前の旧国道に入る。私の前に数台の車がいて、下り坂をゆっくり進んでいると、前の車が途中で停車しては右折しだした。

なぜ直進しないのだろう。私の前の車が全部右折するのでこれは何かあるなと思い、停車して車を降りた。目視するが暗くてよく見えない。

ただ真っ暗な中に道路が濡れたようにぬらぬらと光っているのが見えた。

道路がゆがんでいるようにも見える。

他の車に倣って私も右折することにした。

そうしたら右折した車が引き返してくる。

この先も通れないのか?

何が起きてる?

と思って窓を開けた瞬間「部長、この先は液状化していて通れません。サブロク(国道36号線)に回って迂回したほうがいいです」と、職員が車から顔を出して教えてくれた。

病院につくと院内は当然真っ暗で、ばらばらと職員が集まり始めていた。

この時はまだ非常電源が作動していたので、各病棟の詰め所も明るかったし、廊下にも非常灯の小さい明りがついていた。

床頭台から物が落下したりはしたが、患者さんには大きな影響はなく、混乱もなかったので、とりあえずほっとした。

最初のミーティングは朝4時に行われた。

1Fフロントに職員が集まって、事務長がホワイトボードに情報を書き出し共有した。

水は貯水槽にある程度入っている。

非常電源のリミットは残り2時間で、燃料の軽油を補充すれば1時間くらい延びるということだった。

このときは、停電があんなに長く続くとは思っていなかった。

当然電子カルテのサーバーはダウン。

PHSと電話は使える。できること、できないことがはっきりしだした。

夜明けが来て病院前の道路が冠水しているとわかった。

単なる水ではなく泥流になっている。泥に埋まって抜けられない車がいる。

厨房は半地下にあるため、人海戦術で朝食のお膳を病棟に上げた。

夜中に集まった職員のために近くのコンビニに買い出しに行ったが、途中の道路でもマンホールが道路から突出していたり、すでに断水している住民が公園に水くみに来たりしていた。

5:00全体ミーティング

手書きの紙カルテを使うことにした。

検査・レントゲン・透析は電気がなければまったく動けないので最少人数にして自宅待機となった。

今日の外来対応はかかりつけとwalk inのみ。

入院のベッドを確認。満床に近い状態だったけれど、2~3名分はなんとか確保できる。

その後2時間おきくらいに全体ミーティングをした。

停電が長引きそうだとわかり、自家発電のための軽油を手配したいが、スタンドがすでに込み始めていて、簡単には買えなくなってきた。

病院から10キロ以上離れているスタンドでようやく確保ができることになったが、信号が消えているので、買って帰るまでに2~3時間かかった。

自家発電に補給するとすぐに次の軽油を買いに行かなければ間に合わない、という自転車操業になってきた。

副院長がEMIS(広域災害救急医療情報システム)に当院の状況をスマホから登録していた。

複数名の人工呼吸器の患者さんが入院していて、この不安定な電気の状態では患者さんの安全を守れないのではないかと話し合った。

患者さんにとっては慣れた看護師から離れることになるし、転院は相当な負荷がかかるけれども、電気がなければ医療者が手作業で呼吸を補助し続けることになる。いつ復旧するかわからない状況ではリスクが大きすぎる。情けないが安全が優先だ。

EMISを通じてDMAT(災害時医療派遣チーム)から連絡があり、患者さんを電力の安定した北大病院へお願いすることにした。DMATはdoctorも含め救急車で到着し、近くの公園に来ているドクターヘリまで運び、ピストン輸送してくださるということだった。

エレベータが使えないので患者さんをひとりひとり担架で運び、全員が救急車に乗ったのは夕方17時を過ぎていた。

「すぐまた会えるからね」と師長が患者さんに手を振って、送り出した。

電気さえあれば。軽油さえ安定的に供給できれば。悔しい気持ちは正直言ってある。

患者さんにとっても見知らぬ病院に行くのは不安だったろう。

でもこれは最善の選択だった。

なぜならその直後に、2機あった非常電源のうち1機が、オーバーヒート前の自動制御システムのため、停止したからだった。そういう機能があることも正直知らなかった。それで2階病棟の詰め所や廊下の電気は完全に消え、暗闇になってしまった。

そして壁についている吸引器の吸引圧が低下して、動作が不安定になった。

間一髪だった。

同時進行で透析患者の移送が始まっていた。当院では透析はできないので、関連病院の設備を借りて、15時過ぎから透析を行うことになったのだ。

自宅にいる方と入院中の方を順次移送して、全員終了したのは22時過ぎだった。

副院長・事務長・資材課・師長1名・施設管理の職員ら数名が泊まり込むことになった。

職員の食糧がないことを案じて、帰宅した職員が大きな食パンを届けてくれた。

このころ中央区や厚別区で一部電気が来たという情報が入り、病院周辺でもすぐ隣まで電気が来ていたが、なぜか病院には来なかった。同じ区内で復旧はまだらだった。

こうなったら最悪長期戦を想定して動くしかない。

保健所や厚労省からも直接お電話をいただいたが、電気さえくれば、あらゆることが解決するのに。

あとは暗闇との闘いだった。

(つづく)

今年もジャガイモたくさん採れました

8月29日は芋ほりの日。

ひと月前から行事用のカレンダーに書かれていたので、みなさん楽しみにしていたようです。

前々日に3F病棟のナースから「芋ほりをしたらやっぱりふかしたジャガイモを食べて終わりたいよね」という声が上がりました。

そっか。そうだよね。ただ芋ほりだけじゃつまんないよね。

ということで栄養科の管理栄養士さんに、当日芋ほりをした直後に出来立てのじゃがバターを一口食べられるようにお願いしたところ、快諾していただきました。

いつもありがとう~~。

ボランティア・コーディネーターの鈴木さんにこの話をしたら、じゃがバターは持ちやすい容器で、使い捨てのスプーンをつけてボランティアさんが準備してくれることになりました。

さて当日何人くらいの方が来てくれるのか・・と思ったら職員が入れ替わり立ち代わり、車いすの患者さんを連れ出してくれて、ええっと途中から数えられなくなってしまったのですが、たぶん20~30人の間の方たちが来てくださいました。

[院長も見に来ました]

職員も楽しそうだし、患者さんも笑顔です。

順番にジャガイモを掘り出してもらって、小さいのから大きいのまで全部で120個ほど採れました。

[ひとつ採れた!]

今年は天候不順だったので心配でしたが、皆さんの熱意かな?期待に応えてくれたジャガイモたちです。

紙コップを小さく切った容器に、ふかしたおイモが一口分。

外の新鮮な空気を吸いながら、みんなで食べたじゃがバター。

おいしいと言ってくださって、喜んでいただいて、楽しいイベントでした。

今年もいろんな人に助けられたなあ。

今日もこのブログに来ていただき、ありがとうございます。

毎年ちょっとずつ進化しています。

看護師、地域へ出る

病院の中で働いていると、私たち看護職員はまったくもって井の中の蛙です。

病院の中には様々なルールや日課があり、看護師たちはそれに則って仕事をしています。

入院病棟はある意味集団生活の場でもあるので、入院されている方にもその日課に協力していただいておりますが、ご自宅のような気楽な環境には遠く及びません。

国の方針も病院は減らして、地域で暮らすことを支える方へと向かっています。

そこで病院の看護師はもっと地域に出て施設や訪問看護師のことを知った方がいい、ということで

昨年(平成29年度)から、向かいの関連施設である特別養護老人ホーム・ケア付き住宅・デイサービス・ホームケアクリニック札幌さんにご協力いただきまして、月に1~2名の見学研修を受けさせていただいています。

お向かいの連携施設です。

1〜3日間の短い時間ですが、入居されている方が入院中とは違う明るい笑顔で過ごされている姿を見せていただき、看護師たちはうれしい驚きを感じて帰ってきます。

以下に感想の抜粋を載せてみました。

*外来では社会資源をうまく活用できていない方も多く、その人その家族に合った社会資源を多職種と連携してつなげていけたらと感じた。

*入居者が必要な情報を共有できるようにサマリーの内容を充実していきたい。

*知らず知らずのうちに考え方が固まっていたことに気付くことができた。看護師を続けていく上で、視野を広げるいいきっかけになった。

*施設では医療材料が限られているので、ご家族に負担がかからないように工夫をしていた。。

*在宅では、患者さんのお宅にお邪魔させていただいている、という雰囲気が非常に伝わった。ホストは患者さんで、私たちはゲストの立場になる。

*施設から病院に入院した場合には、普段の生活リズムを崩さないような生活への配慮が必要だと感じた。

*(入院していても)楽しい気分で過ごせるような対応がいいなあと思いました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます????

この気づきを消さないように・・一人ひとりが大事な力です。

続・楽しい時間を創り出すって楽しい

先週3F病棟で初の「お茶会」が開かれましたが、「お茶会」なんていう静かなネーミングとは違って、盆踊り大会でした。

詰め所前の小さなデイルームは天井から「祭」の文字がぶら下がり、中央には手づくりの太鼓が用意されました。CDからは北海盆唄が流れています。

音楽の背景には打ち上げ花火の音が入ってて効果的です。

法被を着た職員と車イスの患者さん、ボランティアさんやご家族を巻き込んで、狭いながらも楽しい盆踊りでした。

たまたま指示を出しに来たドクターも、そこを通るために踊ってくれて、みんな大笑い。

懐かしい音楽が心に触れたのか、涙ぐむ患者さんもいらっしゃいました。

30分程入れ替わり踊った後は、太鼓を病室に運んで患者さんに叩いてもらったり、写真を撮ったりしました。

バチの代わりのめん棒を握って、リズム良く叩く方。

太鼓をお腹にのせてご家族が叩いて体で振動を感じる方。

それぞれに楽しんでいただけたかなぁと思います。

そのうち、どこからか甘い匂いが立ち込めて来ました。

2F病棟では縁日企画で綿あめとかき氷のサービスが始まっていました。

気温は高くない日でしたが湿度が高かったので、かき氷に人気が集まると思いきや、綿あめの方がよく売れました。

ここにも先ほどのドクターが参加していました。

翌日、盆踊りの考案者に聞いてみました。

「最初のお茶会が盆踊りだとは思わなかった。発想がいいよね~。どうして盆踊りだったの?」

「丁度お盆だったから盆踊りをやりたいなあと思ったんです。スタッフにも協力してもらい、ご家族にも伝えて、ベッドから出られない方の所へは太鼓を持って行くからねって言っていたんです。」

「太鼓はどうやって作ったの?」

「段ボールと100均の壁紙で・・」

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

心を自由にして可能性を広げよう。

楽しい時間を創り出すって楽しい

毎週水曜日に行われるホスピスのお茶会。

ホスピス以外の患者さんやご家族にも楽しんでいただいてますが、何せスペースが狭いので、ゆったりとくつろぐという感じではなく、いつも申し訳ないなと思っております。

それで去年から障害者病棟でもハーモニカの演奏会を単発で開いて、より多くの方に参加して頂けるように企画してきました。

ホスピスのお茶会と同じ時間帯に行うので、ボランティア・コーディネーターの鈴木さんは大忙しです。院内を走り回ってどちらも事故なく上手くいくように見回っていました。

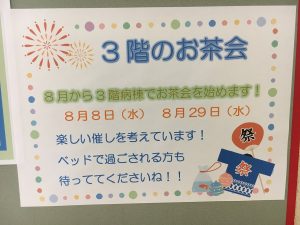

そんな時「病棟独自のお茶会をやってみたいんだけどいいですか?」と病棟師長より提案がありました。

病気が安定して、その人なりの健康度合いが維持できるようになると、病院の日常は退屈なものです。楽しんで出来ることや、興味のあることが出来たら、笑顔になるし、認知症の方にも気持ちのいい刺激になります。

すでに2階病棟ではカラオケ大会をしていましたが、今月3階病棟でもお茶会を開くことになりました。看護師と介護福祉士、ボランティアさんが一緒に考えていて、何をするかはまだ私も知りません、というか秘密裏に準備していて当日のお楽しみだそうです。

飲み物はちゃんと落としたホットコーヒーとカルピスの2種類。

この辺り、私はなーんにも口を出しません。

人を喜ばせようとすることには自由な発想が湧いてきます。

そして終わった後もきっとさらなるエネルギーが湧いてくるでしょう。

患者さんと職員の笑顔。それが楽しみです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

もっと看護師の自由度を上げよう!

転職を考えている看護師さんへ

看護師が転職を考える時、何が理由になっているでしょうか?

女性の多い職場なので、結婚・妊娠・出産のライフイベントや、親の介護などで働き方を見直すタイミングだったり、環境を変えたいとか、人間関係に疲れて、など色々な理由がありますね。

医学的に違う分野を学びたいとか、ステップアップを考えている人もいます。

給与や休みの数、残業時間がどれくらいか、といったことももちろん大事な条件です。ハローワークや看護協会、転職サイトなどでもある程度の情報は捉えることができます。

しかしその病院や施設がどんな理念をもっているか、どう実現させようとしているかは、話を聞いてみないとなんともわかりません。

ましてや病院や部署の雰囲気といったものは、現場に行かないとわからないものです。

ですので私は数年前から転職活動をする方に、こんなことをオススメしています。

ネットや看護協会などでまず下調べすること。それから直感が働いた病院に直接行ってみること。

可能なら面会客を装って、院内をぶらぶらと見学し、その雰囲気、看護師が患者にどんな話しかけ方をしているか、看護師同士がどんな会話をしているかに聞き耳をたてる。

イライラ、トゲトゲしてないか、来訪者であるあなたに笑顔で挨拶してくれるかどうか、どんなニオイや空気感が漂っているか。

働く諸条件とその場の雰囲気をある程度つかんでから、病院見学を申し込み、看護部長の話を聞くといいと思う。

トップが何を大事にしているかは、ホームページには載ってないこともあるから。

自分の知りたいことをメモにまとめていってね。

当院の待合室

先週のブログに書かせてもらったナースに「この病院に就職したきっかけは?」と聞いてみました。

彼女も転職の契機があって、緩和ケアで働きたいと考え情報収集していました。

最終的に3つの病院に絞り、一つずつ病院巡りをして、何をするでもなく外来待合室に佇んで、雰囲気を感じるということをやったそうなんです。

私の考えと似ていたので驚きました。

3つの中で唯一、看護師が彼女の所にやって来て「どうしましたか?」と尋ねた病院があったのです。

彼女はこのことだけで当院を就職先に選びました。

と、いう風に書くと何か自慢話のように聞こえるかも知れませんが、当院は小さな病院なので、待合室は一目で見渡せますから、診察を待っている人は大体わかるのです。そして割と年齢層の高い方が来られる病院なので、20代の女性が外来にポツンと座っていると、結構目立ちます。

それで、たぶん声をかけられたのだと思います。

そんないい誤解もあって、すてきなご縁ができました。

ほんのちょっとのタイミングだったりします。

うんと忙しければ、違う対応だったかも知れませんしね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

転職を考えている人にいいタイミングと幸せが訪れますように。

セクショナリズムの端緒を摘み取る

これは入院している患者さんが別の病棟に移るときの話。

A病棟とB病棟の看護師が患者さんについての申し送り(引き継ぎ)をします。

A病棟看護師は「こういう治療を受けて今はこんな様子です。そちらの病棟で引き続きこれこれのケアを継続してください」というような話をします。

病態が複雑だと長くなりますが、だいたい5〜10分程度かかります。

B病棟の看護師はそれを聞き取り、わからない点を確認し、その後患者さんはB病棟へと移っていきます。

その申し送りの場面で、B病棟の看護師さんがとても感じが悪かった。

受け答えが粗雑でなんだかイライラしているみたい。

質問もつんけんしていて、嫌な感じ。

A病棟の看護師はそんな人に大事な患者さんを預けるのが嫌だなと思いました。

その様子を見ていた先輩ナースは「B病棟の○○看護師感じわるい~」と師長に報告しました。

そして「うちのかわいい後輩ナースに対してあの態度はないわ!」と立腹しています。

他の先輩ナースも話を聴きつけ一緒になって同調し始めました。

師長は申し送りをしたナースから話を聞きました。

普段その看護師はとても感じがよく、挨拶もちゃんとしているので、そんなはずはないと師長は思いました。

そして「なにか事情があるかも知れないから、一度のことでそう大騒ぎするもんじゃない」とみんなをたしなめました。

その後、感じが悪いと言われた看護師さんは、自分のお子さんが保育園で初めて熱を出していたので、早退する前に仕事を早く終わらせなければと焦っていたことがわかりました。

プロである以上、私生活が仕事に影響するようではもちろん困るのですが、同情できる部分もあったわけです。

私はその一連の話を聴いて、師長さんがセクショナリズムの端緒をしっかり掴まえたなと思いました。

放っておけば「B病棟の○○看護師」は「感じ悪い」というレッテルが張られたことでしょう。

さらには「前にもそういうことがあった」「△△看護師もそうだった」「B病棟はいつも感じが悪い」と悪いところ探しに発展することがあります。

悪評はそのうち独り歩きをして固定化する危険性をはらんでいます。

A病棟とB病棟は専門性も役割も違いますが、いがみ合うことは何の益ももたらさない。

かえって不要なエネルギーを使わせてしまう。

こういうことは案外至る所で起きるから、芽が小さいうちに摘み取らないとあとあと大きくなってからだと始末に悪い。

アンテナを張りスタッフの声に耳を傾け、正しき方向へ向かうように促す。

まるでトマトの脇芽のようですね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

あ、これは人から聞いた、よその病院の話。

看護師の世界に「安定」はない

師長だったときも、看護部長になってからも、私はいつも「安定する」ことを求めていたように思います。

自部署に人が定着して、それぞれがスキルアップして、まとまりのあるチームになって、いいケアをして・・・ということをずうっと夢見ていました。

しかし毎年思うのはこの世界は「安定」というのはないな、ということ。

医療は進化し、人は変わり、IT化されて忙しさは加速する。

看護師たちの職場はほぼ女子の職場なので、どうしても女性のライフスタイルが優先する。

そして自分自身をとってみても、人生が安定したためしはないなということ。

モノゴトは常に動き、人の心は変わり、周辺状況はいつも山あり谷あり、なんです。

それを不安に思ったり、なげいてもしょうがない。

安定を崩す事柄に振り回されたり、「どうしてわかってくれないの?」と思うこともあったけど、流れを思い通りにすることなんてできないですね。

ただ最近わかってきたことは、自分がその日その一瞬を楽しくして過ごすよう意識していると、そしてその積み重ねを続けると、何かが変わっていくと感じる時があります。

先日ホスピスでティータイム・コンサートがありました。

ショパンのワルツなど、耳に慣れたやさしい曲を、ピアニストの村松さんが弾いてくれました。

看護補助スタッフが障害者病棟の患者さんを連れてきてくれて、横に座って一緒にお茶していきます。

ボランティア・コーディネーターの鈴木さんも、患者さんの手を握って眼を閉じて聴いています。

ボランティアの佐久間さんは、患者さんの手を優しくマッサージしながらなんとも優しい表情をしています。

昔ピアノを弾いていたという患者さんは、曲に合わせて指を動かしていました。

寝たきりだった患者さんをリクライニングの車いすに移動して、師長さんと受持ちナースがやってきました。

座るだけでもしばらくぶりのその患者さんに「わ~ひさしぶり。よくいらっしゃいましたね」と声をかけると、ゆっくりとピースサインをしてくださいました。

動きにくかった手を持ち上げて、裏ピースをやっとなんとかできるようになった、そのことを涙ぐんで喜ぶナースたち。

その様子に私もぐっときてしまいます。

あとから写真を見てみると、患者さんや職員、ボランティアさんがとても豊かな、良い表情をしていました。

誰かを想って何かをして、一緒に喜んで笑っている姿に、そしてこの瞬間に遭遇していることに、私は素直に幸せを感じました。

約一時間後、まったく別なことで心が揺るがされましたけどね・・安定しないというのはそういう意味でもあります。笑

演奏を終えて。ピアニスト村松さんとボランティア・コーディネーターの鈴木さん

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

人生は、だから面白いんですね。

今年もあ!ぐり~んプロジェクト始動!

spring has come!

今年も畑の季節がやってまいりました。

一昨年から病院周囲の小さなスペースを使って、野菜や花壇を作って楽しんでいます。

去年はそれに「あ!ぐり~んプロジェクト」という名前を付けて面白がっていました。

患者さんも24時間病気のことばかり考えたり戦っているわけじゃない。

ほんのちょっとした、いつもと違うことが楽しいと思ってもらえたら、その日は少しいい日になるに違いない。

なんてことを考えてました。

「今日は午後2時から種イモを植えるよ」と朝礼や通りすがりに言って歩きました。

そしたら2時前に温かい上着を着た患者さんが何人も車いすで来てくれました。

同じ数だけ職員も一緒です。

あらかじめ掘り返した土の中に種イモを入れました。

昔は私も野菜作ってたの・・といいながら器用にベストポイントに着地。

今年もキタアカリ

隣ではイチゴがいくつか花を咲かせています。

筆を使って授粉をお願いしました。

「収穫したら俺も食べていいのか?」

「もちろんです。」

「おお!じゃあ一杯たべるぞ!」

あっという間の10分間でした。

雨がぽちっと降りだしてちょうどいい頃合い。

「去年は私と患者さん一人だったんです。それが今年は詰所のみんなが誰を連れていくか、何時に着替えるかってみんなでわいわいして降りてきたんです。患者さんが笑顔でお部屋に帰るのを見たら、自分たちも行きたくなるんですよね。それがうれしくて・・・」

と目をうるうるさせてくれた師長さん。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

その目を見てこちらまでうるうる・・。

30秒の家族ケア

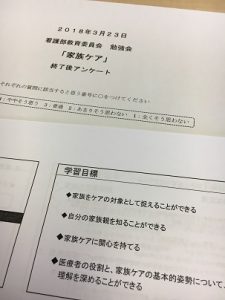

もう年度が替わってしまったのですが、3月に看護部教育委員会で計画した「家族ケア」の講義がありました。29年度はこの「家族ケア」とグリーフケア委員会で企画した「グリーフケア」の研修とがぴったりマッチして、看護者がどのようにご家族を支えるかを看護師側とご家族の声から聴くことができました。

看護師が看護師になる理由の中には家族や親しい人の、病気にまつわる体験をきっかけにしていることがよくあります。「家族ケア」で講義をしてくれたナースQさんも、お母様の旅立ちのプロセスに家族ケアの物語がありました。

Qさんは入院していたお母様に対し、看護師でありながら今一歩近づけない、体に触れられない気持ちでいました。

患者さんだったらなんということもない行為も、家族であるがゆえに手が出せない気持ちだったのです。

そして危篤のお母様をそばで見守りながら、何もできない自分を責めていました。固い椅子に座って夜通し付き添った朝方、看護補助者の方が顔を拭くための熱いタオルを一本Qさんに手渡しました。

「ほれ、お母さんの顔、拭いてやんな」と一言声をかけられて、彼女は突き動かされるようにそのタオルでお母様の顔を拭くことができたのです。

Qさんは「今考えると初対面の家族に、”ほれ”はないだろうと思います。けれども私にはあのときの補助者の方が、”この娘さんは一晩中母親に付き添っているけれども、何もできないでいるんだな。きっかけがあれば何かできたと思うかな”、と一瞬で見抜いたんじゃないかと思います」と話しました。

この補助者の方がそこまで鋭い視点を持っていたかどうかはわかりませんが、とにかくQさんはその人の一言に救われ、行動ができたのですね。それが30秒の家族ケアだったと彼女は話してくれました。

「さあ家族ケアをしましょう」という構えではなく、日常の中の様々な場面に家族ケアのチャンスはあると語っているのです。

本年度の教育委員会もこの「家族ケア」を引き続きやっていこうということになりました。

「うちの病院だからこそ、ここは大事にしていきたいよね。こういう話は何回聴いてもいいよね」というコトバが教育委員の中から出たのが私にはうれしいことでした。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

関心を寄せることなんだよな~。