病院の日常風景

いも掘りイベントは今年も大成功!

恒例行事となった「いも掘り」。

今年もいいお天気に恵まれました。

ジャガイモの「きたあかり」10個は、病院玄関横の幅50センチくらいの、かつては植え込みだったところに植えられました。

隣のミニトマトと一緒にすくすく育って、早くに枝葉が枯れてしまったので、「こんなに長くそのままにしてていいの?」と質問した私です。

土の下のジャガイモが新たな芽を出すんじゃないかとハラハラしたものですから。

当日ボランティアの方が早めに出てきてくれて、あらかじめ買っておいたきたあかりを栄養課で塩ゆでしてもらって、紙コップに入れバターを載せて準備してくれました。

畑の方では一旦ジャガイモを掘り出して、個数を数え、再度土に戻しておきました。こうしておくと手のチカラの弱くなった方も容易に掘り出せるのでね。

予定の14時よりも早くから、患者さんが降りてきてくれました。

ジャガイモを土から掘り起し、手でつかみ掲げてにっこり。

「3つも出てきたよ」

「いい形だね」

「横のトマトも収穫してくださいね」

「トマトもいいの?」

「どうぞどうぞ。無農薬だから、ちょっと拭いてそのままパクっといっちゃってください」

収穫が終わったらボランティア・コーディネーターの鈴木さんが

「はい、収穫してくれてありがとうございます。これはアルバイト代です」といって、紙コップに入れたじゃがバターを手渡したので大笑い。

「これはアルバイトだったんだ!」

「みんなだまされて働いてしまったね~」

みんなでおいしいおいしいと食べていただき、花壇をながめておしゃべりして、こうして今年のいも掘りがおわりました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

おまけ。この日は院長の誕生日でした。ボランティア室でお祝いしました。

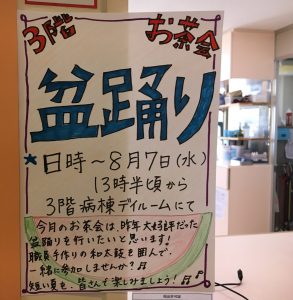

今年も盆踊り

8月7日北海道では月遅れの七夕の日に、3F病棟で盆踊りが行われました。

昨年から始まったこの行事、看護師と看護補助者らがアイデアを練り、娯楽の少ない病院の中で何か楽しいことを提供できないか、と発案したものでした。

数日前からデイルームに飾り付けがされて、期待感が高まります。

当日昼過ぎに行くと、真ん中に大太鼓が設置されて気分が盛り上がります。

(ちなみにこの太鼓は中がポリバケツで、外側を100均の包装紙などでそれらしく作られています。)

CDラジカセから花火の効果音とともに北海盆唄が流れて、職員が法被を着て患者さんを次々案内してきました。

みんなでハチマキを巻き、踊らにゃソン、ソンと輪を回りました。

踊った後はかき氷をふるまいます。

いちご・メロン・ブルーハワイ。

蒸し暑さも手伝って大好評でした。

偶然通りかかった施設管理の職員が、即席で手品を披露してくれました。

その後太鼓とラジカセをもって病室を回り、盆踊りの出前をして歩いたようです。

面会に来られたご家族さんも、「盆踊りのチラシは見ていたけど、まさか病院で盆踊りをするとはねえ」と驚いていました。

今日もこのブログにきていただきありがとうございます。

一服の涼になったなら幸いです。

看護の職人の技

医療者も人の子、自分も時々病気になったりします。

そして自分ごとになると、患者と医療者の両方の視点で自然と観察することになります。

先日他院で人間ドックを受けたドクターの話です。

内視鏡検査を受けた際に背中に手を当てて声をかけてくれたナースの手当てにとても感銘を受けた、という話をしてくれました。

そのナースは、胃カメラを受けるときはこの人の介助でお願いしたいと「指名」が入るほどの、卓越した技を持っています。

私も一度彼女の介助を受けたことがありますが、今カメラの先がどこらへんにあって、このあとどうなるかを教えてくれたり、ゲップが出せず苦しくて仕方ない時には「あとどのくらいで楽になりますよ」と予測を教えてくれました。

検査を受けている時間は永遠のように長く感じられましたが、背中に当たる彼女の掌の温度が皮膚から内部に温かく浸透して、そこだけぽっかりと温かく感じられます。

カメラがその辺にある、ということと温かくて気持ち良い、ということが一緒になって、自然と意識が集中します。

苦しく感じるときはリズミカルにさすってくれて、手の圧力が苦しさを軽くしてくれます。

不安な気持ちにぴったり寄り添うようにして、それにこたえるような手。

実に巧みな技です。

ナミダと鼻水とよだれで情けない姿をさらしながら、この人の言う通り素直に身をゆだねていれば、少しでも楽な方へと誘ってくれる、という気にさせてもらえるのでした。

そして終わった後に「お疲れさまでした。がんばりましたね」なんて言ってもらうと、子供に戻った気持ちでうれしくなるものです。

喉麻酔の時に感じる不安な気持ちから終わってほっとするまでの間、彼女が施してくれるケアの流れ。

こういうことは形にならないし、感じて終わったら忘れていくものだけれど、手を通して「ケアされた」という実感は後になっても体に

残ります。

そういう経験を仕事に戻ったときに患者さんに返していく。

こんな風に背中をさすってもらって楽になったなあという経験を。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

「君は何によって覚えられたいかね?」ードラッカーの言葉ー

大事な道具

昭和の男!という雰囲気を持つTさんは職人気質で頑固な方です。

一旦へそを曲げるとなかなか修正はできません。

「女子供のやるようなことは俺はやらん」と言ってイベントにも参加しませんでした。

お食事が徐々に喉を通らなくなって、食べたいけど食べられないという時に、たまたま七夕の会に車いすで来られたTさん。

「綿あめはいかがですか?」と手渡されて、一瞬きょとんとしましたが、何も言わずに受け取りました。

ぱくり。

ぱくり。

あら!おいしそうに食べてくださる!

「Tさん お味はいかがですか?」と尋ねたら

「懐かしいなあ」と小さな声でつぶやきました。

少し前までのTさんなら

「女子供の食べるもんなんかいらん」と突っ返されたでしょうけれども

ざらめの懐かしい味にふと幼かったころを思い出したのでしょうか。

口の中で溶けてしまうから「これだったら食べられる」と思ったのかな。

今年の七夕会では、この大事な綿あめ製造器が壊れていて、残念ながら綿あめがつくれませんでした。

去年酷使してしまったのが原因かも知れません。

私たちにとっては大事な道具。

新しく買ってもらいましょう。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

かき氷も人気があるんですよ。

鼻腔いっぱいにイチゴの香り

6月も後半となり花壇の花がとりどり咲いています。

4F屋上「ふれあいそらのガーデン」にもプランターの花や野菜がすくすくと伸びて、風に揺れているところです。

先日ちょうどボランティアさんが作業しているところに、お花好きの患者さんがやってきて、しばしの間、花談義で盛り上がりました。

また、別の日にはプランターで育てたいちごが赤くなってきたので、病棟に運んで鑑賞したり摘み取っていただきました。

ある方は、摘み取ったイチゴの新鮮な香りを鼻に吸い込んで、驚いたように目を真ん丸にし、それからにっこりして「こんなところでイチゴさんに会えるなんてね」と喜んでくださいました。

感染予防やアレルギーの問題で、最近は病院から生花が遠ざけられる傾向にありますが、当院では4Fのサンルームなどでこうして植物を育てています。

認知症の方が水やりをしに来てくださったり、リハビリの休憩中に眺めたり。

楽しみの少ない病院で、思い思いに過ごしてくださっている。

先日ネットでこんなデータを見つけました。

https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/flower2012.html

花のある環境は不安やストレスを和らげ、活気を取り戻す効果がある。

いうまでもなく癒し効果があるものです。

「イチゴさんに出会えた」とおっしゃった患者さんも、お顔が和んでいらっしゃった。

つかの間病気であることを忘れてくれたなら幸いです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

6/26(水)には病院前のイチゴ畑でイチゴ狩りをする予定です。

すいません、写真はご愛嬌。

できないと決めつけずに

Qさんは全身の筋肉が徐々に衰えていく病気にかかり、ベッドから降りることがない日々を送っています。

先日障がい者病棟で行ったイベント「手形でこいのぼりを作ろう」でベッドごとデイルームに連れ出されました。

このイベント、介護福祉士Sさんの発案です。

デイルームに集まって車いすで参加している方は、手に絵の具を塗られています。

赤や青に塗られた手形を大きな模造紙にてんでばらばらに押していて、これだけだと何ができるのかさっぱりわかりません。

でもみなさん目に微笑みをたたえて、何だか楽しそうです。

これだけ派手に手を汚す、というのは病院の生活では普通ないことで、皆さん何が起きるのかなというお顔をしていらっしゃいます。

私の横で田村先生が「手を汚すっていうのは脳にいい刺激になるんですよ」とつぶやいて行かれました。

小さな頃にした泥んこ遊びは、一度手が汚れてしまったら思い切りよく楽しむに限ります。

手形を押した後に師長さんから手相を見てもらい「生命線が長いですね~」と言われて実に楽しそうです。

そんな中、冒頭のQさんはベッド上でつまらないんじゃないかと声をかけると、震える指を動かして親指と人差し指で「OK」のサインを出してくれました。

ただそれだけのことですが、うれしかったんですと涙目になって師長さんが報告してくれました。

その後Qさんの手にも絵の具が塗られて、こいのぼりの絵にしっかり参加されたのだそうです。

私たち看護者は「患者さんにはできない」と一方的に決めつけて制限をかけたりすることがあります。

手指を使う場面を作らないで、先んじて介助してしまっていることもあると思います。

でも実は、患者さんはさまざまな力を持っている。

そのことをよくイベントで感じています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

喜び合える感性を育もう

主任昇格のお祝いをしました

先日、この春昇格した主任さん、異動してきた副主任さんたちとお祝いの会を開きました。

当院は看護師総数60名の、小ぢんまりした病院です。

4年前に私がここに着任したときは、各部署の責任者はいたけれども、その下の主任・副主任はほとんどいませんでした。

「これはやりがいがあるなあ」と思ったものです。

看護師の世界は終身雇用というよりは、興味のある分野で転職を繰り返す人が多く、女性が多いのでライフステージによって働き方や場所を変えざるを得ない人も多いです。

そんな中、次の世代の看護部長になるかも知れない人を育てるというのは責任のある、楽しい仕事です。

病院の近くにこんな穴場のレストランがありました!

病院の方向性ははっきりしているし、そこで貢献できる人かどうか、そこが一番のポイントです。

リーダーシップのタイプがどうのこうの、はあまり気にしない。

表現がはっきり明るく華やかなリーダーもいれば、静かに言葉を選ぶリーダーもいる。おっちょこちょいだけど患者さん思いで誠実なリーダーもいる。

いろんなタイプの人がいて、それぞれの考えを言える場があって、お互いに支えられたり影響されたり。

それでいいと思っています。

おしゃべりに夢中で写真はサラダだけ

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

一緒にご飯食べるのって大事だよね。

小さなサービスと新しい病院と

ただ今私どもは新築移転に向けて設計の話し合いをしているところです。設計士の方々と定期的に話し合い、段々設計図が出来てくるのはとても楽しいプロセスです。

設計士さんにも良いものを作りたいという意気込みがあり、専門的な視点を教えられます。

医療者側の視点ではわからない、一般の方の視点やこれからの病院のあり方についても既成概念ではないところをたびたび教えられています。

一方で私たちの使いやすさ・動きやすさに対するこだわりも伝えていくと、おや、これは医療で言うところの「説明と同意」「納得のいく意思決定支援」と一緒だなと思います。

なんにせよみんなが思いに蓋をしないように対話できることが大事だな~と思います。

設計図を見ながら、どんな風に患者さんがこの通路を通るのか、それに合わせて職員がどう動くのか、という運用の辺りは話が1番盛り上がるところです。

例えば現在の病院では、外来の診察を終えた方は、終わった印としてプリント入りのクリアファイルを会計に持っていく仕組みがあります。

ご高齢の患者さんの場合は、職員がクリアファイルをさっと会計に届けています。

なにせ狭い外来ですからちょっとかけ足するともう会計に着きますので。

患者さんは立ちあがるだけで「よっこらしょ」ですし、手荷物もあり、さらにファイルを持つのが大変でしょう。

職員が先に運んでおけば、患者さんが会計に歩いている間に計算が終わり、素早く会計が終了します。

これは当院で実践している小さなサービスの1つです。

しかし新病院では外来から会計までの動線が長くなるので、ファイルを運ぶために看護師が診察室を空にする事が多くなるのはどうだろうかという話になりました。

新病院では患者さんにご協力頂いたらどうだろうか、いやいやシステム上ファイルの持ち運びをなくすことは出来ないだろうか、やっぱりこの小さなサービスは大事なことだから、運ぶ通路を裏側でショートカット出来ないかという意見が出てきました。

私は面白いなあと思いながらこの経緯を見守っています。

今の人数で、患者さんへのサービスを低下させないために何が出来るか、とても大事な議論です。

こういう話、組織が大きくなるととかくセクショナリズムや、自部所の負担増を避けたいために、割と感情的になりやすいポイントです。

組織のトップが「ああしろこうしろ」というのもひとつですが、

「患者さんのために」

を見失わずに、しかも誰かが我慢するのではなく、納得して合意形成するとどんな着地点になるのか。

今はだまって見守っています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

今日から新年度。フレッシュな果実のようにいきましょう♫

医大生が看護体験に来ました!

今年も某医大の2年生が看護体験実習にいらっしゃいました。

年の頃は19歳か20歳。

数年前までは医師について見学していたのですが、チーム医療が叫ばれているこの頃、身近に一番接点があるのは看護師ということで、看護師の視点を体験してもらうというのが趣旨のようです。

私がその昔整形外科病棟の師長をしていた時のこと、研修医のオリエンテーション時にはリーダーナースにくっついてもらって、リーダーがいかにあらゆることにアンテナを張って患者さんの日常を守っているかを見てもらったり、足にギプスを巻き、松葉杖をついて日常を過ごす体験をしてもらったりしたなあと思い出します。

実習の終わりに学生さんから

「看護師さんの仕事が重労働だということがわかりました」

「詰め所にいる時間がもっと長いのかと思ったら、一人の患者さんから次つぎと回って結構長い時間ベッドサイドにいるんですね」

という感想をいただきました。

院長からは

「医療って、医者だけでは何もできない。MSW(社会福祉士)は患者さんや家族の話しをよく聴き取ってくれるから、僕たちは患者さんの背景がわかる。そして日常の患者さんのことを一番よくみているのは看護師だ。看護師の感性ってすごく大事で、将来doctorになった時に、治療計画の中に看護師から教えてもらったことを加味するといいよ」

というお話がありました。

私が目の前にいるから、ヨイショして言ったのではないと思います(^^ゞ

四十坊院長は普通の人が持っている暮らしの感覚や、人と人の対等性をとても大事にしている方なのです。

看護師含め職員の考えを尊重する姿勢が自然にできているので、ふだんから私たちはよく話し合うし、相互に助け合おうという気持ちになるのです。

車の両輪って言葉があるけど、バスの下にいっぱいタイヤがある感じでしょうか。

この信頼関係が、学生さんに伝わっているといいなと思います。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

今度は私が盛りすぎかな?

業務改善発表に行ってきます(^^)/

新年早々、うれしいニュースがありました。

内輪話で恐縮なのですが、昨年病棟で取り組んだ業務改善活動が優れているということで、法人の全国大会で発表するように、というお知らせが届きました。

全国にはグループ病院が70以上あり、各病院から一題ずつの業務改善報告が提出されました。

そこから法人本部で審査されて10演題に絞られ、当院のものが選ばれたのです。

取り組んだのは感染性ゴミの減量化です。

病院ではゴミの分別は大きく3つにわかれます。一つは紙などの可燃ゴミ、二つめは医療性のゴミ、たとえば注射薬を詰めるだけに使用した注射器とかアルコール綿など病院からしか出ないようなゴミ、そして三つめが血液や体液がついた医療性で感染の可能性のあるゴミです。

この3つめのゴミを感染性廃棄物といって、普通の可燃ゴミなどとは明確に分ける必要があるのです。容器も厚手の専用プラスチック容器で、専用シールが貼られています。ゴミ処理業者に出すときには蓋を閉めて中身がこぼれたりしないようにして出します。処理料金は一個あたり1000円以上かかります。

ゴミの分別には明確な決まりがありますが、忙しさに紛れてついふつうのゴミをポイっと感染性廃棄物の箱に入れてしまったり、ビニール袋に空気が入ったまま捨てたりすると、それだけで容器の嵩が増して、空気を捨てていることが結構あるのです。

これをもっとキチンとしようじゃないかと立ち上がったスタッフがいたのです。

まず現状を知ってもらうためにデータを取り、間違ったゴミは何かを明らかにし、写真を撮ってみんなに啓蒙しました。ビニールに入ったゴミは空気を抜いてコンパクトにまとめる作業を繰り返して、結果的にゴミはそれまでの半分に減りました。

金額にすると年間30万のコスト削減です。

その経過をまとめたものを院内で発表したところ、よい評価だったので、全国大会に提出することになりました。

ものすごくうれしく、誇らしい気持ちです。

関わった代表者3名と共に来月全国の発表会に出てまいります。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

こいつぁ春から縁起がいいわ????