病院の日常風景

不要不急のものごとの中に

北海道では一時コロナ感染が落ち着き傾向になりましたが、再び第2波が来ています。

私たちの病院でも、毎週コロナ対策のための会議を持ち、すでに定例化してきました。

マスクの在庫も少なくなり、現在はひとり10枚を1か月間自己管理してもらっています。

患者さんに直接対面しない部署の職員には、ボランティアさんの手作りマスクが配布され、口元の彩りがほほえましくもあります。

会議や食堂でもソーシャルディスタンスを考慮し、席の間隔をあけるようにし始めました。

これらが正しいかどうかはわかりませんが、今できる最善を尽くし患者さんと職員を守ろうと思っています。

「不要不急の」ということで、出張を伴う会議や研修会が軒並み中止となっています。

会議や研修のオンライン化は、むしろチャンスと思って積極的に切り替えていきたいと思います。

救急蘇生などの演習も動画に切り替えていけたら、とドクターから提案をいただきました。

朝礼も休止してからひと月以上経ちました。

形式的なものは減らしたいものの、研修生のあいさつや3分間スピーチというのは、その人を知る上で大切な時間でしたから、朝の始まりが物足りない感じです。

ボランティアさんが運営してくださるお茶会やイベントも休止しているので、賑わいが薄く静かな時が流れています。一方マスク作りや花壇の整備などはどんどん進化し続けています。

日常の挨拶やちょっとした雑談、家族の話、昨日のテレビの話題、そういう小さな営みが途絶えることによって、人々の心が分断されなければいいなと思います。

終息したときにあらゆる価値観・意識や行動がどんなふうに変化しているのか、自分なりに書き留めていきたいと思っています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

できること マスクしながら 声かけよ

花はいつもと変わらず

転職リアリティ・ショック

今年も新たに仲間を迎えました。

コロナウイルスの影響で入職時オリエンテーションの開催も迷いましたが、机の間隔や換気を十分に行って開くことにしました。

大学院を修了して戻ってきた梶原師長にもたくさん手伝ってもらい、いい段取りができたと思います

(自画自賛)。

いつもならオリエンテーションの終わりは茶話会を行って、対話の時間を大事にしているのですが、今年は各師長と入職者の自己紹介にとどめました。

時事ネタとして「コロナウイルスの影響で変わった私の生活」というテーマでも一言答えていただきました。

外飲みを自粛している人、お子さんとゆっくり関わってる人、お子さんがご飯の支度をしてくれている人などなど、人となりが垣間見える自己紹介でした。

私は看護管理者になって今年で8年目になります。

毎年退職者を見送り、新たに迎えるということを繰り返しています。

就職を希望される方には、病院見学に来られたときに理念である「ホスピスのこころを大切にする病院」のお話をしています。

自分としては熱をこめて語っているつもりですが、初日のオリエンテーションで総長や院長からも聞くことで「看護部長の言ってることは本当だった」という風に思ってもらえているようです(笑)。

前野総長はホスピスを始めた人ですし、院長もホスピスをやりたかった人なので、最後に来た私の説明にはなんの矛盾もありません。

ありがたいことに入職者がたった一人の時でも、院長たちは熱を込めて話してくれるのです。

こうして毎年、同じ志を持つ仲間が増えてうれしいです。

ボランティア・コーディネーターの鈴木さんを紹介

転職というのはエネルギーのいることです。

それまでの経験や仲間とのつながりを一旦終えて、一度ゼロにすることから始まります。病院に対し期待感いっぱいだったり、あるいは厳しさを覚悟していたり、さまざまでしょう。

リアリティ・ショックというのはどちらかというとネガティブな反応について言われることですが、いい意味でのショックも感じられるといいなと思っています。

私は5年前にこの病院に着任したときがまさにそうでした。

優秀なソーシャルワーカーの働きや、院内の誰もが親切だったこと、緩和ケアを見て感じたこと。

今でも新鮮に思い出すことができます。

外から来られた人の新鮮なまなざしで当院の不備不足を教えていただき、なおかつ「ここへきて良かった」と思ってもらえるように願っています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

春はいつもエネルギーに満ちている。

あたりまえのことを粛々と

北海道では鈴木知事が国よりも早く小中校の休校を宣言し、外出の自粛という緊急事態宣言を出しました。

小学校が休校になるということは、低学年のお子さんを育てている親御さんにとっては大きな問題です。

子供を預けることができないと、安心して働くことができません。

何もしないと何が起こるか。

患者さんへのケアの質量に直結します。

帯広の病院では、看護師が多数休まざるを得ないため、外来の一部診療停止という事態が生じていると聞きました。

当院でも働くお母さんが多いため、どうするべきか悩みましたが、診療体制を維持継続するために、保育所で低学年児童の学童保育を拡大することにしました。

保育所の限られたスペースにお子さんを集めることには大きなリスクが伴います。

身内に預けられる人がいるときには協力してもらっていますが、支援を得られる職員の方が少ないのです。

コロナウイルスというのは今の時点で検査も容易ではなく、治療薬もわからず、連日情報のパンデミックともいうべき状態が起きていて、人々の不安を増大させています。

しかし、コロナウイルスという存在が例外的なのであって、インフルエンザでも対応は同じと考えれば、リスクをできるだけ最小限にして行動するしかないと考えます。

うがいして手洗いして掃除して、ちゃんとしたご飯を食べる。熱があったら休む。

日々その当たり前のことの繰り返しです。

今、病院の機能は保育士さんの双肩にかかっているといって過言ではありません。2018年の地震のときにも臨機応変な対応をしていただきましたが、ここが病院の要です。

落ち着くまで子供たちを守り、みんなが元気で働けるように支援しようと思います。

ボランティアさんの手作りマスク

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

普段から地域のコミュニティの力を蓄えて支えあえる関係性が必要だね。

「寄り添う」研修のこと つづき

先週の続き・・・

冊子の次の問いは「あなたが思う『寄り添う』とはどのようなものですか?」と続きます。

ここにもたくさんの回答が寄せられました。

・その人の悩みや苦痛を理解しようとすること

・その人をわかろうとしながら傍にいること

・そばにいて安心できる存在になること

・この時間を一緒に共有したいと思う人と共有すること、相手が「寄り添ってもらえた」と実感できれば、どんな行動も「寄り添う」なのではないかと思う。しかし、看護の「寄り添う」ということはどのようなことだろうと、日々疑問だ

・相手を理解すること、相手の立場に立つということ、その方の心に関心を持って関わること

・心の声に耳を傾け、常に向き合っていること。言葉に出さなくてもボディー・タッチや目を合わせることだけでも寄り添っていると考えます

などなど、66もの回答が寄せられていました。

それから次の問いは「スタッフが患者さん、ご家族に『寄り添っていた』場面を見かけたことはありませんか?その場面を教えてください」で、58の回答が寄せられていました。

・スタッフが姿勢を低くして患者さんやご家族と目線を合わせて話している場面

・ケアワーカーさんがいつも笑顔で声かけしてくれたことにより、怒り口調だった患者さんがそのワーカーさんの顔を見ただけで笑顔で話しだしてくれた時に、常に寄り添ってくれていたんだと感じた

・ご家族の面会時には必ずお声がけをし、患者さんの近況報告をしていた

・クラーク(看護事務)さんが認知症の患者さんのそばに座り、仕事をしていてくれる。いつもありがとう。

・ご家族が病状説明を受けたあと、涙をこらえきれずそこに寄り添って過ごしている看護師。本人の気持ちのつらさを話される時、マッサージしながら寄り添い傾聴する看護師。

・ご家族が詰め所前を通られたとき、師長が話しかけているのをみます。患者さんの様子やご家族を気遣う優しい声かけは嬉しいことだと思う。日ごろスタッフは多忙でゆっくりお話をする時間がない中、師長が見てくれている。

全文お見せできないのが残念ですが、一文ずつそれぞれのストーリーがあることと、こうありたいという思いや、仲間を応援しリスペクトしていることが伝わってきます。

ひとりひとりが「寄り添う」ことを考えた1年でした。

現場で日々の小さなケアを積み上げてくれた師長たち、そしてスタッフに感謝の気持ちでいっぱいです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

こういう話をもっともっとしたいね。

あなたが今年患者さん、ご家族に「寄り添えた」と思うエピソードを教えてください

今年度看護部のテーマである「寄り添うこころ」。

この研修会が先月末に行われました。

事前に表題にあるような質問をいくつか看護職員に投げかけ、提出してもらったものを教育委員が冊子にまとめてくれました。

患者さんに寄り添うということはどういうことか。

物理的に寄り添うということ、その人を想い心で寄り添うこと、誰かに寄り添っている仲間の姿を見たとき、いい仕事してるね、って仲間を応援すること、そっと手を握ること背中をさすること、そんなことを意識する一年であってほしいと考えていました。

少しその中から抜粋してご紹介します。

*お看取りの直前で、ご家族が見守っているときに今の患者さんの状態、これから起こるであろうこと、今までの思い出話をしながら過ごしてもらった。当時は「寄り添えた」とは思っていなかったが、後日ご家族が病院にいらしたときに「お会いしたかった」と言っていただき、ご家族に寄り添えていたのかなと思うことができた。

*救急車で来院した患者さん。痛みが続き薬を使用したが効果が乏しく、入院まで体をさすっていたこと。

*ずっと怒っている患者さんが転院してきた。なかなか心を開いてくれなかったが常に笑顔で接することと、めげずに話しかけ、昔の仕事やその方の思い出話をいろいろ引き出していった。最後には冗談も言って一緒に笑いあい、会いに行けばいつも笑ってくれるようになった。

*「ひとりは寂しい」とおっしゃった患者さんのところに、なるべく行くようにしていた。目を開けたときに私を見て、笑ってくれることがあったり、手を握り返してくれることがあった。

*笑顔のない患者さんが、自分の一言で笑ってくれた時に、少しは自分が役に立てたのかなと思ったことがあるが、「寄り添えた」という風にはなかなか感じがたい。

*慣れない環境に戸惑っている患者さんに付き添って、状況を説明したり心配はいらないことを伝え安心できるようにかかわった。

*「寄り添う」という概念がわかりませんが、入院したばかりで不安を抱えた患者さんに対し、少しでもその気持ちを受け止めるため、ゆっくり話を聴いて他のスタッフとも共有した。必ずしも成功とはいえないが、その時患者さんの立場に立って一生懸命寄り添ったつもりだった。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

ここ大事なんで、来週も続きます。

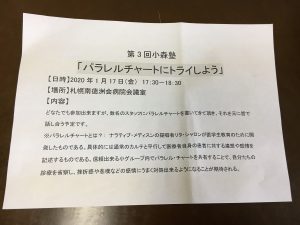

心の蓋を開けるパラレルチャート

医療者だから一般の人よりはずっと「死」を見てきてはいるのだけど、自分の家族のこととなるとうまくできなかったりするものだ。

父を亡くして10年近くになる。

いろいろな後悔が今もある。

患者さんを見る時に父と重ね合わせてみることもあるが、そういう話は誰ともしたことがない。

感傷的で感情的なものごとだから、仕事上では蓋をしている。

それが医療者としてのひとつの切り替えスイッチなのだが・・。

NPO法人ホスピスのこころ研究所では、昨年から小森康永先生に数回お越しいただき、今回も講演前日に院内勉強会を開いていただいた。

今回のテーマは「パラレルチャート」という聞きなれないものである。

パラレルチャートとは、ナラティブ・メディスンの提唱者リタ・シャロンが医学生教育のために開発したものである。カルテに書くこととは別に医療者自身の患者に対する連想や感情を記述し、それを信頼できるグループ内で共有することで、自分たちの診療を省察し、自分たちの挫折感や悲嘆などの感情にうまく対処できるようになることが期待される、とある。※1

医師・看護師・ソーシャルワーカー・理学療法士らが事前に心に残る患者さんや出来事について振り返り、それぞれに文章を書いてきた。

それを順番に朗読し、みんなで聴きあい、小森先生や参加者がそれぞれにコメントや質問をして深めていった。

普段の仕事でも私たちは結構対話している方だと思うが、ここまで深く患者さんやご家族に対する自分の思いを書いたり話したりすることはない。

発表者は朗読するうちに感情が溢れたり、それを聴いている方も共感の涙を流したりして、会場の空気がアツくなった。

普段の仕事では見られない別の側面を発見して、その人に急に親近感が湧いたりもする。

「何を言ってもいいんだよ」という場でなければこんな風には話せない。

聴いていると、自分がかかわった患者さんの事や亡くなった父のことを想いだし、自分も書いてみたいという気持ちになる。

あの場にいてそう感じた人は多いのではないかと思う。

自分と他者の体験の間で揺れながら振り返る、というのが心地よい。

小森先生も「まず書く、ということが大事なんです。しばらくして読んでまた書く。自分の中の変化を見ることができる」とおっしゃっていた。

会が終わったあと、みんないつまでも名残惜しくしゃべったり泣いたりハグしていた。

いい光景だったな。

※1 小森康永先生の「ナラティブ・オンコロジーをやってみた」:N:ナラティヴとケア 第5号 2014年1月から一部引用しました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

感性・・鍛えないとね。

We wish your Merry Christmas!

「今日はこれからサンタクロースになるんです」

先週の水曜日、会議が終わると病棟の副主任さんがこう言って急いで帰っていった。

「どれどれ何をするの? 」とばかり、追いかける私です。

赤い衣装を身につけた副主任さんを中心に、看護師たちが赤い帽子をかぶって病棟の廊下を練り歩いています。

クリスマスカードを手に持ち、病室をひとつひとつ訪問しては患者さんにカードを渡して一緒に写真を撮っていました。

ボランティアさんが「ホットコーヒーか冷たいカルピスはいかがですか?」と尋ねています。

コーヒーメーカーで落とした、本格コーヒーの方が人気がありました。

別なお部屋ではベッドサイドで看護師が絵本を朗読していました。

同じお部屋の人にも聞こえるように、ベッドを中心に寄せてありました。

クリスマスカードのプレゼントは、ずいぶん前から行われていたようです。

届いたカードにボランティアさんがシールやリボンで装飾をつけて、各部署に配布されます。

部署では看護師たちが患者さんひとりひとりにメッセージを書いて、届けられます。

12月20日の夜にはキャロリング(caroling)も行われました。

キャロリングとは、クリスマス・イブの日に教会に集まった子供たちが家々を回ってクリスマス・キャロルを歌う慣習のことを言います。

当院では当日参加できる職員やボランティアを募集します。

今年も職員が聖歌隊となり、病室の前でクリスマスソングを数曲歌いました。

こちらも前野先生がマエストロとして毎年行っている、恒例の行事です。

カードを渡したり歌を歌っていると、患者さんからも愛を感じ、共にハッピーな気持ちになるものです。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

すべての方に祝福を。

もうすぐクリスマス

早いものでもう師走も半ば。

大きめのイベントが一つまたひとつと終わり、なんとなくほっとして一息ついています。

年末に向けて、あとはクリスマス会が残るのみとなりました。

ホスピスではクリスマスパーティの計画が着々と進んでおります。

昨年は北海道地震があってその影響が今年にも続いておりましたが、月日の経つのは早いですね。

いろんなイベントを終えるたびに一息ついて、振り返れば着実に前進しているなという風に思います。

それもよいスタッフがいてくれるから。

おかげさまです。

感謝の気持ちをちゃんと返していかないと、と思っています。

いろんなことがもう、当たり前になってしまっています。

院内の飾りつけや、外の方へのおもてなし。

当たり前になると感動・感激・感謝が薄れてしまう。

みなさん普通の仕事プラスアルファでされている。

「それは私の仕事ですか?」などという人はいません。

小さな病院だから?

それもありますね。

でもそれだけじゃないです。

当たり前と思っちゃいけません。

来年は移転前最後の年となります。

いろいろ、いろいろ、考えています。

もう少ししたらそのひとつ、病院のロゴができる予定です。

私たちのホスピスマインドを表したものを製作中。

お楽しみに。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

まだまだ来週も続きますよ(^^)/

ようこそ、聞き書き部へ

聞き書き部という部活動を立ち上げました。

2~3か月に一回集まる、というゆる~い活動です。

私が「聞き書き」というものに興味を持ったのは約20年位前のこと。

ある方の勧めで山崎朋子さんの「サンダカン八番娼館」という本を読んだのがきっかけです。

第一次大戦中貧困のために売春婦として海外に売られ、戦後故郷に戻ったものの苦難の一生を終えた「からゆきさん」のお話です。

山崎朋子さんは「からゆきさん」のところに赴き、お願いしてお話を聴かせてもらいました。

信頼関係を築き、しばらく一緒に住まわせてもらって、どんな体験をしたのかどんな暮らしぶりなのかを聞き書きした本です。

天草という土地や農村の貧しい暮らしなどが伝わってきて、庶民の苦難の歴史に衝撃を受けました。

さて医療者という職業は、仕事上患者さんやご家族からその人の人生を聴かせてもらえる職業で、さまざまなストーリーを知ることができます。

家族には照れくさくて言えないようなことも医療者には言えたりしますし、若いころの武勇伝などが語られることもあります。

そんな言葉を紙に残しておけたらいいなあという気持ちがずっと前からあって、でもなかなか行動に移すことまで至りませんでした。

札幌で聞き書きの「いとしい会」を主宰しておられる森旬平さんとご縁を得て、講義を聞きに行ってきました。森さんは全国に聞き書きを広めようとしておられる小田豊二さんの愛弟子で、聞き書きの始め方をわかりやすく講義していました。

病院の職員やボランティアさんの中に、こういうことに関心がありそうな人の顔が浮かび、図々しくも院内で講義をお願いしてみましたら、森さん即決OKをくださいました。

そんなことから部活として会を始めたのです。

初回は私を含めて9人の参加がありました。小さく始めて楽しみながら、ゆるく長く続けたいと思っています。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

どんなものができるかな~♬

地震から1年・・災害訓練をしました

北海道胆振東部地震からはや1年が経ちました。

あの時の教訓から私たちも防災マニュアルを作り直し、防災グッズなども用意しました。

結構マジメに会議で話し合っております。

防災って想像し出すととめどもなく困難なイメージが湧いてきます。

どんな状況であろうとも「その場でどう行動できるか」を問われるものですね。

それで私たちはマニュアルを覚えないことにしました。

マニュアルを覚えてその通りに行動出来ることを目指すと大変でやりたくなくなります。それよりも、初動1時間にやるべき事に集中したアクションカードを作成して、夜間想定のシナリオを作り、カード通りに行動しようと考えたのです。

誰しもそんな状況になったら、冷静に対処できる自信などありません。

カードに書いてある通りに動いていれば、そのうち仲間が助けに来てくれる。

というわけで、先日地震後初めての防災訓練をしました。

年に一度の計画停電とセットでやったので、午後1時からすべての電気製品の電源コンセントを抜いて、患者・家族・職員・建物の被害状況を本部(医事課)に報告し、紙カルテを使うというところまでを実際にやってみました。

頭で作ったものを実際行動してみると、いろんなことがわかりました。

例えば防災グッズのケースに入っているランタンなどは、あらかじめ電池を入れて動作確認してないと緊急時は動けなくなるとか、ヘルメットがすぐ取れないとか、状況報告は電話か直接持参か迷う、というようなことです。

これらはちょっとしたことなんですが、結構大事な気づきでした。

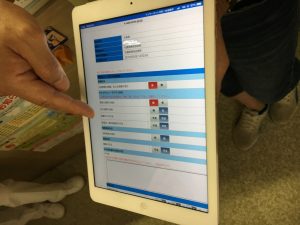

それからEMIS(広域災害医療支援システム)のログインと入力方法の確認も実際にみんなで共有してみました。去年は副院長がこれに登録してくれていたおかげで、とても助けられました。

そんなことで、地震後初の試みは無事終了しました。

その数日後、東日本大震災で被災された佐藤敏郎さんのお話を聞く機会がありました。佐藤さんは当時女川町で中学校の先生をしてらして、大川小学校に通っていた娘さんを亡くされるという、大変お辛い経験をされました。

現在は「小さな命の意味を考える会」代表として講演活動や、スマートサプライプロジェクトという団体を運営し、必要としている人に必要な支援が速やかに届く活動をされています。

その佐藤さんが防災についてこんな風にお話しされました。

防災とは、結論がハッピーエンドで終わること。

経験したことのない揺れに対しては、「そこまでしなくても」ではなく「念のため」の行動をすること。

私もこの2つのことを胸に刻んで忘れないで行こうと思います。

スマートサプライプロジェクトについてはこちらをご覧ください。

現在、千葉の台風被害を受けた方の支援も行なっています。

http://sspj.jp/smartsupply/

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

被災された方に、一日も早く日常が戻りますように。