病院の日常風景

いもほりCafé、オープンしました。

だんだんと陽が短くなってきましたね。

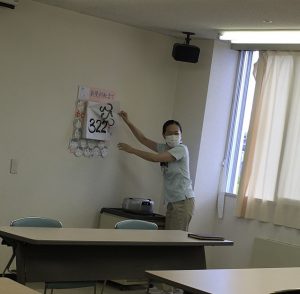

院長が毎朝めくる、移転までのカウントダウンカレンダーも300日を切った途端、急に日にちが過ぎるのが早くなった気がします。

そんな中今年も芋ほりをやりました。今年は密にならないように病棟ごとに時間を決め、3人くらいずつ降りてきてはおいもを掘って、じゃがバターと飲み物で2時間限りの野外Caféをしました。

数名のボランティアさんにもフェイスシールドをつけてもらって、お手伝いいただきましたよ。

実は畑のおいもはあらかじめ掘り起こしています。

手の力が弱くなった方でも拾い出しやすい様に、熊手を入れたら触れる位のところに埋めなおしています。

今年はベッドごと降りてこられた方も何人かいました。

職員が掘ったおいもを患者さんの手に載せて、土のにおいを嗅ぐ。

頬をなでる風を感じるだけでも、いい気持ち。

今年入職した職員が「いいですねえ。こういうことするなんて。患者さんがうれしそうです」と目を細めて言いました。

来年は移転を控えているので、いちごを沢山植えて、盛大にいちご狩りをする予定です。

新しい病院では、もっともっといろんなことができるといいなあ。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

クラークUさんの作るチラシがどんどんレベルアップしています。

ヘルメット

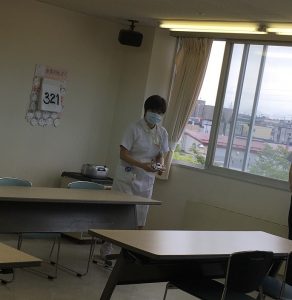

9月6日は防災訓練の日。

2年前の北海道胆振東部地震の後、私たちの防災訓練に対する意識はずいぶん変化しました。

正直に言うと以前は形骸化していたのですが、ブラックアウトをみんなで経験したおかげで、形式的な訓練は意味がないと思えたのが大きかったと思います。

せっかく訓練するなら、意味のあるものにしよう。

ということで今年のシナリオは地震発生→停電→火災発生→消火訓練までを含む超大作となりました。

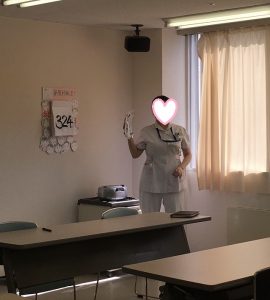

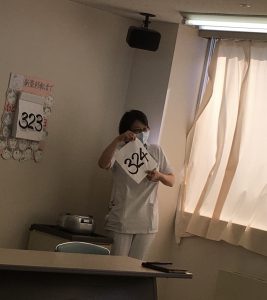

災害本部立ち上げから、近隣住民が病院に駆け込みトリアージするところまでを、看護部の防災隊長と副隊長が考えてくれて、自然と気持ちがこもります。

訓練が始まり、停電になったところで私は1Fの災害本部に降りていきました。

明りのないフロントを見て、2年前の真っ暗な病院を思い出し身が縮む思いが蘇ってきました。

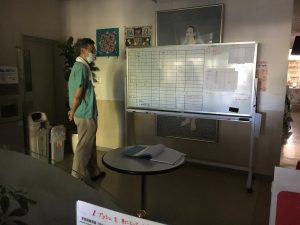

壁には災害情報をまとめるホワイトボードが用意されていて、病棟からヘルメットをかぶった看護師たちが次々降りてきて、患者や建物の状況を報告しました。

あら?ヘルメットをかぶってない看護師もいる。

尋ねると「まだ買ってもらってませ~ん」あらら、そうだったのね。

病棟ナースからは「部長、このヘルメット、髪の毛をお団子にしている人にはツライです。お団子のところで止まってそれ以上かぶれないから、頭にフィットしなくてぐらぐらするんです」

そっか、女子で髪の長い人は後ろで縛ってるか、お団子にしているからヘルメットがしっくりこない。そうすると頭の安全も守れないし、ぐらぐらするヘルメットだと頭が気になって作業に集中できないね。

帰宅してネットで調べてみると、女子用のヘルメットというものがあるんですね。建設業界にも女子が進出しているので、やっぱりこういうものは商品化されているんだ。

女子の1/3は髪を縛っているというデータを元に、縛った部分にヘルメットがあたらないように曲線をつけているとか。

「まだ買ってもらってない」部署がいくつかあるのが逆に幸いしました。

今度は女子用を買ってもらって、看護部は女子用を多めに備えよう。

訓練とはちょっと関係ないけど、そんなことを考えました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

来年は新病院のシナリオを考えなきゃ!ふ~~~

穏やかな一週間

8月某日

朝7:30の歩き回り。

ホスピスのガーデナー(植物を育てるのが上手な看護師)が夜勤明けの朝を迎えていました。彼女が育てた鉢のうち、一度すくすくと伸びてきたのに、一気に葉が落ちてしまったアボカドがありました。茎が50センチほど残って、誰の目にも「ああ、残念だったね」という姿だったのですが、ガーデナーはあきらめません。

「茎がしっかりしているので気長に待つことにします。見守っていてください」という札を下げてそのまま窓辺に置いてありました。

そうしたら本当に見事に再生して、今では大きな葉をつけています。

信じて待つ、ってこのことだなあと教わりました。

8月某日

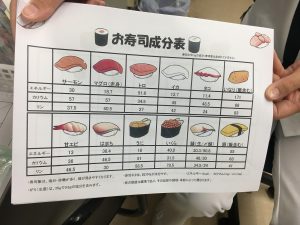

透析室へ行くと、おいしそうなお寿司のイラストが目に飛び込んできました。

透析患者さんは水分や塩分やカリウムなどいろいろ気を付けないとならないのですが、お寿司をすこしだけ食べたいというのも人情。それでお寿司一つがどんな成分なのか、ネタごとに調べたものを一覧表にしたのだとか。ごくろうさま。

他に果物編もあるそうです。

役立ててくれたらいいね。

8月某日

「部長。ご家族からいただいたお手紙です。コピーしておきましたので、お時間ある時読んでください」

私はこういうことされるとうれしいんだな。

親御さんへの深い愛情が伝わる、しかも私たちへのねぎらいや新病院への期待がつづられた温かい文章に、ついほろり。

「見せてくれてありがとう、素晴らしいご家族さんとの関係性だったね」とお礼を言うと

「あのご家族さんは、私たちと間違いなく“チーム”でした。一緒にこの数年やってきた、という気持ちがします」という師長さんの言葉に胸がアツくなる。

8月某日

院長のいない一週間は、カウントダウンカレンダーを看護部で破かせていただきました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

この平和な日々に感謝。あ、院長がいなかったから穏やか、という意味ではありませんよ。念のため。

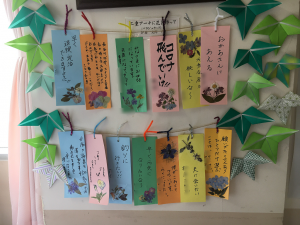

盆踊りの出前

今年のお盆はどんな風に過ごされましたか?

開け放した窓から風に乗って流れて来る「こども盆踊り」の歌が今年は聞こえなくて、ただ夏が過ぎていく、そんな感じでしたね。

私も敢えてお盆のお墓参りは避けて、家で花やお供物を並べて心で故人を迎えました。

8月12日には3F病棟で盆踊りが行われると聞き、一体どうやってやるのかと見に行きましたら、法被に短パン姿のナース・補助者たちが各病室を盆踊りして歩いていました。

ワゴンを紅白の垂れ幕で包み、手作りの太鼓を載せて、ラジカセから盆踊りの歌が流れています。

ベッドサイドまで近づいて踊り、患者さんに声をかけていました。

びっくりして目を真ん丸にして驚く人、くすっと笑う人、感激して泣く人。

ナースたちは照れながらも真剣です。

途中、古いラジカセが何度も止まってしまい、コンコンと叩いては音が流れるのを繰り返して大笑いです。終わった後はみんないい顔をしていました。

コロナ前とコロナ後とではスタイルが変わりました。

「こうであらねば」と思うことから脱却して、新しさを創造すればいいんです。

私もスタッフから教わりました。

今週もこのブログに来ていただきありがとうございます。

季節の行事を大事にするっていいことだよね。

連休は、幸せについて考えてみました

4連休が終わりましたが皆さまいかがお過ごしでしたか?

私はstay homeで読書や映画、料理をしてのんびりさせていただきました。

このところ「幸せ」について考えています。

人は何のために生きるのか。

幸せに生きるってどういうことか。

幸せな働き方ってなんだろうか。

幸せの尺度って・・。

考えることが多くなりました。

ある程度のお金は必要だけれど、お金がたくさんあれば幸せとは限らない。

成果(利益)を追求して心を失うよりも、今自分の身近にいる人や物事に丁寧に関わっていくことの大事さ。

リモートでの仕事がうまくいっている企業は、東京にこだわらなくなってきました。

都会を離れても仕事が成立するなら、空気のいい場所で土をいじりながら暮らしたい、とか。

家にいる時間が長くなったので、家族との対話が多くなったとか。

幸せって実は身の回りの小さなことだったりする。

それに気づいて人が行動し始めている、そんな気がします。

7月からボランティアさんが手作りしてくれた、カウントダウン・カレンダーを使用しています。

毎日朝礼で院長が一枚破るのがすでに習わしとなり、職員がその姿を注目しています。

朝礼は月曜から金曜までなので、土日の分は月曜日の朝に破るのですが、院長は2枚まとめて破るのではなく、一枚、そして一枚と丁寧に破ります。

破ったものも丁寧に折りたたんでポケットに入れ、医局まで持って行きます。

作ってくれた人の一枚一枚に対する思いを大切にする、そういう気持ちが表れているなと思います。

なにげなく見えても、職員の心のひだに確実にしみ込んでいると感じます。

尊敬と信頼はこういう小さなことから培われていくものですね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

またまた身内びいきですみません!

疲労する脳

この数か月間というもの、オンラインでの会議や勉強会などが増えました。

移動時間のロスや感染リスクを避ける意味においてはとてもいいなあと思っていました。

自宅で夕食後に講義を受けたり、対話したりしたあとすぐに寝られるのですからこんな楽なことはないなあと。

ただ、どうも疲れる。

体が疲れるというよりは脳が疲れる、そんな風に思います。

これは単純に加齢によるものかと考えていたところですが、

ネットで知ったにわか知識によると、人と話をするときには目と目が合うことで「わかってもらった」という承認欲求が満たされ、脳が報酬をもらったと感じるのだそうです。

オンラインでは自分も含めてみんな正面を向いているけれども、誰とも目が合ったという風には感じられないのですね。

常に脳が報酬を求めてさまようのでしょう。

だから疲れるのか・・。納得しました。

病院における面会も、感染リスクを減らす目的で禁止されているところが多くあります。

当院も一定の制限はあり、遠方の方にはLINE面会をお取次ぎしています。

実際の面会であれば、発した言葉の意味や声音、表情とかを五感で感じ取ることができます。

返事はなくても沈黙の中でお互いがわかりあえる時を過ごすことができますね。

LINEは顔が見えても、そこにまとう空気感が伝わりづらいですし、一言言葉を発したらなにか言葉で返さなければならないという感じが伴います。

そこが機械を通すから自然ではなくなる所以です。

リスクを最小限にしながら、人と人の絆を大事にする。

オンラインもうまく利用しつつ、これからも模索していくしかありません。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

脳を休めるには寝るのが一番ですね。そして美しいものを見ましょう。

カウントダウン

当院では現在、新築移転のプロジェクトが進んでいます。

毎週建設会社の方が送ってくださる写真はどんどん形が変化して、建物らしくなっています。

私は月に1度現場を訪れるのですがそのたびに現場のきれいなこと(整理整頓という意味)と、はたらく車のプロフェッショナルな動きに見とれています。

詳しくは当ホームページの新築移転BLOGをご覧ください。↓

https://sapporominami.com/new_blog/

職員ひとりひとりにも、きっと移転に向けた思いがあると思います。

先月ボランティアさんがカウントダウン・カレンダーを作ってくれました。

移転オープンの日はまだ正式には決められませんが、一応7月1日とするともう1年を切っております。

365をスタートとして、毎日一枚ずつ日めくり式に破っていくという、シンプルなものです。

カレンダーの周りには職員の顔らしきイラストが描かれて、みんなでこの1年をワクワクしながら楽しむ雰囲気が感じられます。

看護部では移転後に緩和ケア病棟がふたつになるので、志望者を中心に院内留学ということを始めました。

緩和ケアを直接現場で学んでもらっているところです。

ここにも新鮮な驚きや感動があり、来年に向けてのワクワクが始まっています。

師長さんたちには、移転後に使う備品類の購入リストや配置について考えてもらっているところです。

これはち密で大変な作業ですが、新居の家具を考えるような楽しい時間です。

新しいきれいな病院で働くワクワクをみんなで味わうために、図面ごとの責任者を設けています。

「ここについては〇〇さんが一番詳しい」という人を作って、みんなが脳内イメージを作りながら、移転後にスムーズに動けるようにしたいと思っています。

日めくりカレンダーを破るのは院長にお願いしました。

毎朝の朝礼で、一枚めくるたびに新居が近づいてきます。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

ぜひご一緒に、夢をお楽しみいただければ、うれしいです!

禍だけじゃない、コロナによる進化

緊急事態宣言が解除されていよいよ6月1日から社会生活が再開されます。

新型コロナでひとつ良かったなと思うことに、会議や研修のオンライン化があります。

当院では年に24回以上の職員向け研修会を開いておりました。

それらは仕事が終わってから17時以降に開かれていました。

医療安全や感染管理の研修は職員全員が出席しなければならないので、150人の職員のうち50名くらいが当日参加します。

残りの100名は、後日3日間にわたって開かれるビデオ補習に参加して、ようやく100%出席を保っていました。

総務課にはこれまでのご苦労に感謝です。

これを機に準備中だったe-ラーニングを一気に推し進めました。

病院のホームページに職員専用ボタンが置かれ、ログインすると講座を受講でき、出欠も確認できるようになりました。

それと先月から会議アプリzoomを使って、病院とクリニックの会議を開いています。

クリニックまでは直線距離でも約10㌔ほど離れていますので、移動時間がなくて大変便利です。

時間短縮・ガソリン節約で、お互いの顔を見ることができていいものです。

そしてさらにステップアップして大学教授の特別講演会を開きました。

先生はご自分の大学にいたままで、講義してくださいます。

講義室では後ろに座るとスライドがよく見えない、ということがありますがその心配もありません。

その日お休みだった職員が、自宅でzoomから参加してくれました。

画面にお子さんの姿がちょっと映ったりしてほほえましいです。

年度初めの「全体集会」も、今年はzoomで開きました。

これは前野総長・四十坊院長・クリニックの藤原院長が昨年を振り返り、今年度の目標を発表する場でして、ここには講義室参加が25名くらい、zoom参加は24名でした。

無論すべてが録画されて、先のe-ラーニングとして受講することができます。

コロナがなかったら、おそらくここまで来るのに1年以上かかったでしょうが、方法は目的と状況によって変わる。

この流れは制限が解除されても元には戻らないでしょう。

もちろん、顔と顔を合わせてのリアル会合も徐々に復活するでしょうが、会場を借りなくてもいい、人が移動しなくても時間さえ合わせればいい。

自宅で楽にしながら必要な学びを得られるというのは、とてもよいなあと思っています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

いろいろな側面から、考えてみようと思います。

名もなきケア

お昼ご飯を終えて自室に戻る階段を登っていたら、ソーシャルワーカーさんが手にいっぱいのティッシュを持って歩いていました。

スーパーで売っているような、5箱パックの塊を、3~4個抱えて病棟の入り口を四苦八苦して通ろうとしています。

「どうしたの?そんなに持って」と声をかけると

「〇〇さんのを買ってきました。よく痰が出る方なので。売店でも買えるんですが、1個ずつだと割高になるから・・・」と言いながら病室へと消えていきました。

少し説明すると、〇〇さんは入院患者さんで、ティッシュのような身の回り品を買ってきてくださる方が身近にいらっしゃらないのです。そのような場合、通常ですと院内にある売店で購入していただくのですが、この方に関しては、担当ソーシャルワーカーが経済状態や普段どのくらい使われるのかを考えて、時折まとめ買いに出向いていたというわけです。

誰がやってもいいんだけど、誰もやらないようなこと。

でも療養生活を続けていくのに必要なこと。

最近話題の「名もなき家事」という本、ご存じでしょうか。

家事の中にも「掃除・洗濯・調理」などに分類されないような、小さなものごとがあります。

例えばトイレットペーパーが切れて新しいものを付け替えるとか、コショウの瓶が空になって、詰め替え用を入れるとか、タッパーの相方をそろえておくとか。

日常生活を営むと言うのはいわば名もなき家事の積み重ねで、家庭の主婦が倒れたときに家族があたふたするのは、この名もなき家事に改めて気づくからなんですね。

こうした小さいけれども大切な家事を、気づいて言語化していくのが面白いと評判になり、SNSでも投稿されてて「なるほど~!」と思います。

冒頭のソーシャルワーカーさんの行動も、いわば「名もなきケア」とでも言いましょうか。

「ティッシュがなかったらお困りでしょう。そしてできれば安く買えた方がいいですよね」

という、私心のない利他性と言ったらいいのか、いずれにしてもこの行為のおかげで看護師もまた、助けられていたことに気づいたのです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

気が利く人ってのは、名もなき・・の引き出しをいっぱい持っている人だな。

人間は一度にひとつのことしか考えられない

コロナウイルスの対応・・どの病院も介護施設も今は手探りで更新しています。

看護管理者としては怖がってばかりもいられません。

私自身は今、急ぎではないことでも、できる仕事はできるうちにさっさとやってしまおうと考えてしまいます。

何かしていないと気持ちが落ち込む、というのは震災後と似ているかも知れません。

自分でも注意して休息と睡眠、家でできる気晴らしに意識をふりむけているところです。

さてそんな中ですが、来年新築移転をする当院。

実は4月から本格的に工事が始まりました。

建築資材が入ってこないのでは、とか工事の方が休業するのではといった心配をよそに、予定通り粛々と進んでおります。

先日現場での会議がありまして総長たちと一緒に出掛けてきました。

敷地はぐるりと壁で囲まれ、大きなショベルカーで土を掘り返し、セメントの機械が設置されていました。濃い色の土の形状が頭の中にある図面と照合され「あの辺は健診センター、あそこは正面玄関になるところ」と勝手に脳内イメージが立ち上がります。

コロナ前に計画していた楽しみごとが、自分の中で一旦ストップされ忘れかけていました。

先日「人間は一度に一つのことしか考えられない」と糸井重里さんのコラムで読みました。

なるほど今緊急で重要なものごとがあって、しかも毎日更新しているから、それ以上のキャパがない。

これから内装のことなど、どんどん楽しい決め事が増えていく予定です。

院内の掲示板やホームページでは最新ニュースを更新することになっていますのでどうぞそちらもご覧ください。

現場を見るのは束の間、よい気分転換になりました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

あれもこれもと詰め込むのは貧乏性でして。