お知らせ

カンフォータブル・ケアは認知症緩和ケアだ

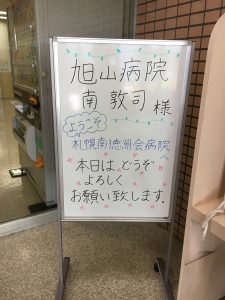

6月16日に今年度2回目の「カンフォータブル・ケア」の研修が終わりました。

昨年9月に病棟師長の発案で、お招きした南敦司さんの講義を聴いて、かなり衝撃を受けた私たちは、「ぜひこれは看護職員全員に聴いてもらいたい」と考えました。

それで今年度は2回、同じ研修をしてくださいと頼んで実現したのです。

院内の全職員や向いの関連施設、ボランティアさんにも呼びかけました。

私はこれで2回目の受講ですが、少し気持ちが薄れてた自分を反省したのと、前回聞いたのとはまた違う気づきが生まれました。

たとえば

「目線を合わせる」というところ。

昨年9月に講義を聴いて、私が日頃一番意識して行動していたのはここです。

病棟をラウンドするときに、デイルームに患者さんがいらっしゃると必ず声をかけることにしています。

「おはようございます。今日はいいお天気ですね」

「昨夜はよく眠れましたか?」

横や後ろから患者さんに声をかけてびっくりさせるのではなく、正面から目線を合わせて声をかける、という風に行動していました。

今回の講義では「目線を合わせて声をかけ、その言葉を相手が受け止めたかどうか、一拍置いて観察し次の行動へと促す」という流れが説明されました。

ここ、前回は聞き逃していたかも知れません。

「笑顔のギアをマックスに上げて!!」

また「関心を持つ」というところがまだまだ足りぬと思いました。

先日のエクスマ塾でも学びましたが、「小さい頃どんな子供だったのか」「若い時にどんな仕事をしていたのか」「好きな歌は何か」「故郷はどこか」など、もっともっと問いを投げかけて行こうと思いました。

一日たった5分でもそこにハートがあれば・・の精神です。

白衣の男性は主演男優賞!

研修後南さんと少しお話をさせていただいて、当院はホスピス緩和ケアがあるので、患者さんの尊厳を大事にする風潮はもともと根付いているでしょうとおっしゃっていただきましたが、

むしろ南さんのお話は、「認知症緩和ケア」とでもいうべき分野ではないかと、帰る道々思ったものです。

さて、研修を受けただけで満足せず、維持継続していかなければ!

昨年講義を聴いたあとに師長たちが自ら行動し、当院の認知症患者さんへのケアはずいぶん変化してきました。

他院から「大声を出して暴れるので困っていた」という患者さんも、当院に入院後は数日で落ち着いて、「一体以前は何が問題だったの?」ということが見受けられるようになりました。

また怒りモードが収まらない患者さんに対して、夜勤看護師がひたすら謝り姿勢で接してくれたおかげで、患者さんの状態が落ち着いたということもありました。

こうして小さな成功体験を重ねて、ケアをアセスメントし、スタッフがお互いに質を高めていくくらいの、成熟したチームを目指したいものです。

きっかけはこの師長さんのひとこと

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

患者さんにやさしい病院は職員にもいい病院。

ついに踏み込んだ!エクスマ塾(最終回)

人は年に一回ぐらい、立ち止まって越し方を振り返り、自分は何のために存在しているのかを考える時間を作った方がいい。

そんなことを感じたエクスマ塾2回目の合宿。

豪華な朝食。「かっぱの健卵」がおいしい!

今回の塾では4人一組のグループになって、そのうちの一人について10分間で紹介するという課題が与えられました。

10分間と言う時間は長いような短いような時間です。しかも何も手に持たずに暗記して発表しなければなりません。

相手のことを情報収集し、話の内容を組み立て、人にわかりやすく伝える工夫をすることが求められます。

生い立ちからはじまって、好きなこと嫌いなこと、得意なこと苦手なこと、親から影響を受けたこと、子供の頃のことから大人になってからのこと、それをお互いに聴き合い、疑問点を聴き直し、メモして組み立てる。

発表のためのシナリオを何度も書いて、過不足なく伝えられるようにし、最初と最後の言葉を暗記しました。

慣れない頭の使い方で、私は夜中の2時過ぎまで起きて練習しました。

自分も情報収集するんですが、私自身の事も聞かれました。

普段子供の頃のことなど思い出すことなどありませんから、錆びついた記憶を呼び覚ますのに時間がかかりました。

小さい頃は何になりたかったんだっけ?

そしてどうして今の仕事につながったんだろうか。

いろんな人に導かれて、自分で選択して、今ここにある奇跡。いや必然といったらいいか。

私に与えられた天命って何だろう。

そんなことを考えるワークとともに、自分を見つめ直す機会でもありました。

サポート講師に助けていただきながらなんとかかんとかシナリオができました。

翌日は午前午後と他者紹介の発表を行いました。

一人の人生を聴いて掘り下げ、それを他の人に伝えるなんていうことを、ここまで真剣に行ったのは初めてでした。

フシギなことに全員の人生をみんなで聴き合って、普通の出会いよりも深く知りあい、まだ会って2度目なのにとても近い関係性になりました。

みんな昨夜遅くまで練習して、人の人生の要点をまとめ、必死で覚えて、その人の良いところを一所懸命伝えようと努力しました。

だから体を通ったコトバというのは、人の心を打つのです。

紙でもなく、パワーポイントでもなく、ただただ伝えようとする一所懸命さに聴く方も真剣になります。

その姿が美しいと藤村先生はおっしゃいました。

塾生としてその言葉がとてもうれしく感じられました。

最後までお読みいただきありがとうございます。

これからも心にピーン!と来たこと、お伝えします!

ついに踏み込んだ!エクスマ塾(中)

5月の終わりに比布町の「遊湯ぴっぷ」という温泉宿泊施設でエクスマの最初の合宿が行われました。

遊湯ぴっぷのサイト↓

http://yuyupippu.com/spa/spa.htm

比布町は道北の人口3800人の小さな町で、町おこしのために藤村先生をお呼びして町民自らエクスマを学び、SNSのつながりで今活性化している真っ最中です。

その比布町でエクスマ塾。こんなことでもなければ北海道民の私も行くことはなかったかもしれない比布町でした。

そこで初めて知り合った人たちといきなりの合宿です。年齢は20代から60代まで、職業もさまざまでした。

自己紹介でお互いの仕事となぜエクスマ塾にきたのかを話し、講義を聴きました。

それぞれが仕事で使っている、パンフレットやチラシの類を持参してきました。

そこに書かれていることは、果たして消費者の心にヒットしているだろうか、困っている人の役に立つ内容だろうか?

という視点で解説されました。

SNSも印刷の販促物も基本は一緒、誰に何を伝えたいのかをまず明らかにして、どんなふうに伝えたらいいかをよく考えること、であるとか、世の中には情報が溢れていて、一方的な広告はただの雑音になった、という話を聴きました。

しかし友人知人の話には耳を傾けるので、SNSで友達が勧めるお店に出かけたり、同じ買うなら友達のところで買おうと言う気になると教わり、その通りだと思いました。

そして人は楽しそうなことや人のところに集まるものだ、というのもなるほどなと思いました。

私が傍から見ていて、エクスマの人たちは「いつも楽しそうだな」と気になっていたのは、そういうわけだったのですね。

それで「好きなこと」「得意なこと」「やるべきこと」を掛け合わせて人に喜んでもらったり、社会に貢献することで、仕事の質がよくなり仕事だけじゃなく人生そのものが楽しくなっていくんだと教わったのです。

私はですね、今でも十分この仕事が大好きで、自分の病院を愛しています。

職員が幸せに働いていたらそれは絶対患者さんにとってもハッピーなのだと信じています。

そして自分や自分の大事な人が入院しなきゃいけなくなった時に、「工藤さんのところに頼みたい」と思ってもらいたいし、職員にも患者さんにもご家族にも「ああ、ここへきてよかった」と思ってもらいたい。

そのためには宣伝するだけじゃなく、中身のケアも常にブラッシュアップして、自信を持ってお迎えできるように整えていく必要があるのです。

なぜなら私たちが売るのは形のないケアというサービスだから。

そんなことを再確認した最初の合宿でした。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

まだまだやることたくさんあります。このブログ続きます(笑)。

ついに踏み込んだ!エクスマ塾(上)

身体を通ったことは伝えた時に力がある、と常々思っています。

講義のパワーポイントが凝っている、とかいうのはあんまり意味がありません。

体験したコトバ、自分で勝ち取ったコトバで語ることにはかなわない、そう思います。

5月から私はエクスマ塾に入りました。

エクスマ塾とはエクスペリエンス・マーケティングと言ってモノではなく体験を売る視点でマーケティングを考える塾のことで、藤村正宏先生が10年以上前から提唱しているものです。藤村先生の最新刊↓

https://www.nikkeibook.com/book/106719

2016年に私がこの病院に着任して、最初に考えたことは看護師の採用をどうしようかということでした。

看護部長の仕事のうちで最も重要なところです。

小さな病院なので、看護師採用についてのお金はあんまりかけられない。

出来る限り理念や方針を理解してもらってから、就職してもらいたい。

さてどんな戦略で行動するか・・というときに、フェイスブックの友達関係から時々見ていた、白藤沙織さんのサイトに行きあたりました。

白藤さんのサイト↓

https://www.websuccess.jp/saorin/

印刷会社の役員をしている白藤さん自身も、印刷業界のこれからを考えて、ホームページ制作の方へシフトチェンジして活躍されている方です。

その白藤さんが主催した「ソーシャルメディア塾」に通ったおかげで、私はこうしてフェイスブックやブログで病院のことを紹介し、まだ見ぬ未来の看護職員に向けていろいろ書くようになりました。

おかげさまで去年と今年は宣伝費ゼロ円ですてきな看護職員が集まり、とてもうれしくやりがいを感じています。

さて、白藤さんの教えを実行して手ごたえを感じた私は、今やっていることをもっと強化したいというか、白藤さんの師匠である藤村先生が教えていることはどんな感じだろうか、と思い始めていました。

SNSでたびたび見る「#エクスマ」に関わった人たちは、なんだかみんな楽しそう。そしてすごく仲がいい。なんだろうこの強烈な絆は。

しかもちょっと変わった人、濃い人が多い(笑)。

それで密かにエクスマについての情報収集をしていたのですが、今年になって北海道の比布町でその塾が開催されることがわかりました。ホームページの前でちょっと迷いました。迷ったのは多分10秒くらい。そしてぽちっと参加のボタンを押したのです。

長くなるので次号に続く・・

エクスマについて↓

看護師の世界に「安定」はない

師長だったときも、看護部長になってからも、私はいつも「安定する」ことを求めていたように思います。

自部署に人が定着して、それぞれがスキルアップして、まとまりのあるチームになって、いいケアをして・・・ということをずうっと夢見ていました。

しかし毎年思うのはこの世界は「安定」というのはないな、ということ。

医療は進化し、人は変わり、IT化されて忙しさは加速する。

看護師たちの職場はほぼ女子の職場なので、どうしても女性のライフスタイルが優先する。

そして自分自身をとってみても、人生が安定したためしはないなということ。

モノゴトは常に動き、人の心は変わり、周辺状況はいつも山あり谷あり、なんです。

それを不安に思ったり、なげいてもしょうがない。

安定を崩す事柄に振り回されたり、「どうしてわかってくれないの?」と思うこともあったけど、流れを思い通りにすることなんてできないですね。

ただ最近わかってきたことは、自分がその日その一瞬を楽しくして過ごすよう意識していると、そしてその積み重ねを続けると、何かが変わっていくと感じる時があります。

先日ホスピスでティータイム・コンサートがありました。

ショパンのワルツなど、耳に慣れたやさしい曲を、ピアニストの村松さんが弾いてくれました。

看護補助スタッフが障害者病棟の患者さんを連れてきてくれて、横に座って一緒にお茶していきます。

ボランティア・コーディネーターの鈴木さんも、患者さんの手を握って眼を閉じて聴いています。

ボランティアの佐久間さんは、患者さんの手を優しくマッサージしながらなんとも優しい表情をしています。

昔ピアノを弾いていたという患者さんは、曲に合わせて指を動かしていました。

寝たきりだった患者さんをリクライニングの車いすに移動して、師長さんと受持ちナースがやってきました。

座るだけでもしばらくぶりのその患者さんに「わ~ひさしぶり。よくいらっしゃいましたね」と声をかけると、ゆっくりとピースサインをしてくださいました。

動きにくかった手を持ち上げて、裏ピースをやっとなんとかできるようになった、そのことを涙ぐんで喜ぶナースたち。

その様子に私もぐっときてしまいます。

あとから写真を見てみると、患者さんや職員、ボランティアさんがとても豊かな、良い表情をしていました。

誰かを想って何かをして、一緒に喜んで笑っている姿に、そしてこの瞬間に遭遇していることに、私は素直に幸せを感じました。

約一時間後、まったく別なことで心が揺るがされましたけどね・・安定しないというのはそういう意味でもあります。笑

演奏を終えて。ピアニスト村松さんとボランティア・コーディネーターの鈴木さん

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

人生は、だから面白いんですね。

桜のじゅうたん踏みしめて ~ちょっと遅めのお花見会~

新鮮な空気。

強すぎない日光。

やわらかく流れる風。

桜の花びらのじゅうたん。

札幌ではお花見というと、5月の連休の頃を連想しますが、ここホスピスのお花見会は今年5月23日(水)に行われました。

連休あたりは混みますし、何より気候が安定してなくて寒いので。

なのでちょっと遅いかな~と思いつつ、今年は23日に決めたのです。

ソメイヨシノはもちろん終わってましたが、八重桜はまだまだ満開中。

平岡樹芸センターhttps://www.sapporo-park.or.jp/jyugei/

は人もまばらで空いています。(ラッキー!)

ここに患者さんとご家族と職員合わせて50名ほど、車4台でピストン輸送。

真ん中の広場でボランティアさんがテーブルを広げ、温かいお茶とコーヒーを用意して迎えてくれました。

「外出は数か月ぶり」という方。

「ここは亡くなった父と来た想い出の場所。」というご家族さん。

「まだ桜が見られるとは思わなかったわ。」と目を潤ませた方。

ちょっぴりビールを口にしたり、

にわか手品師になって大笑いしたり。

一緒に来られなかった方へ桜の花びらを集めて持ち帰る職員がいました。

訪問診療を終えて院長も途中から合流しました。

その日その瞬間を大事に大事に。

輝くような笑顔の写真をたくさん撮って、やさしい時間を共にしました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

もっといろいろできるといいなぁ。

再び認知症ケアの先生・南敦司さんをお迎えして

認知症というコトバが定着する一昔前までは、痴呆症と言われていました。

高齢の家族に痴呆症の人がいると、ご近所には知られたくない、家の外に出さないというような時代があり、

病院の中でも認知症の患者は言葉で抑えつけられたり、身体を縛られたり、薬で寝かせきりにさせられたりしていました。

今、当院では「カンフォータブル・ケア」という技術を取り入れて、患者さんが心穏やかに過ごせるようにしようとしています。

去年の9月にこの「カンフォータブル・ケア」を提唱している南敦司さんをお呼びして、研修会をしたのがきっかけです。

https://sapporominami.com/nurse/category/blog-c/dementia/

それはそれは楽しい研修でした。現場で起こる「あるある」な出来事を軸にして、南さんの話はとにかく面白い。(関西人だから、というのも多分あります)

ケアの10の原則を身振り手振りで説明してくださって、小さなグループワークがあって、まるで私たちの脳を活性化するかのように楽しくて引き込まれました。

研修の後、認知症の患者さんにこの技術を使ってみたい気持ちでわくわくしたのです。

ただ、その時は終業後の時間だったので、多くの人に聴いてもらうことが出来なかった。

それで今年は2回、同じ研修をしてたくさんの人に聴いてもらおうということになったのです。

師長さんたちには2回の研修にできるだけ多くの人を出してもらうようにお願いしました。

そして看護部だけじゃなく、病院全体にもできるだけ出てねとお願いしました。

今や南さんは全国区の講師なんです。めったにこんなチャンスは作れません。

当日は南さんに4時間たっぷりしゃべってもらって、約50人位の人が参加できました。

ボランティアさんや向いの施設職員にも呼びかけました。

次回も同じくらい出られたら、職員の2/3の人がこれを聴いたことになる。

10の原則のひとつひとつはそれほど難しいことじゃありません。

ひとりひとりが1つでも続けて実践してくれたらずいぶんいいことだと思います。

ひとつ習慣化したら次の原則を取り入れる。

そうして病院職員の2/3がこれを習慣化してくれたらもっとすごいことです。

研修ってのはそういう風に実践行動にしてくれるのを狙ってるんですよね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

いい、と思うことを地道に続けよう。

身体がよろこぶ!!土の匂い

今週も「あ!ぐり~んプロジェクト」のお話です。

5/9は正面玄関前の花壇と、4Fサンルームで「ふれあい空のガーデン」のプランターに種まきをしました。

植物のある環境や植物を育てる活動を取り入れることは、心身機能の改善や認知症予防につながるというお話を、去年ボランティアでもある、園芸療法士の土角千尋さんから教わりました。

過去のブログ⇒ https://sapporominami.com/nurse/category/blog-c/kandan/

そこで今年はぜひ土づくりのところから患者さんに関わってもらいたいと思っていました。

土のいい匂い

ガーデニングチームのリーダー、徳光三千代さんがあちこちで苗や種を買い集め、細かい段取りを準備してくれました。

外はめちゃめちゃ寒かったので、花壇の方はボランティアさんたちにお任せして、患者さんには4Fに集まってもらいました。

桶に土と肥料を入れて膝の上でまぜまぜ。

それをプランターに入れて。

吹き飛びそうな小さなバジルの種は、泥団子にまぜて。

車いすに座ったままでも、こうして種植えができる。

身体が思うように動かなくって、もう畑仕事は叶わなくなったという方も、久しぶりに土に触れ、においをかいで懐かしい感覚を呼び戻したのでは・・と思います。

そしてそして、実は私たちが4Fでこうしている間に、別のボランティアさん2人はベッドから降りられない方のところへ、土を出前していたことを後から知りました。

ある方は指が拘縮(かたくなって動かないこと)していたのですが、土に触るとあら不思議、動かないと思っていた指が土をにぎにぎしていたのです。そしてふわっとやさしいお顔で笑って下さった。終わったあとも「楽しかった~」と言ってくださったとか。

ボランティアさんが「感動しました~~」と教えてくださって、それがまた嬉しい。

去年もそうでしたが、園芸を通して患者さんが役割を持ち、意欲が高まったり、普段は見せない姿や力を発揮するのに驚きます。このあとは自分で植えた種がその後どうなったのかを見にくることにつながりますし、成長をしたものを愛で、収穫を楽しみ、給食で食べていただけたらと思います。

玄関先の花壇もきれいになった!

今日もこのブログに来て下さりありがとうございます。

ボランティア「せら」のみなさんありがとう~~多くの人に支えられて、成り立ってます。

今年の花壇はこんな感じ

今年もあ!ぐり~んプロジェクト始動!

spring has come!

今年も畑の季節がやってまいりました。

一昨年から病院周囲の小さなスペースを使って、野菜や花壇を作って楽しんでいます。

去年はそれに「あ!ぐり~んプロジェクト」という名前を付けて面白がっていました。

患者さんも24時間病気のことばかり考えたり戦っているわけじゃない。

ほんのちょっとした、いつもと違うことが楽しいと思ってもらえたら、その日は少しいい日になるに違いない。

なんてことを考えてました。

「今日は午後2時から種イモを植えるよ」と朝礼や通りすがりに言って歩きました。

そしたら2時前に温かい上着を着た患者さんが何人も車いすで来てくれました。

同じ数だけ職員も一緒です。

あらかじめ掘り返した土の中に種イモを入れました。

昔は私も野菜作ってたの・・といいながら器用にベストポイントに着地。

今年もキタアカリ

隣ではイチゴがいくつか花を咲かせています。

筆を使って授粉をお願いしました。

「収穫したら俺も食べていいのか?」

「もちろんです。」

「おお!じゃあ一杯たべるぞ!」

あっという間の10分間でした。

雨がぽちっと降りだしてちょうどいい頃合い。

「去年は私と患者さん一人だったんです。それが今年は詰所のみんなが誰を連れていくか、何時に着替えるかってみんなでわいわいして降りてきたんです。患者さんが笑顔でお部屋に帰るのを見たら、自分たちも行きたくなるんですよね。それがうれしくて・・・」

と目をうるうるさせてくれた師長さん。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

その目を見てこちらまでうるうる・・。

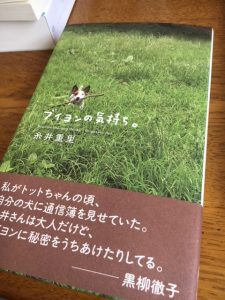

イトイさんちのブイヨンちゃん

糸井重里さんの飼い犬「ブイヨン」ちゃんが今年の3月に旅立って早1か月が過ぎました。

「ほぼ日刊イトイ新聞」に写真で出ていて、ボール遊びしている姿だったり、お昼寝してたり、タオルに潜り込んでオブジェのようになる「梱包芸術」の姿を見ていたから、まるで隣の家の子のように勝手に思っていました。

ブイヨンを喪ってからのイトイさんは、その日その時の心情を「ほぼ日刊イトイ新聞」に書いています。

「くっつく、なでる、いっしょに寝る。そういうことだけで愛しているつもりだったぼくは、実はほんとに愛していたんだと、知ることになった。目の前から消えてさえも、ぼくらはすっごく仲良しだ」(3月27日)

夫婦で新幹線で旅に出るときも、いつもはお弁当を買うときに一人は車内でキャリーケースに入ったブイヨンといっしょにいる必要があったのだけど、初めて二人で一緒にお弁当を選んでいる。ブイヨンがいないことでできるようになったこともあるけれど、だからこそブイヨンの不在を改めて感じる、という内容には、思わず涙腺が緩みます。

糸井さんは書くことでブイヨンを想い、ココロの中を吐きだし、悲しみを味わい客観的になっていく。

その文章を読む私たち読者も追体験している、そして勝手に隣に座っている気持ちになる。

一度も会ったことはないのに、不思議ですけどね。

それでつい、本を買って思い出に浸っています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

何度でも、本なら読み返すことができる。