お知らせ

看護師、地域へ出る

病院の中で働いていると、私たち看護職員はまったくもって井の中の蛙です。

病院の中には様々なルールや日課があり、看護師たちはそれに則って仕事をしています。

入院病棟はある意味集団生活の場でもあるので、入院されている方にもその日課に協力していただいておりますが、ご自宅のような気楽な環境には遠く及びません。

国の方針も病院は減らして、地域で暮らすことを支える方へと向かっています。

そこで病院の看護師はもっと地域に出て施設や訪問看護師のことを知った方がいい、ということで

昨年(平成29年度)から、向かいの関連施設である特別養護老人ホーム・ケア付き住宅・デイサービス・ホームケアクリニック札幌さんにご協力いただきまして、月に1~2名の見学研修を受けさせていただいています。

お向かいの連携施設です。

1〜3日間の短い時間ですが、入居されている方が入院中とは違う明るい笑顔で過ごされている姿を見せていただき、看護師たちはうれしい驚きを感じて帰ってきます。

以下に感想の抜粋を載せてみました。

*外来では社会資源をうまく活用できていない方も多く、その人その家族に合った社会資源を多職種と連携してつなげていけたらと感じた。

*入居者が必要な情報を共有できるようにサマリーの内容を充実していきたい。

*知らず知らずのうちに考え方が固まっていたことに気付くことができた。看護師を続けていく上で、視野を広げるいいきっかけになった。

*施設では医療材料が限られているので、ご家族に負担がかからないように工夫をしていた。。

*在宅では、患者さんのお宅にお邪魔させていただいている、という雰囲気が非常に伝わった。ホストは患者さんで、私たちはゲストの立場になる。

*施設から病院に入院した場合には、普段の生活リズムを崩さないような生活への配慮が必要だと感じた。

*(入院していても)楽しい気分で過ごせるような対応がいいなあと思いました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます????

この気づきを消さないように・・一人ひとりが大事な力です。

平成30年度中途採用(10月)看護師募集のお知らせ

札幌南徳洲会病院では、平成30年度中途(10月)採用の看護師を募集しております。

続・楽しい時間を創り出すって楽しい

先週3F病棟で初の「お茶会」が開かれましたが、「お茶会」なんていう静かなネーミングとは違って、盆踊り大会でした。

詰め所前の小さなデイルームは天井から「祭」の文字がぶら下がり、中央には手づくりの太鼓が用意されました。CDからは北海盆唄が流れています。

音楽の背景には打ち上げ花火の音が入ってて効果的です。

法被を着た職員と車イスの患者さん、ボランティアさんやご家族を巻き込んで、狭いながらも楽しい盆踊りでした。

たまたま指示を出しに来たドクターも、そこを通るために踊ってくれて、みんな大笑い。

懐かしい音楽が心に触れたのか、涙ぐむ患者さんもいらっしゃいました。

30分程入れ替わり踊った後は、太鼓を病室に運んで患者さんに叩いてもらったり、写真を撮ったりしました。

バチの代わりのめん棒を握って、リズム良く叩く方。

太鼓をお腹にのせてご家族が叩いて体で振動を感じる方。

それぞれに楽しんでいただけたかなぁと思います。

そのうち、どこからか甘い匂いが立ち込めて来ました。

2F病棟では縁日企画で綿あめとかき氷のサービスが始まっていました。

気温は高くない日でしたが湿度が高かったので、かき氷に人気が集まると思いきや、綿あめの方がよく売れました。

ここにも先ほどのドクターが参加していました。

翌日、盆踊りの考案者に聞いてみました。

「最初のお茶会が盆踊りだとは思わなかった。発想がいいよね~。どうして盆踊りだったの?」

「丁度お盆だったから盆踊りをやりたいなあと思ったんです。スタッフにも協力してもらい、ご家族にも伝えて、ベッドから出られない方の所へは太鼓を持って行くからねって言っていたんです。」

「太鼓はどうやって作ったの?」

「段ボールと100均の壁紙で・・」

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

心を自由にして可能性を広げよう。

楽しい時間を創り出すって楽しい

毎週水曜日に行われるホスピスのお茶会。

ホスピス以外の患者さんやご家族にも楽しんでいただいてますが、何せスペースが狭いので、ゆったりとくつろぐという感じではなく、いつも申し訳ないなと思っております。

それで去年から障害者病棟でもハーモニカの演奏会を単発で開いて、より多くの方に参加して頂けるように企画してきました。

ホスピスのお茶会と同じ時間帯に行うので、ボランティア・コーディネーターの鈴木さんは大忙しです。院内を走り回ってどちらも事故なく上手くいくように見回っていました。

そんな時「病棟独自のお茶会をやってみたいんだけどいいですか?」と病棟師長より提案がありました。

病気が安定して、その人なりの健康度合いが維持できるようになると、病院の日常は退屈なものです。楽しんで出来ることや、興味のあることが出来たら、笑顔になるし、認知症の方にも気持ちのいい刺激になります。

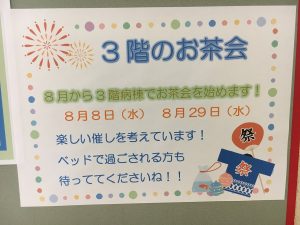

すでに2階病棟ではカラオケ大会をしていましたが、今月3階病棟でもお茶会を開くことになりました。看護師と介護福祉士、ボランティアさんが一緒に考えていて、何をするかはまだ私も知りません、というか秘密裏に準備していて当日のお楽しみだそうです。

飲み物はちゃんと落としたホットコーヒーとカルピスの2種類。

この辺り、私はなーんにも口を出しません。

人を喜ばせようとすることには自由な発想が湧いてきます。

そして終わった後もきっとさらなるエネルギーが湧いてくるでしょう。

患者さんと職員の笑顔。それが楽しみです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

もっと看護師の自由度を上げよう!

転職を考えている看護師さんへ

看護師が転職を考える時、何が理由になっているでしょうか?

女性の多い職場なので、結婚・妊娠・出産のライフイベントや、親の介護などで働き方を見直すタイミングだったり、環境を変えたいとか、人間関係に疲れて、など色々な理由がありますね。

医学的に違う分野を学びたいとか、ステップアップを考えている人もいます。

給与や休みの数、残業時間がどれくらいか、といったことももちろん大事な条件です。ハローワークや看護協会、転職サイトなどでもある程度の情報は捉えることができます。

しかしその病院や施設がどんな理念をもっているか、どう実現させようとしているかは、話を聞いてみないとなんともわかりません。

ましてや病院や部署の雰囲気といったものは、現場に行かないとわからないものです。

ですので私は数年前から転職活動をする方に、こんなことをオススメしています。

ネットや看護協会などでまず下調べすること。それから直感が働いた病院に直接行ってみること。

可能なら面会客を装って、院内をぶらぶらと見学し、その雰囲気、看護師が患者にどんな話しかけ方をしているか、看護師同士がどんな会話をしているかに聞き耳をたてる。

イライラ、トゲトゲしてないか、来訪者であるあなたに笑顔で挨拶してくれるかどうか、どんなニオイや空気感が漂っているか。

働く諸条件とその場の雰囲気をある程度つかんでから、病院見学を申し込み、看護部長の話を聞くといいと思う。

トップが何を大事にしているかは、ホームページには載ってないこともあるから。

自分の知りたいことをメモにまとめていってね。

当院の待合室

先週のブログに書かせてもらったナースに「この病院に就職したきっかけは?」と聞いてみました。

彼女も転職の契機があって、緩和ケアで働きたいと考え情報収集していました。

最終的に3つの病院に絞り、一つずつ病院巡りをして、何をするでもなく外来待合室に佇んで、雰囲気を感じるということをやったそうなんです。

私の考えと似ていたので驚きました。

3つの中で唯一、看護師が彼女の所にやって来て「どうしましたか?」と尋ねた病院があったのです。

彼女はこのことだけで当院を就職先に選びました。

と、いう風に書くと何か自慢話のように聞こえるかも知れませんが、当院は小さな病院なので、待合室は一目で見渡せますから、診察を待っている人は大体わかるのです。そして割と年齢層の高い方が来られる病院なので、20代の女性が外来にポツンと座っていると、結構目立ちます。

それで、たぶん声をかけられたのだと思います。

そんないい誤解もあって、すてきなご縁ができました。

ほんのちょっとのタイミングだったりします。

うんと忙しければ、違う対応だったかも知れませんしね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

転職を考えている人にいいタイミングと幸せが訪れますように。

ホスピスのこころでつながっている

ホスピスでは毎週水曜日の午後に音楽と飲み物を自由に楽しんでもらう時間を設けています。

音楽療法士の先生がピアノを弾き、飲み物のメニューから選んでボランティアさんが運んでくれる、カフェのような時間です。

「なにかリクエストはありませんか?」と音楽療法士の先生が呼びかけました。

とある患者さんが「リクエストしたいんだけど、曲名がなんていうかわかんないんだよ」

ともどかしそうにしています。

「朝ドラの「マッサン」で主人公のエリーさんが歌っていた、あの、よく聴く歌で・・。イギリス民謡じゃないかと思うんだけど?」

その場にいたドクターがスマホで検索し、画面を患者さんに見せたら「ああ、それそれ!」とおっしゃいました。

さらに画面を見て確認したナースが一名、ぴゅーーっと詰所にもどったかと思ったら、ほんの数分で戻ってきました。

「はい、先生!」と音楽療法士の先生に渡したのは、さっきリクエストのあったイギリス民謡の楽譜でした。

ネットで調べてプリントしたのです。

今、患者さんが聴きたいと思っている曲を叶えるためにどうすればいいかを瞬時に判断して結果を出す。

私はこのナース、デキる人だな~と思いました。

彼女はこんな風に、人が求めているものをすぐに察知して行動する人でした。

誰にも気さくで温かく、世話好きで涙もろいのにさっぱりした人でした。

でした、と過去形にするのは今月で当院を卒業するからです。

当院でしっかりとホスピスのこころを学び実践してきた彼女は、遠く九州の緩和ケアで働く予定です。

そこでまた人々を幸せにし、大きな木になることを遠くから見守っています。

長い間ありがとうございました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

しばらくみんなさみしいね。

セクショナリズムの端緒を摘み取る

これは入院している患者さんが別の病棟に移るときの話。

A病棟とB病棟の看護師が患者さんについての申し送り(引き継ぎ)をします。

A病棟看護師は「こういう治療を受けて今はこんな様子です。そちらの病棟で引き続きこれこれのケアを継続してください」というような話をします。

病態が複雑だと長くなりますが、だいたい5〜10分程度かかります。

B病棟の看護師はそれを聞き取り、わからない点を確認し、その後患者さんはB病棟へと移っていきます。

その申し送りの場面で、B病棟の看護師さんがとても感じが悪かった。

受け答えが粗雑でなんだかイライラしているみたい。

質問もつんけんしていて、嫌な感じ。

A病棟の看護師はそんな人に大事な患者さんを預けるのが嫌だなと思いました。

その様子を見ていた先輩ナースは「B病棟の○○看護師感じわるい~」と師長に報告しました。

そして「うちのかわいい後輩ナースに対してあの態度はないわ!」と立腹しています。

他の先輩ナースも話を聴きつけ一緒になって同調し始めました。

師長は申し送りをしたナースから話を聞きました。

普段その看護師はとても感じがよく、挨拶もちゃんとしているので、そんなはずはないと師長は思いました。

そして「なにか事情があるかも知れないから、一度のことでそう大騒ぎするもんじゃない」とみんなをたしなめました。

その後、感じが悪いと言われた看護師さんは、自分のお子さんが保育園で初めて熱を出していたので、早退する前に仕事を早く終わらせなければと焦っていたことがわかりました。

プロである以上、私生活が仕事に影響するようではもちろん困るのですが、同情できる部分もあったわけです。

私はその一連の話を聴いて、師長さんがセクショナリズムの端緒をしっかり掴まえたなと思いました。

放っておけば「B病棟の○○看護師」は「感じ悪い」というレッテルが張られたことでしょう。

さらには「前にもそういうことがあった」「△△看護師もそうだった」「B病棟はいつも感じが悪い」と悪いところ探しに発展することがあります。

悪評はそのうち独り歩きをして固定化する危険性をはらんでいます。

A病棟とB病棟は専門性も役割も違いますが、いがみ合うことは何の益ももたらさない。

かえって不要なエネルギーを使わせてしまう。

こういうことは案外至る所で起きるから、芽が小さいうちに摘み取らないとあとあと大きくなってからだと始末に悪い。

アンテナを張りスタッフの声に耳を傾け、正しき方向へ向かうように促す。

まるでトマトの脇芽のようですね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

あ、これは人から聞いた、よその病院の話。

表現することの勇気

「発信しなければないのと同じ」

「誰でもできることを誰にもできないくらいやる」

というエクスマ思想。

ほんの2年前まで私はフェイスブックに顔を出すことも、発信することも苦手でしたが、白藤沙織さんの「ソーシャルメディア塾」をきっかけに、SNSで「個」を出しゆるやかに人と繋がっていくことを知りました。

当院のような小さな病院は広告宣伝にあまりお金がかけられないので・・というのが初めの動機でした。

あれから2年経ち、自分の中でそれなりに発信をしてきたつもりでした。

病院の菜園でできたイチゴ

しかし今年、思い切ってエクスマ塾in比布町へ行ったことで、少し考えが広がりました。

人を知り、理解しようと努力することの大切さ。

考えて・表現を磨き・伝えることのプロセス。

今の時代は、江戸時代に生きた人が一生かかっても集められなかった情報が、ほんの数分で集められます。

情報があふれているからこそ、どれが本当に信頼できるものなのか、自分に必要な情報や商品を、ネットから吟味して得る世の中になりました。

そして同じ商品なら知っている人から買いたいと思いますし、人柄のいい人から買いたいものです。

病院の玄関前の花壇

病院について語るのははっきり言って難しいです。

ホスピスのことや認知症のことも、一般の方の方が詳しい知識を持っていらっしゃることも多くなっています。

ただ実践してきた年数を頼りに、私なりにお伝えできることはまだあるなあと思いました。

SNSの発信が時代とともにどう変わっていくのか、わかりません。

ただ江戸時代ではなく今の時代に生きていること、そこで今私が挑戦することのひとつとして、「コレかな?」とアンテナがぴんときたから、やり続けてみます。

表現することは勇気がいります。だからこそ、自分の意見をしっかり考えようと思います。そして表現を磨く努力をしようと思います。

それはもちろん本業をきちんとしてこそ。

そして、一緒に働く職員の皆様に感謝しています。

検索技師Tさんの作品

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

もうちょいギアを上げて、参ります。

ホスピスのこころ研究所設立~下稲葉康之先生の講演から感じたこと

6月23日(土)に私どもの病院の総長・前野宏がNPO法人「ホスピスのこころ研究所」を設立し、その記念講演会が札幌市内のホテルで開催されました。

左:下稲葉先生 右:前野総長

九州は福岡にある栄光病院というホスピスをおつくりになった、下稲葉康之先生をお迎えしました。

私はホスピスに関してはまだまだ初心者ですので、お会いするのもお話を聴くのも初めてでした。

今回のブログはその講演を聴いての備忘録的な内容で書こうと思います。

患者さんは人生の先輩である

医療者として苦痛を取り、心地よく癒して差し上げたい、と思っているものの、我々医療者はがんと診断されたこともなく、化学療法や手術を受けたこともなく、「これ以上治療できない」とも言われたことはありません。ましてや死も経験していません。

だからおひとりおひとりの患者さんが、我々にとってまだ未知の世界を先に進まれている、人生の先輩です。

私たちは人生の先輩たちのお話をただ謙虚に傾聴するしかありません。

「痛みや吐き気など、辛い症状をお持ちでしょうか?」

「今、どんなお気持ちでお過ごしでしょうか?」

とお尋ねし、そのお気持ちを受け止め、理解しようと努めるよりないのです。

私たちは医療者としてたくさんの患者さんを看送ってきました。

そんな私たちでも、自分ががんになったら、それらのことを冷静に受け止められるかはわかりません。

動揺したり、怒りを覚えたり、右往左往するかも知れません。

なってみて初めて分かることがたくさんあるでしょう。

患者と家族が死を前提として対話できること

私たちはコミュニケーションや信頼関係が大事だと知っています。

患者さんとコミュニケーションを交わし、家族とも交わしています。

けれどもそれだけでは未完成です。

患者と家族が「死を前提として」対話できることをお手伝いできるような役割と立場であると自覚しましょう。

家族だからうまく言えないことがある。

夫婦だからわかっているつもりで口に出さないことがある。

あなたを大事に思っている、愛している、言えなかったことをあとで後悔しないように。

信頼関係を結んで、そっときっかけを作るのです。

下稲葉先生はクリスチャンですが、それを患者さんに押し付けるようなことはされません。

むしろとても気をつけられて距離をおいていらっしゃいます。ただ患者さんとの対話の中で宗教的な問いかけがあるとそれにお答えしたり、求めがあると讃美歌をお歌いになって、慰められることがあるそうです。

曲名は聞き逃しましたが、患者さんの回診中にお歌いになった讃美歌の一節を、講演の中で歌って下さいました。

なんともやさしく心に沁み渡る声とことばでした。

先生が歌われる讃美歌を聴いて、患者さんの心がふっと柔らかく溶けるのが目に浮かぶようでした。

どんな形やきっかけでもいい。

患者さんとご家族が「死」という前提で垣根を越えた対話ができますように。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

なにより、信頼関係。

触れられて声かけられて花が咲く

「ふれあい空のガーデン」には木枠のプランターに植えられた糸杉がありました。

いつごろ植えられたものかはっきりとはわからず、水やりも自然の降雨にまかせ、特に誰が手入れをしているというわけでもありませんでした。

形もぼさぼさでした

去年から空のガーデンを本格的に始めることになりまして、ボランティアさんが表面の土も少々入れ替え、根元にビオラなどを植えてくれました。

土替え作業中

雪が降る前には冬囲いをしました。

2017~2018年の冬は12月に大雪が降りましたが、根元のビオラも冬を越えました。

春先に真っ先に咲いていたのはこのビオラたちで、通る人から「かわいいねえ」「冬を越えてえらいね」と言われていました。

私は病院の日常を写真にたくさん撮っていて、この糸杉くんが今年ずいぶん生き生きのびのびしているなあと感じたので2年前の写真と比べてみました。

2018年春の糸杉くん しゅっとしてかっこいいでしょう?

よく見ると枝間に小さな花も咲いていました。

今見ると「兄ちゃ~ん」「おう、なんだ?」(この場合糸杉くんがお兄ちゃんという設定)という会話が聞こえそうな雰囲気・・

触れられて声をかけられて、大事にされていると感じたらこんな風に変わっていくのですね。

なんとも愛おしい、糸杉くんです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

組織も似ていますね。土壌をふかふかにして水と栄養、光を与えること。