ホスピス・緩和ケア

ホスピスの七夕会に想う

昨年の七夕会は流しそうめんをして、ずいぶん驚いたものだけど、今年はお祭りにするという。

まったくいろんなことを考えるよね、ホスピスのナースたち。

どんな内容かは当日のお楽しみ、私は一切口を出しません。

あ、今回は法被を買ってほしいと頼まれましたっけ。

来月の病院祭でも使えるし。

院長、ありがとうございます!(^^)!

ひと月ほど前から短冊飾りが用意されて、少しずつ準備がされていましたが、当日朝イチのラウンドで、ホスピスのデイルームが一気に様変わり。大きな文字が飾り付けられて、期待が高まります。

たこやき・わたあめ・かき氷・スイカ・ヨーヨー釣り。

段ボールで作ったくじ引きもあります。

きっと夜中に作ったんだネ。ごくろうさま。

音楽療法士のK先生が、ピアノを弾いて幕開けです。

研修医の先生や事務の実習生、それから釧路から見学に来てくれた看護師さんたちの力も借りて、皆がそれぞれの持ち場で最高のモノを作り、すてきな笑顔でおもてなしをしようとしています。

研修医の先生のコーヒーを運ぶ姿がやけにスマート!(カフェでアルバイトの経験があったとか)

ボランティアさんは、「今年のスイカの切り方を見てください!」と言います。

たしかに!進化系ですね。持ちやすくて楽しい!

しばらくして師長さんがピアノの前に座り、「上を向いて歩こう」を弾きはじめました。

「え?師長さんが?」とみんなが注目し、弾き終えた瞬間大きな拍手が沸きました。

狭い会場に集った患者さんやご家族、職員たちに一体感がふわっと立ち上った感じがしました。

ケアワーカーさんが他病棟の患者さんを連れてきてくれて、たこやきやかき氷を味わっていただきました。

手が硬縮している患者さんにわたあめを差し向けると、わたあめの割りばしを受け取ろうと体を前にしようとします。

ご家族の方がそれを支えてなんとか持つ格好にして、わたあめにパクリ。

こういう瞬間を写真に撮り、プレゼントをする。

その写真を病室に飾ると、その場に居合わせなかった人にもうれしさが伝わって、見ている人も笑顔になります。

「わたあめなんて子供の頃以来だった。おいしいもんだな~」と男性の患者さん。

「食事があんまり食べられなかったのに、かき氷が美味しくてつい全部食べられました」とご家族。

味や体験や楽しかったことが心に残り、写真を見てまた思い出し、そうして日々紡いでいく。

時にはそのことが薬よりも効果的だったりします。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

人のヨロコビが自分たちのヨロコビになるね。これこそが最高の報酬。

顔が見えるだけじゃ足りない〜在宅看取りの壁と地域連携〜

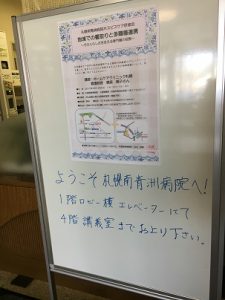

3月18日土曜日の昼下がり、当院講義室で緩和ケア研修会を開きました。

地域で、施設で、病院でそれぞれご活躍されている医療介護の方たちが30名ほど集いました。

ご多忙の中をありがとうございました。

演者であるホームケアクリニック札幌の梶原師長は、私どもと同じ法人内の在宅緩和ケア充実診療所の師長として勤務しておりまして、この日は在宅緩和ケアの概要、在宅での看取り、地域における多職種連携について事例を交えて講義をしてくれました。

人生の最終段階をどこでどう過ごしたいか

同クリニックの調査では、がん患者は終末期に近いほど多くの症状が出現し、急速に日常生活動作が低下することが多いとされています。

言い換えれば、亡くなるぎりぎりの時までトイレに歩いたり、食事や会話ができるということです。

20年以上前に他界した私の母も、前日までトイレに起き、少量ながら食事もし、亡くなるぎりぎりまで話すことができていました。

自分で自分のことが賄えなくなったのは、本当に亡くなる前日くらいからのことでした。

人生の最終段階をどのように、どんな場所で過ごしたいと思うのか、元気な時から考えて、家族で話し合っておくことが必要だと思います。今はこうしたいと思っていても、家族の状況や病状、心境によって変化は大いにありえます。こうあらねば、と決める必要もありません。いつでも状況に合わせて変更できるのですから。

在宅で最期まで、と決心された方をケアするには、苦痛が緩和されていること、生活が成り立っていること、家族もケアされていること、安らかな最期だと思えるように、多職種でサポートすることが大切と強調されました。

在宅での看取りの壁(=看取りを阻むもの)

講義の後、

ケアマネジャー、看護師、ソーシャルワーカー、介護福祉士らがグループに分かれて

「在宅での看取りの壁(=阻むもの)」について語り合いました

そこで出て来た「壁」は何かと言いますと

◆「施設や事業所の方針」・・単純に、その施設で在宅での看取りをしているかしていないか

◆「人的資源」 ・・人手が不足している、あるいは知識や経験が不足している

◆「日頃の関係性・ ご本人と御家族の意向の食い違い」・・ご本人は家で過ごしたいと思っていても、家族に負担がかかるから遠慮して言えないでいるとか・・

◆「 夜間サービスを提供する人員の不足」・・気持ちはあっても夜間の人員が確保できてないとできないことですね

◆「死がタブー視されていて、看取りよりも生への頑張りを支援してしまいがち というジレンマ」・・病院や施設でよく起こりうること。

◆「病院スタッフの、在宅イメージの不足」・・一人暮らしの人に在宅は無理でしょ、と決めつけてしまう

今日から私たちができること

ではその壁を越えて何ができるか?

正直簡単なことではないですね。

ケアの提供者としては、在宅ケアの実際をもっと世間に広めなければ必要な方に届かないし、施設などでは看取りの知識や経験を増やすとともに、構造的な整備も必要です。急に施設の方針や人数は変えられないですが、個人レベルでは、まずは自分の家族や回りの人、ご近所さんの体調を気にかけ、普段から対話を重ねる、少々お節介な人になる、なんてことはすぐできそうです。

ケアの受け手としては、自分が人生の最終段階にどんな医療を受けたいか、あるいは受けたくない医療は何かを意思表示しておくことも大事なことだなと思っています。

終わりの挨拶で梶原師長が

「顔の見える連携ってよくいいますが、顔が見えるだけじゃ足りないんですよ。顔が見えて、なおかつこの人、この事業所に頼みたい、この人に預けたら安心だと思ってもらえるようにならないと」と締めました。

病院もまったくその通りだと思いました。

今日もこのブログをお読みいただきありがとうございます。

まずは自分の周りから地道にコツコツですね・・。

仕事を辞めずに憧れの土地でちょっとだけ暮らしてみる

当院は徳洲会グループの1病院で、北海道では6つ、全国では71病院と連携しています。

今日はグループ組織としてのメリットだな、と思う看護師の「キャリアアップ研修」についてご紹介したいと思います。

グループ病院といっても、ひとつひとつは規模も機能も違う病院です。急性期の患者さんを診る高度医療の大型病院もあれば、当院のような小規模な病院まで様々です。最近では「トラベルナース」と言って一定期間をあちこち移動して働く派遣ナースの職もありますが、普通、違う土地で高度医療を学ぶとか、離島に行くということは、つまり今働いている組織を辞めて、引っ越しをして移り住むことが前提になります。

「移住」という大きな決断までしなくても、1週間とか1か月とかの期間をそこに住んで職場体験してみたいと言う人は、結構いるんじゃないのかなと思います。

「キャリアアップ研修」というのは、病院の中で得意な分野があって、なおかつ外部からの見学者を受け入れできる、というところが登録します。

毎年徳洲会本部から「キャリアアップ研修」を受け入れる病院は手上げしてくださいと声がかかるので、当院では毎年ホスピス緩和ケア病棟が手上げをしています。グループ内で最初にできたホスピスですし、日頃から見学者の多い部署でもあるので、広く門戸を開けているのです。

他院では、たとえば心臓血管内治療の先駆的な千葉西総合病院や、人工関節センターを持つ湘南鎌倉病院などの高度急性期治療に関わるものから、離島では屋久島徳洲会病院の「もののけ研修」などのユニークなものまでさまざまです。

キャリアアップ研修のリストは各病院に配布され、スタッフから希望者を募ります。

部署の状況などを考え併せて、所属長から推薦されると、看護部長同士で時期などを連絡調整する仕組みになっています。

南の島・温暖な気候・雪のない生活に憧れます

私もスタッフだったら、沖縄・離島・四国のあたりは今でも行って見たい・・

雪のない冬、白い砂浜、海辺でのんびり。

あ、遊びじゃありませんね。

さてこの2月と3月、冬の札幌に、大阪と神奈川からおひとりずつ研修に来られました。

2月の真冬のさなかに(でも雪まつりのときに)来ていただいた大阪のナースには、「札幌に着いたらまず最初に靴屋に行って滑らない靴を買って下さいね」とお教えしました。

院内を案内すると、そこここにある飾り付けを観ては感激してくださいました。

3月は神奈川からのナースでしたがもともとは東北出身ということで、冬道は慣れたもの。安心しました。

お二人とも日頃は急性期病棟の中で緩和ケアを行っている方々なのですが、当院の印象を尋ねると

「ドクターや他職種とのカンファレンスで、みんなが対等に話し合っていることに驚いた」

「ドクターと情報共有ができているので、患者さんへの対応が早い」

「廊下で会う職員がみんな親切で心地よい」

という感想をいただきました。

1週間という期間はあっという間ですけれど、途中ホームケアクリニックで在宅ホスピスも見学し、ちょっぴり札幌観光もできて、充実していたのではないかと思います。

当院からもキャリアアップ研修に誰か行かないかな~と思っています。

百聞は一見にしかず、ですからね!

今日もこのブログをお読みいただきありがとうございます。

グループ病院以外からも広く見学者を受け入れていますので、希望があればご相談ください。

「あなたはがんです」と診断を受けたら

病院のFBにもUPしたのですが、ちゃんとまとめておきたくなりました。

1月27日(金) 豊洲市場前に建つ マギーズ東京に行って来ました。

マギーズ東京という所、一言で説明すると、がんに関するあらゆる相談窓口です。

自分や家族ががんと診断を受けた時、誰しも頭が真っ白になり、治療法のこと、仕事のこと、家族のことなど様々な心配不安が沸き起こってきます。病気のことは医師や看護師に訊くことはできても、お金のことや家族のことなどは相談しにくいものだと思います。

看護師の私だって、そのときどんな反応をするか自分では予測がつきません。病気の知識があっても自分事となるときっと迷い悩むだろうと思うし、お金のことなどは、相談する相手をだれにしようか悩むだろうと思います。

家に帰って一人になった時に、様々な感情と共に疑問や不安が思い浮かぶ。その時に気軽に相談できる場所がないという発想で、マギーズは出来ました。

詳しくはhttp://maggiestokyo.org/

相談するのは患者本人でも家族でも友人でもいい。

相談を聴いてくれるのはがんの専門看護師や臨床心理士などの専門家。予約はないので待つこともあるけれど、待ち人同士がお互いの話をして、偶然同じ病気や似た体験をしたことから急速に親しくなることもあるそうです。正しい情報を取り入れるというだけではなく、気持ちを聞きあい心を穏やかにし、問題を整理して自分らしい意思決定を支援してくれる場所、そんな場所なのです。

相談するのは患者さんだけではなく、ご家族や友人ということもあり、その立場や病状の度合いは問いません。

いちばん身近な家族だからこそ、逆に言いにくい、話し合えないということもあります。直接治療に当たる医療者にはセカンドオピニオンを切り出しにくい、ということもあるでしょう。こんな時は、距離の遠い第三者が良い、という場合があります。

マグカップにたっぷりのお茶とお菓子をふるまわれて、テラスのベンチや室内のゆったりしたソファに座れば、くつろいだ気分でお話ができそうです。

建物は大きなガラス窓と木のぬくもりを感じる作りで、自然の光がたっぷり入って温かです。奥に広めのキッチンがあり、何か身体に良いものも作れそう。広めのベンチは小さな子供の遊び場にしたり、少し横になって休みたい方のベッドにもなります。

どの場所も、ちょっとした優しさが感じられます。そしてなんと相談は無料なのです。

夢を叶えるには・・・呟くんですよ(^_^)

創設者の秋山正子先生は全国に「暮らしの保健室」を作られて、地域の方々に健康に関する情報提供や相談業務を広めて来られました。

東京だけじゃなくて、全国にマギーズ・センターがあったらいいですよね。

本当は私たち医療者が日常的に相談業務にもっと時間をさければいいのだけど、もっと敷居が低くて、「こんなこと相談してもいいですか?」という言葉に「大丈夫!なんでも言ってみてください」と言える場所があればいいなあと思います。

マギーズを設立するのにも色々な困難があったのではないかと思いますが、「やろうと思ったら、黙ってたらダメ。呟くんですよ。」と茶目っ気たっぷりにおっしゃいました。想いをつぶやくことで誰かが応援してくれる、そして夢の実現に繋がると、私は受け取りました。

そして頭の中に新病院と共に、いろんなアイデアのタネがフワッと浮かびました。

がんの相談だけでなく、介護や認知症のご家族の相談、合間にマッサージやリフレクソロジーを受けられて、独り暮らしの高齢者の食堂を作って、ちょっとしたコミュニティになって、たまに音楽やアートのワークショップ・・・いつもの妄想ワールド・・(^_^)

帰りがけにもう一度、先生から「呟くんですよ。」とささやかれました。

これはもう、神の啓示に近いんじゃないかと思いますがどうでしょう?

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます????

やっぱり世のため人のため、愛ある活動はそれだけで応援したくなるものですね。

旅立つ場面に家族がそばにいられること

- 私が看護学生のころの話です。

「私はね、自分や自分の親ががんで死ぬとしたら、自分の子供たちに死ぬ瞬間立ち合わせてやりたいと思っている」と看護教員のT先生が話をされました。

「臨床現場では、死ぬ瞬間救命処置をするために家族は部屋から追い出されることが多い。でも、予期していて、避けられないものなら、無駄な処置はせずに家族でその場面にいたいと思っている。特に今の時代、愛する人の死ぬ場面は、たとえどんな小さな子供であっても、見せてやりたいと思うの。」というようなことをその先生はお話しされました。

もう、30年くらい前の話です。

その後私は急性期の病院に就職し、臨終の場面では心電図モニターや点滴・酸素などがフル装備されており、呼吸の補助や心臓マッサージなどの蘇生処置を精一杯することが当然だと教わってきました。

蘇生の間はご家族には病室から出て頂きます。場所も狭いですし、心臓マッサージや呼吸の補助など医療者が動きやすくするためでありますが、もう一方でご家族にとっては蘇生のシーンそのものがショッキングな出来事だからです。

一定時間蘇生をし続けても回復が望めないと判断したとき、ご家族に病室にお入りいただいてモニター画面を見て説明をする、臨終とはそのような流れでした。医療者としても無力感を感じる瞬間です。

死ぬ瞬間をどこでどう迎えるかは誰にもわからない

私の頭の隅にT先生の言葉は残っていました。

59歳で母ががんで亡くなったとき、偶然ですが私は子供たちを立ち合わせていました。

蒸し暑い土曜の午後、幼稚園から子供たちを連れて母のもとに来ていました。

ぎりぎりまで家にいて、「(蘇生など)よけいなことは一切してほしくない」という母でしたので、入院した翌日でしたが点滴一本すら入っていませんでした。苦痛を取るための注射を一本打ったあと、主治医が診察に来るのを待っている間にすうっと命が閉じました。

息を引き取って数分後、父と私がひとしきり泣いたあとで、それまでじいっと部屋の隅にいた4歳の娘がとことこと近づき、母の枕元にぴょこんと飛び乗り、黙って母の頭をやさしく撫でたのでした。

死というコトバも概念もわからない年でしたが、ごく自然に子供たちはそのことを、しかもあっさりと受け入れてしまったのでした。周りで慌てたり泣いたりしていた大人たちを尻目に、なんと堂々とした受け入れの対応かと、わが子ながら驚いたのを覚えています。

大きくなった娘は、そのことを自分の体験としては覚えていません。

けれど折に触れて私が話すので「もう何回も聞いた」とあきれながら、記憶として刷り込まれているようです。

旅立ちという言葉

「死」という言葉を私たちは「旅立ち」という言葉に置き換えて使っています。

生々しさを払しょくし、柔らかい表現にという意味合いもありますが、死は誰にも訪れることであるから、医療者としては苦痛なく穏やかにその時が迎えられるように援助をすることが前提で、次の場所へ旅立つイメージを持つことが大事だなと私は解釈しています。

旅立つ場面に寄り添えることもあれば、みんなが寝ている隙に静かに旅立つ人もいます。それは(静かに寝ている人を起こしたくない)という患者さんの配慮だったのですよ、ということもあります。どんなにその人を愛し、思っていても、旅立つ時は思い通りにいかないもので、必ず何か後悔や思いが残ってしまうものです。

でもそうして何度も何度も繰り返し思い出して、生きている人が話をするというのが、「いつまでも心の中に生きている」ということであって、次の世代の子供や孫につながっていくことだなあと思うのです。

あの日が休みの日じゃなかったら、夜だったら、きっとあの場には立ち会えなかった。

私や私の子供たちが母の旅立つ場面に立ち会えたことは、とても有り難いことで、母からのギフトだと思っています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

いつかT先生に会ってこの話をしたいと思っています。

病院の窓から冬の日の朝焼け

どんなタイミングでホスピス緩和ケア外来にかかればいいのでしょうか?

ホスピス・緩和ケアというと、「死を待つだけの場所」「治る希望のない最期の場所」とまだ多くの方が考えられているようです。

確かにホスピスという場所は死を迎える場所ではあるのですが、限られた時間を愛する人とともに大事に過ごし、「最後までその人らしく生き切る場所」であると私たちは捉えています。

人の生きる時間には限りがあり、すべての人は100%死んでいきます。

これだけは「絶対」と言っていいことです。

がんという病気に体の大部分が占有されたり、がんの状態そのものが進んで生命を脅かす状態になって、手術や放射線や抗がん剤などの積極的治療や、代替療法などが効果を出せなくなったとき、主治医から「緩和ケアを紹介します」と言われると、見放されたように感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

戦って戦いぬいて、これ以上の方法はもうなくて、紹介されてこられる方もいらっしゃいます。

それから痛みや辛い症状を抱えていらっしゃる方もいらっしゃいます。

あるいは、まだ診断を受けて初期の段階で、緩和ケアというところがどんなところなのか知りたいという方もいらっしゃいます。

緩和ケアにかかったら、もう積極的治療は選べないの?

やっぱりまだ病気ととことん戦いたい。

そうしたいと思ったら、いつでも相談できますし、適切な病院へ紹介することもできます。

新たな治療法を試してみたい、それもその方の意思決定ですから、私たちは支援します。

そんなことを言ったら医師に失礼にあたるのではないか、と思う方もいますが心配は無用です。

いつ、緩和ケアにかかればいいの?

結論から言うと、どのタイミングが適切かはその方によります。

そしてその方がどんなふうにこれからの時間を過ごしていきたいか、にもよります。

ただ、早く知って損した、ということはないようです。

むしろ早く知りたかった、もっと早く来ていたら有意義な時間を過ごせたのに、とおっしゃる方はいらっしゃいます。

緩和ケアに来たらもう退院はできないかというとそうでもありません。

痛みや吐き気などの辛い症状が取れることによって、体力の消耗がなくなり、動けるようになっておうちに帰る方もいらっしゃいます。

まず誰に相談するの?

当院ではメディカル・ソーシャル・ワーカーが窓口になり、病気とどのように戦って来て、今はどうご理解されているか、これから先どうしたいのかを、まずは詳しくお聞きします。

病気以外にも心配されていることをひとつひとつひも解いて、整理するお手伝いをさせていただいてます。そして医師・緩和ケア認定看護師らと情報を共有して、緩和ケア外来の診察を予約して頂くことになります。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

まだまだコトバが足りなくて伝えきれませんが・・

死を考えることは、よりよい生を考えること、とわたしは考えています。