ホスピス・緩和ケア

人間的な判断はチームで行う~柏木哲夫先生の講演から

ホームケアクリニック札幌は10年前に緩和ケア専門の在宅診療所として産声を上げました。

当院総長の前野先生と田中師長さん、ソーシャルワーカーの故提箸さんの3人でスタートし、10年の間に変化しながら、地域の中で必要とされていることをコツコツ丁寧に続けてきました。

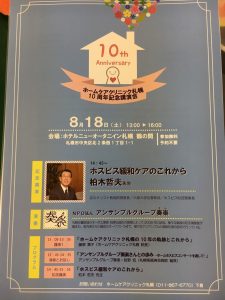

先日札幌市中心部で10周年記念の講演会が行われました。

記念講演をされた柏木哲夫先生は日本のホスピスを築いてこられた方で、前野総長の師匠です。

ということは当院のマインドも柏木先生の教えから続いているもの、ということです。

本もたくさん出版されています。どの本も温かい言葉でつづられていて、人は死の間際までユーモアを持つことができると、先生の本で知りました。

そんな先生の講演を間近に聴くのは初めてです。

聴衆の半分は一般市民の方でしたので、先生は易しい言葉を選んでお話されました。

人間的な判断はチームで行う

患者さんを診るとき、当たり前のことですが医師は医学的判断、看護師は看護的判断をします。ソーシャルワーカーは社会制度から見た判断、理学療法士は身体運動機能からの判断となります。

それぞれは専門的ですが一つの方向からだとその人の全体像は見えません。

一人一人の専門職集団が、自分の領域から見聞きしたことを一つの場で話し合い、情報を共有することによってその人の全体像をとらえることができるのです。

全体像を人として見て関わるためには、偏らないでメンバーが何でもいえる場を作ること、そして他のメンバーの意見を受け止めて、リーダーがそれをまとめる必要があるのです。

これが今医療界で言われているチーム医療です。

でもこれがなかなかできてないことが多いのです。

医師も看護師もソーシャルワーカーもそのほかの職種も、対等にモノがいえないところがまだまだいっぱいあるのです。

柏木先生は「人間的な」とおっしゃいました。

人間的な判断をするには医学的専門的判断だけでは偏りが生じるので、様々な視点が必要なのです。

いいこともよくないこともありのまま受け止める寛容さを、チーム全体で持つというニュアンスが、先生のお話から感じられました。

それには、弱さを出してもいい場を保証し、見下したりせず穏やかに話し合える場にならないといけないのでしょう。

見栄やプライド、専門用語で覆って、意見を言うと批判に聞こえてしまうような場や、話す人は決まっていて一言もしゃべらない人がいるのでは、表面的な話に終わってしまうのです。

医療者は特に謙虚で素直になって、他者の話をよく聴く必要があります。

って「言うは易き、行なうは難し」ですね。

若い世代が、基礎教育のところから一人の患者さんについて対等に話し合うトレーニングを積むべきじゃないか?と思います。

人間とは?とか生きるとは?という話を柔らかい頭で話し合い、患者さんの話を聞くことにもっと時間を割いたらいいな。きっと。

そうしてお互いに聞きあうことで、人間性がはぐくまれていくのだと思います。

新人時代お世話になった矢崎先生も会場に!

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

人の話をよく聴いてないことが多い私は、ちゃんと聴こうと思います。

ホスピスのこころでつながっている

ホスピスでは毎週水曜日の午後に音楽と飲み物を自由に楽しんでもらう時間を設けています。

音楽療法士の先生がピアノを弾き、飲み物のメニューから選んでボランティアさんが運んでくれる、カフェのような時間です。

「なにかリクエストはありませんか?」と音楽療法士の先生が呼びかけました。

とある患者さんが「リクエストしたいんだけど、曲名がなんていうかわかんないんだよ」

ともどかしそうにしています。

「朝ドラの「マッサン」で主人公のエリーさんが歌っていた、あの、よく聴く歌で・・。イギリス民謡じゃないかと思うんだけど?」

その場にいたドクターがスマホで検索し、画面を患者さんに見せたら「ああ、それそれ!」とおっしゃいました。

さらに画面を見て確認したナースが一名、ぴゅーーっと詰所にもどったかと思ったら、ほんの数分で戻ってきました。

「はい、先生!」と音楽療法士の先生に渡したのは、さっきリクエストのあったイギリス民謡の楽譜でした。

ネットで調べてプリントしたのです。

今、患者さんが聴きたいと思っている曲を叶えるためにどうすればいいかを瞬時に判断して結果を出す。

私はこのナース、デキる人だな~と思いました。

彼女はこんな風に、人が求めているものをすぐに察知して行動する人でした。

誰にも気さくで温かく、世話好きで涙もろいのにさっぱりした人でした。

でした、と過去形にするのは今月で当院を卒業するからです。

当院でしっかりとホスピスのこころを学び実践してきた彼女は、遠く九州の緩和ケアで働く予定です。

そこでまた人々を幸せにし、大きな木になることを遠くから見守っています。

長い間ありがとうございました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

しばらくみんなさみしいね。

ホスピスのこころ研究所設立~下稲葉康之先生の講演から感じたこと

6月23日(土)に私どもの病院の総長・前野宏がNPO法人「ホスピスのこころ研究所」を設立し、その記念講演会が札幌市内のホテルで開催されました。

左:下稲葉先生 右:前野総長

九州は福岡にある栄光病院というホスピスをおつくりになった、下稲葉康之先生をお迎えしました。

私はホスピスに関してはまだまだ初心者ですので、お会いするのもお話を聴くのも初めてでした。

今回のブログはその講演を聴いての備忘録的な内容で書こうと思います。

患者さんは人生の先輩である

医療者として苦痛を取り、心地よく癒して差し上げたい、と思っているものの、我々医療者はがんと診断されたこともなく、化学療法や手術を受けたこともなく、「これ以上治療できない」とも言われたことはありません。ましてや死も経験していません。

だからおひとりおひとりの患者さんが、我々にとってまだ未知の世界を先に進まれている、人生の先輩です。

私たちは人生の先輩たちのお話をただ謙虚に傾聴するしかありません。

「痛みや吐き気など、辛い症状をお持ちでしょうか?」

「今、どんなお気持ちでお過ごしでしょうか?」

とお尋ねし、そのお気持ちを受け止め、理解しようと努めるよりないのです。

私たちは医療者としてたくさんの患者さんを看送ってきました。

そんな私たちでも、自分ががんになったら、それらのことを冷静に受け止められるかはわかりません。

動揺したり、怒りを覚えたり、右往左往するかも知れません。

なってみて初めて分かることがたくさんあるでしょう。

患者と家族が死を前提として対話できること

私たちはコミュニケーションや信頼関係が大事だと知っています。

患者さんとコミュニケーションを交わし、家族とも交わしています。

けれどもそれだけでは未完成です。

患者と家族が「死を前提として」対話できることをお手伝いできるような役割と立場であると自覚しましょう。

家族だからうまく言えないことがある。

夫婦だからわかっているつもりで口に出さないことがある。

あなたを大事に思っている、愛している、言えなかったことをあとで後悔しないように。

信頼関係を結んで、そっときっかけを作るのです。

下稲葉先生はクリスチャンですが、それを患者さんに押し付けるようなことはされません。

むしろとても気をつけられて距離をおいていらっしゃいます。ただ患者さんとの対話の中で宗教的な問いかけがあるとそれにお答えしたり、求めがあると讃美歌をお歌いになって、慰められることがあるそうです。

曲名は聞き逃しましたが、患者さんの回診中にお歌いになった讃美歌の一節を、講演の中で歌って下さいました。

なんともやさしく心に沁み渡る声とことばでした。

先生が歌われる讃美歌を聴いて、患者さんの心がふっと柔らかく溶けるのが目に浮かぶようでした。

どんな形やきっかけでもいい。

患者さんとご家族が「死」という前提で垣根を越えた対話ができますように。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

なにより、信頼関係。

桜のじゅうたん踏みしめて ~ちょっと遅めのお花見会~

新鮮な空気。

強すぎない日光。

やわらかく流れる風。

桜の花びらのじゅうたん。

札幌ではお花見というと、5月の連休の頃を連想しますが、ここホスピスのお花見会は今年5月23日(水)に行われました。

連休あたりは混みますし、何より気候が安定してなくて寒いので。

なのでちょっと遅いかな~と思いつつ、今年は23日に決めたのです。

ソメイヨシノはもちろん終わってましたが、八重桜はまだまだ満開中。

平岡樹芸センターhttps://www.sapporo-park.or.jp/jyugei/

は人もまばらで空いています。(ラッキー!)

ここに患者さんとご家族と職員合わせて50名ほど、車4台でピストン輸送。

真ん中の広場でボランティアさんがテーブルを広げ、温かいお茶とコーヒーを用意して迎えてくれました。

「外出は数か月ぶり」という方。

「ここは亡くなった父と来た想い出の場所。」というご家族さん。

「まだ桜が見られるとは思わなかったわ。」と目を潤ませた方。

ちょっぴりビールを口にしたり、

にわか手品師になって大笑いしたり。

一緒に来られなかった方へ桜の花びらを集めて持ち帰る職員がいました。

訪問診療を終えて院長も途中から合流しました。

その日その瞬間を大事に大事に。

輝くような笑顔の写真をたくさん撮って、やさしい時間を共にしました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

もっといろいろできるといいなぁ。

”患者さんに寄りそう”ってよく言うけれど

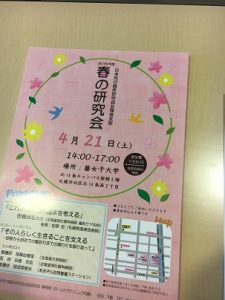

4月21日札幌市内で「死の臨床・北海道支部春の研究会」があり、今年度から支部長になった田巻知宏先生(北海道消化器科病院)の特別講演とシンポジウムを聴いてきました。

田巻先生は東北の大震災後に、被災者の健康と心をサポートする「お医者さんのお茶っこ」という活動を今年の3月までされていたそうです。

また北海道に子供ホスピスを作るプロジェクトでも活動されていて、それらの幅広い実践活動が緩和ケアとも結びついているので、講演内容は深く広く考えさせられました。

グリーフ(悲嘆)は乗り越えるのではない

「私たちは人生の中でグリーフ(悲嘆)を何度となく経験します。亡くなるというだけじゃなく、大切な人と別れたり、物を失くしたり、愛着のある場所を離れたり。その人個人の歴史と将来に関わることです。グリーフを乗り越えるというのではなく、時間と共に受け入れていけるようになるものです。」

「回復のために必要な時間はその人により様々ですが、おおよそ2年から5年かかるといいます。その悲しみを忘れることはないけれど、少しずつ今この時が幸せだと感じられる時間が出てきて、ちょっとずつそれが長くなっていくことで人は回復していくのです」、と田巻先生はおっしゃいました。

なるほどな、自分自身のことを想い返してもそうだな、と納得します。

前のめりな寄り添いは時に迷惑なことがある

講演のあとシンポジウムがあり、おひとりの患者さんを病院~緩和ケア外来~在宅の連携で関わった経緯について、それぞれの立場から発表されました。

発表後の質疑応答の中で「患者さんに寄り添うってよく言うけど、前のめりな(医療者都合の)寄り添いは時に相手にとって迷惑なことがある」という発言も印象的でした。

私たちは必要なときにすうっとそばにいることができているだろうか?

忙しいことを理由にほんの数分だけ共に過ごすことを先延ばしにしてないだろうか?

あるいは相手が必要と自覚していなくても、先を見越して傍らにいることができているだろうか?

心が伴っているだろうか?

そしてそれは本当にその人の役に立っているのだろうか?

それは患者(家族)さんにしかわからない。

「患者さんの立場になって」というのと似てる。耳障りのいいコトバだけど、そもそも患者さんの立場になんかなれっこない。だから近づいて患者さんの思いを聴き、これでいいのかを確かめる、謙虚になって教えていただくということが大事なんだな、と改めて感じました。う~ん、正解なんてないよね。深いなあ。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

「ああ、あれでよかったんだな」と思えるのはだいぶあとになってからわかったりするもんね。

ボランティアさんの作ってくれた寄せ植え。私はこのクリスマスローズが好きです。

ホスピス研修生を通して学ぶこと

ホスピスでは様々なところから研修生を受け入れておりまして、今年度は13名の方がおいでになりました。

短い方で1日~長くて1か月位の間、病院の寮に寝泊まりして研修されます。

滞在する間に一度院長・事務長・ホスピスナースと共にお食事をしながら感想などを聞かせていただくのですが、みなさんいろんなカルチャーショックを受けられていきます。

「ドクターが患者さんの家族構成や生活背景についてものすごくよく知っているのに驚いた」

「朝昼に行われる他職種カンファレンスの内容が濃い」

「自分のいまいる部署では対応できないようなことでも、患者さんの願いをかなえようとしている」

「回診で椅子を持って歩き、座って患者さんの話を聴く姿」

「時間の流れがゆっくり穏やかだけど、実は看護師はものすごく細かいことにアンテナを張っていて忙しい。忙しいのにそう見せないところがすごい」

「職員がみんな対等な感じ」

などが共通したところですが、先日いらした方がこんなことをおっしゃっていました。

「吸痰(痰を管を使って吸引すること)が少ないですよね。自分の病棟では亡くなる間際まで吸痰しているイメージがあるけど、ここではほとんどそういう姿はなくて驚きました」

それについて院長が「それはね、身体がむくむと(看護師に)怒られるからですよ」と控えめな声で答えました。

食事が摂れない⇒点滴をする⇒水分量が多くなる・代謝が悪くなる⇒体がむくむ⇒肺にも水がたまり痰が増える⇒痰を吸引する⇒患者さんは辛いという構図があるので、水分量を必要最小限に投与するように気を付けているそうなのです。

身体がむくんでくると、全身を観察している看護師から院長も怒られる・・とは私も初めて知りました。

しかも痰をさらに減らす秘策もあるそうで、緩和ケアの分野ではジョーシキなのだそうです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

研修生の鋭い視点を通して、私も勉強になりました。

死の場面に間に合わないことについて ~ご遺族のお話を聴く~

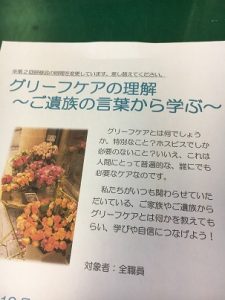

11/9のグリーフ(悲嘆)ケア勉強会は、いつもボランティアで来て下さっているKさんに講師をお願いし、当院でお母様を見送られたご遺族としての立場から、お話を聴かせていただきました。

普段の講義とは違って、机を取り払い、車座になって対話形式です。医師・看護師・ソーシャルワーカー・薬剤師・ケアマネージャー・介護福祉士・医事課・・・・ほとんどの職種が集まっていました。

私は途中から参加したのですが、Kさんのお母様が当院に入院されていたときに、お母様の臨終に間に合わなかったことについて話している最中でした。

Kさんは家庭やお仕事を持ちながら毎日面会にいらして、つらい症状が少しでもよくなるようにと、看護師と一緒に考えながらお母様へケアを行っていました。

「明日の状態を少しでもよくするための、今日のちょっとした行動」は、状況が厳しい中でも有意義だったと回想していらっしゃいました。

小康状態が続いていたある晩のこと、プライマリーナース(担当看護師)が夜勤の巡回をしているときに、kさんのお母様の呼吸が止まっているのを発見しました。

看護師にとっても予期せぬ急な状態の変化でした。

その瞬間に「どうしよう、あんなに毎日熱心なご家族なのに、死の場面に間に合うように察知して連絡することができなかった」ととっさに思ったそうです。

ご家族が病院に来られるのを待つ間、その看護師は

「どうして”今夜あたりだ”って言ってくれなかったの?わかっていたら夜帰らないで泊まったのに」とご家族から怒られ、非難されることを覚悟していたそうです。

しかしKさんは一言も看護師を責めることなく、亡くなった事実を受け止めたそうです。

それが看護師には不思議だった。責められて当然と思っていたから。

Kさんは「ここに入院してから旅立つまでの間、看護師さんは一緒に悩みながらケアしてくれた。そのプロセスがあったし、あらかじめ突然死が訪れることもあると聞いていたので、間に合わないというのはこういうことかと思った」のだそうです。

五感を働かせて観察する私たち医療者にも、残念ながら前兆をとらえきれない死がたくさんあります。可能な限りお一人ではなく、ご家族に見守られる中で旅立ちができるようにすることで、死の事実の納得と受け入れがしやすく出来たらと思うのは、どの医療者にも共通することだろうと思います。「死に目に会う」ことを大事にするのは、日本の死の美学かも知れません。

ただ、私は若かりし頃先輩からこんな風に教わったことがあります。

「”死ぬとき(タイミング)”はその人が選んでいる。みんなに囲まれて逝きたい人もいるけど、誰もいないときに静かに旅立ちたい人もいる。寝ている家族を起こさないように、夜中にひっそりと逝く人もいる。」と。

Kさんのお話を聴いて、当時のプライマリーナースは長い間の胸のつかえが取れた様に、ほっとした表情を浮かべていました。

ご遺族からこんな風なお話しを聴けるというのは、なかなかありません。

けれども、こうして大切な人を中心に話し合うことが、やっぱり明日のケアをよくすることにつながるのだと思います。

私たちにとっても、グリーフ・ケアになりました。

Kさん 貴重なお話をありがとうございました。

緩和ケアセミナー裏話

11月3日に「第1回徳洲会緩和ケアセミナー」を当院が事務局となって開催しました。

内容については他の方が書くと思ったので、私は裏側の話を書こうと思います。

[開始前のミーティングです]

徳洲会グループは救急医療やへき地医療を支えることを主体にしてきた組織で、緩和ケアを始めたのは当院が最初でした。院内でも「緩和ケア」「ホスピス」という概念を理解されるまでに理事長は相当ご苦労されたと聞いています。

それが時代の変化とともに徐々に緩和ケアが広まり、グループの中にも緩和ケア病棟や緩和ケアチームを持つところが増えてきたので、そろそろ全体で集まって学び合う場が必要ではないかと考え、理事長の発案で開催となりました。

[前野理事長の基調講演]

当院には大きな会議場がないため、札幌徳洲会病院をお借りすることになりました。

慣れない環境・100人位の参加人数・講演依頼・抄録作成・当日の職員の配置・職員への説明・・通常業務をしながらの準備です。

事務局のリーダーにはK君が抜擢されました。

Kくんはネクタイと靴を新調して気合を入れました。

会場は8Fの講堂と2Fの会議室を利用します。前日に、係りの職員が連絡を取り合うのにLINEのグループを急きょ作ることになりました。

19人の職員がこのグループに入り、それぞれの持ち場の状況を報告するツールになりました。

「8割会場に入ってます。誘導受付は引き続きお願いします」

「了解です」

「あと何人来てないか教えてください」

「まだ到着されてない方はあと3名です」

「会場暑いですか?」

「ちょうどいいです」

「ランチ会場の設営完了してます」

「誰かi-phoneの充電器持ってませんか?」

「充電器持ってますよ」

「充電器渡しました」「もらいました。ありがとうございます」

などの連絡が飛び交います。

私はLINEって便利だなとしみじみ思いました。離れていても、みんながお互いのことを理解し、助け合おうという意識がうかがえました。ランチ会場の設営状況も写真で送ってくれるので、全員が共通認識できました。このやりとりを確認しつつセミナーを見守っていました。

[ 分科会ではアツい討議 ]

セミナーが無事終了し、お客様が懇親会に向かわれたあとの片づけ作業にも

「8Fごみ袋がないです」

「今行きます」などと連絡が飛び交う中、

「院長から一言!熱かった。みんなの気持ちが!」という労いのコトバが入り、事務長からも「完了したら連絡ください。ラインの中でみんなでオー!したい」と入りました。

「みんなお疲れ様!」「お疲れ様!」「お疲れ様!」

の連呼の後、理事長から

「本当に今日はご苦労さま。集まった皆さんが良い会だった。また来ますと言ってくれました。皆さんの準備のおかげです。この会をやってよかったね」との言葉が入りました。

最後にリーダーのK君が

「理事長、皆さん今日はお疲れ様でした。個々の能力が発揮され南青洲の良いところが全面に出たセミナーになったと思います。みなさんの協力のおかげです。感謝の気持ちで一杯です。この団結力をこれからの南青洲の業務にも生かして行きましょう。本当に、本日はありがとうございました。みなさんゆっくり休んでください」

という挨拶が入りました。

この経験はK君の一生の宝になるに違いないと思いました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

涙もろい私は、LINEを読み返すたび胸熱くなるのです。

なぜ間もなくお迎えが来る人に時間とエネルギーを注ぐのですか?

ぐさりと刺されるような問いですが、これは先日行われた「日本死の臨床研究会」のシンポジウムのテーマでした。

もともとはあるジャーナリストがマザー・テレサに向けて発した質問だったそうです。

この問いには正解はなく、考えるプロセスが大事。これから医療の道に進む学生さんに、緩和ケアについて説明する気持ちで、皆さんも考えてくださいと司会の小澤竹俊先生(めぐみ在宅クリニック)が言われました。

私は長いこと急性期医療の場にいたので、救急車で運ばれてくる患者さんの治療や処置が優先されることが当たり前、スピードと効率、もれなくなされるべきことができていることが成果だと捉えられていました。そして治療ができない状態というのは医療における敗北というようなニュアンスが、なんとなくですがありました。

自分がスタッフだったときも、患者さんの最期の時にじっくり関わりたいという気持もありましたが、頭の中は次にすることで一杯であって、常に時間に追われっぱなしで、心からその場に向き合えずにいました。

中堅の看護師が退職する時、「もっとじっくり患者さんに関わりたい」という風に言われる背景には、こういう困難感も含まれていたのだと思います。

ですから、私は昨年この病院に来て緩和ケアの実際をこの目で見た時に、これは「じっくり関わりたい」看護師たちが、心からやりたいと思っている仕事ではないか?と思いました。

患者さんの傍らに座り、辛い場所に手を当てる。

五感を働かせて患者さんを知ろうとし、その方が望み、喜んでくれるような援助をする、ということを。

本来それが当たり前のケア、なんですけどね。

シンポジストの市橋亮一先生(総合在宅クリニック)は、現代医療の背景を「トリアージ主義・延命主義」と述べ、「生産性」や「治る人は治す」ということが重視される中では、残り時間の少ない、治らない病気の人に対して「やることがない」という風に考えられてしまっているのだろうと述べられました。

しかし人生で体験する苦痛がその時期に集約され、そこを支える資源が少なく、限られた時間だからこそ、幸せと思える人生を生き切ることを支える私たちの仕事は、無限にあるのだとおっしゃり、私は大きくうなづいたのです。

全ての人が100%死を体験します。

がんであっても、がんでなくても。

最期を選ぶことは叶わないけれども必ず死が訪れる。

自分の想いを伝えられて、少なからず死や死後の準備ができると考えれば、がんで逝きたいと私は思う。

人生の最終段階は人と人の暖かいつながりの中で、愛と感謝に満ちて、「いい人生だった」と感じてもらえるひと時にしたいと思います。

そういう時間を支えるのが私たちの仕事だし、ひとりとして同じ人生はないし、だからこそこの仕事は魅力的なんだろうとも思います。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

安心してゆだねられる、あたたかいHOMEでありたい。

[ 病院前は落ち葉のじゅうたん ]

エンゼルケアの研修会

7/31に院内で「エンゼルケア」の研修がありました。

講師の緩和ケア認定看護師市川佳代さん(千葉徳洲会病院)とは、昨年院長とグループ病院を見学した際に、初めてお会いしました。

別な仕事で市川さんの札幌出張を知った私は、図々しくも当院での講義をお願いしたのです。

「エンゼルケア」というのは看護師の用語で、患者さんが亡くなられた後に体を清潔に整え、点滴など身体に入った医療器具を取り除き、メイクをすることを指しますが、広い意味ではご家族の悲しみへの対応も含まれていて、生物学的な「死」よりも前から少しずつ準備教育を始めるとともに、自然な状態への整えと、ご家族が死を受容するための援助を行うものなのです。

市川さんは緩和ケア認定看護師としてご勤務中に、ご自身のお母様ががんの末期であることを知りました。

職場の理解と協力を得て、在宅で看護し自分で看取る決心をしました。

その生活とお見送りした体験が、写真で克明に記録されていました。

ご家族やお母様のご友人たちが集まり、ともに過ごした日々がスライドに映し出されました。

趣味でフラダンスをしていたお母様の死に装束は、一番似合っていたドレスでした。

市川さん渾身のメイクでとても明るく満ち足りたお姿となり、その後のハワイでの散骨に至るまでが、一貫した納得の「エンゼルケア」でした。

こうして講義室に集まった私たちは、市川さんとお母様の最期の日々を追体験させていただきました。

最期の時までを精一杯生き抜いた、一人の女性の息をのむようなお話でした。

一方、看護師として娘として、様々な角度からお母様の姿を見つめ、思いを込め、最善のケアをやりきった姿がそこに映し出されていました。

うらやましい!すばらしい!私はこんなことできなかったなぁ!

市川さんは自分の体の斜め横を手でぐるぐるしながら「今もこのへんに母が漂っていて、ちゃんと私がお話しできるように支えてくれているんです」と茶目っけたっぷりにお話しするのですが、聞いている私にもお母様が笑って隣にいるような気配が感じられ、それが幽霊だとしても温かくほほえましい光景に映りました。

これが生きている人の中にいつまでも生き続ける、ということだなあと思うのです。

市川さんの講義は、終わった後になんだか人と話したくなります。

皆、何かしら誰かを失った喪失感を抱えながら生きていると思うから。

普段はそのことに蓋をして、仕事をしたり生活したりしている。

でも、ときどきこうして蓋を開けて、泣いたり懐かしんだりして悲しみをちゃんと味わうことも大事だなと思います。

市川さん、来ていただいて本当によかった。

グループ病院にこんなに優秀で素敵なナースがいることに感謝します。

また来年もぜひ続きを聞かせてください。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

「大切なのはどれだけたくさんのことをしたかではなく、どれだけ心をこめたかです」(マザー・テレサ)