ホスピス・緩和ケア

緩和ケア病棟看護師募集

こんにちは。札幌南徳洲会病院です。

緩和ケア病棟で勤務する看護師さんを若干名募集します。

詳細は採用情報のページからお入りいただき、エントリー画面からお問い合わせください。

すてきな看護師さんをお待ちしております。

予選で入賞! 業務改善発表会

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

札幌は再び冬景色です。この、降ったりやんだりしている時期が一番寒く感じます。

さて11/22「いい夫婦の日」に、北海道・東北ブロックの業務改善発表会の予選が開催されました。

11の病院がそれぞれ力作を発表して、審査員が評点をつけ1~3位までが本選に出場することができます。

今年はホスピス西病棟からの発表でした。電子カルテシステムを使って、褥瘡予防に役立てたことを2年かけてまとめたものです。

病気のために体を自分で動かせなくなると、皮膚の血流が悪くなって床ずれ=褥瘡ができてしまいます。痩せていたり、あるいはむくんでいたりするとなおその状態に陥りやすくなります。また一旦褥瘡ができてしまうと、なかなか治りづらいもので、それは栄養を含めた全身の状態とも関係します。日々の看護師の観察とケアが重要な役割を持っています。

実際この取り組みを始めてから、褥瘡発生率が激減し、副次効果として入院時にすでにできていた褥瘡も治癒するケースが多くなりました。

発表の前日、「発表練習を聞きに来てください」とホスピス師長に言われて、教育師長と一緒に席に着きました。やってきたことを図表にまとめ、人にわかりやすく伝えるのは、とにかく準備がだいじですね。小さなほころびを修正し、準備は整いました。あとは落ち着いて発表に臨むだけ。若手のホープが発表です。

当日は発表も滑らかに、質問にも落ち着いて答えられました。

休憩時間のあと、本部審査員長からの講評がありました。驚いたのは「これは患者さんのQOLの本質であり、看護の原点だ」と言われたこと。業務改善というと、コストの削減や作業の効率化を主に評価されがちですが、看護の質について評価していただき、本当にうれしかったです。

そして3位に入賞し、本選出場権を得ました。

この後もう少しブラッシュアップして、臨みたいと思います。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

何ごと、積み重ねだね。

居心地のいい学会・日本死の臨床研究会

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

連休中、雨の日がありましたが、最後は秋晴れの札幌でした。一気に空気が変わり、虫の声が聞こえなくなりました。秋が長いといいなあと願っています。

さて、今日は少し宣伝させてくださいね。

10/12-13の2日間、札幌コンベンションセンターで「第47回 日本死の臨床研究会 年次大会」が開催されます。

毎年開催されているこの研究会、今年は札幌が会場で、大会長の一人が(ジャーン!← 効果音)当院の教育師長・梶原陽子さんなのです。今準備も追い込みに入っており、連日打ち合わせなどで忙しくしているところです。

この研究会、私も当院に来てから何度か参加しておりますが、他の学会とは趣が違います。一言で説明するのはむずかしいのですが、一般的な医療系の学会だと「これが新しい治療法です」「最新のデータによると〇〇です」という感じで発表者がそれぞれの分野で競っています。一方「死の臨床」の方は、「精一杯こんなケアをしてきたが、これでよかったんだろうか」とか、「他になにかできることはなかったか、教えていただけませんか?」というスタンスで発表することが多く、それについて参加者が

「以前出会った患者さんにこんなケアが有効でした」

「難しいケースでしたが、皆さんは精一杯よくやったと思います」

などと、共感しながらコメントを下さるというシーンがあちこちで見られるのです。

つまり発表者と参加者の距離が近いというか、親和性や共感性が高いのです。そして他者へのリスペクトを大事にしているとも感じます。日ごろから、人としての最期の時間をどう生きるのか、どう支えるかを扱っているので、そうなるのは自然なことなのですね、きっと。ですから質問やご意見も温かく、参加するとパワーをもらえる会だと感じます。また、この会は一般市民の方も参加できるというのが珍しい点だと思います。むしろ一般の方ともセッションができると、よりいい会になるだろうなあと思います。

今年は当院からも数名、シンポジウムやポスター発表があり、応援団としても楽しみにしています。

また、前野名誉院長や梶原大会長の講演もあるので、会場巡りで大忙しです。

ご興味のある方は、まだ参加申し込みできますので、ホームページをご覧ください。

https://www.c-linkage.co.jp/jard47/

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

お弁当もおいしいらしいです!←ココ重要

今年もベストプラクティス研修が始まりました

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

札幌はこのところ雨続き。涼しくていいですが、洗濯ものが・・の毎日です。

さて今年も法人グループ内の「ベストプラクティス研修」が始まりまして、当院の緩和ケア・認知症ケアを学びに遠くから看護師さんがやってきました。

感激屋さんの彼女は、私たちが日常的に行っている様々なことにひとつひとつ感激してくださって、ほめてくださるので、うれしいやら恥ずかしいやらです。

そしてまた外を知ることは自分の部署を知ることにもつながりました。

自部署のスタッフがとてもよく頑張っていることをあらためて認識した、早く部署に帰ってみんなにそれを伝えたい、と仰いました。

私が印象に残ったのは、「患者さんにとってはひとつの人生なのに、病院や看護師の都合で、患者さんの望んでいることができないのは、申し訳ない。一つでも患者さんの小さな望みを叶えられたら、緩和ケアをやりたいと集まってくれたスタッフもやりがいを感じると思う」という彼女の言葉でした。

情熱と愛情にあふれた方だなあと感じました。

こちらも見習わなければいけないことを、たくさん教えてもらいました。

今週もこのブログに来てくださりありがとうございます。

井の中の蛙にならないように、ね。

慰霊祭に思うこと

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

6月22日に、当院では年に一度の慰霊祭(こもれびの会)を開催しました。

当院はホスピス=緩和ケアの病棟ができて21年目になります。

たくさんの患者さんと出会い、共に過ごし、その旅立ちを見守ってまいりました。

院長は、かつてアルフォンス・デーケン先生から、ご遺族のグリーフ(悲嘆)ケアのために遺族会を開くといいですよと直接教わったのだそうです。

がんという病気にかかると、患者さんはもちろん、ご家族も一緒に治療の選択と意思決定を迫られ、がんと闘い続けてきます。病院のいわゆる標準的治療を受けない方もいらっしゃいますが、共通しているのは良くなるために、今一番必要なことを選びつつ進んでいくということ。

緩和ケアは、本来積極的な治療と同時並行で始まってほしいのですが、ほとんどの方は選択と闘いにエネルギーを費やしてから、いらっしゃることが多いです。

私どもの病院や、ホームケアクリニック・訪問看護ステーションでは、辛い症状を緩和し、穏やかな生活を取り戻すことを主眼に置いています。

少しでも食べられる、少しでも起きていられる、できたら音楽も楽しめる、お誕生日を祝える、調子が良ければ家に帰る、ということが実現できたらいいなと思ってみんなで話しあっています。

慰霊祭は、人生を精一杯生ききった故人を思い、大切な人が今も心に生き続けていることを実感する場にもなります。私自身、昨年身内を亡くしたので、ご遺族の気持ちを感じながらその時間を過ごしました。

そして少しだけ、同窓会的な要素もあるような気がします。

慰霊祭が終わったあと、職員とご家族が目を潤ませながら、そこここで話し込んでいます。

別れ際に握手したり、ハグしている姿も目にします。

患者さんを一緒に支え、伴走したご家族と医療者が「あのとき頑張ったね」と言い合える場として、私達医療者にとっても、大事なグリーフ(悲嘆)ケアの場なのです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

これからも、伴走者でいさせてください。

思い出ごはん

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

ホスピス緩和ケア病棟では月に1度、お一人の方に特別メニューをお出ししています。お誕生日の方に、お祝いメニューとしてお出ししたのが始まりですが、現在も基本的にその方が「食べたい!」と思うものをリクエストしてもらっています。

Screenshot

栄養課に伝えて、作るのが可能かどうかを確認し、材料などを準備してもらいます。病院では出すことの難しい握り寿司や揚げたての天ぷら、ラーメン屋さんと同じ味噌ラーメン、クリームソーダなどが注文されました。

調理師さんも月に1度、腕を振るうところなので、病棟のキッチンを使ってその場で天ぷらを揚げたり、盛り付けの仕上げをしてくれます。

えびの天ぷらがパチパチなる音や良い匂いも食欲をかき立ててくれます。

Screenshot

ナースたちは、のれんを下げたり、テーブルクロスを広げてレストランのような雰囲気作りをして盛り上げます。今のところ月に1度お一人様に提供するのが精一杯なので、すべての方に提供できないのがもどかしいところではあります。

ところで、この食事、これまでお楽しみ食とかリクエスト食と言うふうに呼んでいるのですが、「〇〇食」と言うのは、いかにも医療者目線の言い方で、どうも私はしっくり来ていませんでした。

先日朝礼の時に某師長が「この取り組みは患者さんの食に対するライフレビューを聞くことでもあるから、言ってみれば思い出ごはんですね」と話していて、私は「それいいな」と思ったのです。

Screenshot

「思い出ごはん」だと患者さん主体の言葉になる。その人にとってのご馳走は何か、誰が作ってくれたものなのか、誰と一緒に食べたのか、どんなシーンだったのか、そんな思い出をお聞きして、提供できたらいいなぁと考えたのでした。いっそ「思い出ごはん」って名前に変えない?と提案してみました。

スタッフの発案で始まったことなので、いいネーミングを再検討してもらえたらと思います。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

食べることを楽しみにするって、希望だよね。

お花見・野点・緩和ケア

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

急に温かくなり、札幌は一気に新緑と花の季節となりました。やった~なんかうれしいです。

先日ホスピス(=緩和ケア病棟)の患者さんとお花見に出かけてまいりました。

近くにある平岡樹芸センターに、いつもお世話になっております。

施設管理のスタッフが車を出してくれて、ドクターやナースなどスタッフと一緒に出掛けます。

ご家族とは現地で合流することになっています。これもうれしいひとときですね。

皆様の日ごろの行いが良いおかげで、晴天に恵まれ絶好のお花見日和。

今年はなんと野点までやるという!!スペシャルお花見です。

お琴演奏でボランティアをしてくださっている、Oさんのお知り合いでMさんという煎茶道の先生とのご縁をいただきました。

舞台を作るのに、せらの皆さんで衝立を手作りしてくれました。満開の八重桜の下、専用のテーブルを置き番傘を立てて、自然の中に和のしつらえです。

Mさんが教える生徒さんたちがお着物を着ていらして、お茶を入れてくださいました。なんと優雅で所作の美しいこと。

「一煎目をまず飲んでみてください。甘く深い味わいを楽しんで。そのあと京都から取り寄せたお菓子を口に含んで、これは口にいれるとふわっと溶けますから。お菓子をいただいたあとに今度は二煎目をお飲みください。さっきとは違う味わいを感じるでしょう」と教えていただくと、期待が高まります。

一口サイズの小さなお茶碗にさわやかな緑色のお茶。口に含むと確かに甘く、深い味わい。おいしい。

患者さんやご家族もおいしいねと口々に言いながら、味わっていました。

明るい日差しの下で、舞い散る桜吹雪の中、みんなでいただいたお茶。

記憶に残るお花見となったことでしょう。スタッフにとっても、おもてなしを受けた豊かな時間でした。

Mさん、教室の皆様、ご縁を結んでくれたOさん、そしてボランティアグループせらの皆様

ありがとうございました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

お茶、ゆっくり煎れてみよう。

がんと表現

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

連休中札幌はお天気に恵まれ、さわやかな風が吹いて過ごしやすい気候です。

桜というのは、長い冬が終わって一斉に咲きだすピンク色や、吹雪のように終わる潔さが、日本人の心情にマッチしているのでしょうね。四季がはっきりしている北海道だからこそ、桜の開花を待ち焦がれるのかも知れません。

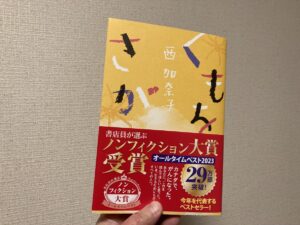

さて今日も本の紹介を。

このところ本を読んでおります。いい傾向です。

今日ご紹介するのは西加奈子さんの「くもをさがす」です。

西加奈子さんの本は実は一冊しか読んだことはありませんが、書店の店頭に面陳列されていたので手に取ってめくっていたら、「あ、これは買って帰らないと」と思わせてくれた本です。

「くもをさがす」はいわば西さんのドキュメンタリー。カナダに住み、乳がんがみつかり、小さいお子さんを育てながら治療に挑む、その過程でさまざまな人の助けを得て、悩みながら前に進む姿が描かれています。がんというのはほんとに、待ったなしで決断の連続ですものね。がん当事者も、家族も、友人も、医療関係者もこの本から得られることがなにかあると思います。

がんという病気にかかると、病気についての表現の仕方は本当に人それぞれです。同じ病名病状でも、置かれている立場や状況はさまざま。だからその人固有の体験となる。

がんになったことを隠さずに表現する人もいれば、できるだけ人に知られたくないという人もいる。

西さんは自分の体験を(脚色はされていると思いますが)表現することで、読む人はカナダに住みながらがん治療をする一人の女性を、疑似体験することができます。そこにはつらさばかりではなく、闘病中のちょっとしたジョークや、親身になってくれる友人のありがたみなど、リアルな日常が描かれています。

私は医療者なのでカナダの医療保険の仕組みや、治療の予約がうまくいかなくて西さんがイライラする描写などに興味が魅かれました。それから文中カナダのナースたちは大阪弁で西さんに話しかけます。そんなわけないでしょうけどね、でもそれが重いテーマを明るく軽くしてくれているのは確か。

それにしても、人は一人では病と闘い続けることはできない。周りの人に上手に手を借りる強さと勇気を持てるといいですね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

ゴールデンウイークは読書週間だな。

緩和ケアとホスピスケア

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

新入職の方たちが入って一息ついた先週、法人グループの巡回指導がありました。

巡回指導とは簡単に言うと、病院の運営が正しく行われているかを点検することで、チェックポイントは多岐に渡ります。書類の書式が整っているか、きちんと記録しているか、正しく管理されているかを質問や現場で確認されるので、しばらく前から準備していました。

こういう指導ってありがたいな、と思います。ずっと前から「こうやってきた」というやり方を、疑問に思わずに続けていること、たくさんあるんじゃないかと思います。黙っていたら間違ったことを延々と続ける可能性がありますから、他人の目が入ることで修正できるのです。

指摘事項の中に、「インターネットで札幌・緩和ケアと検索すると、ずっと下の方に出てくる。せっかく特徴のある病院なのに、広報が足りないのではないか」というものがありました。

ありゃ、それは知らなんだ。

同じことを事務部長も思ったようです。

しかし「札幌・ホスピス」で調べると上の方に上がってくるのです。

緩和ケアとホスピスケア。私達は同義語だと解釈していますが、違うものだと表現している病院さんもあります。たとえばホスピスは終末期を過ごす療養の場で、緩和ケア病棟は辛い症状をとる医療の場、と表現されているものもあります。私達はそのどちらも含めた緩和医療を行っているわけですが・・。

最近では「ホスピス型施設」という住宅型有料老人ホームもあるので、一般の方にはなかなか区別がつかないだろうなと思います。

ホスピスというのは、もともとヨーロッパで、病に倒れた旅人に、寝食を提供して助けた「hospitium」(ラテン語:ホスピティウム)が語源とされています。しかし日本ではホスピスというと「死を待つ場所」と受け取られたり、宗教的な場所と解釈され敬遠された経緯があり、「緩和ケア」という標ぼうに変わりました。さらに緩和ケアを英語表記にしたPalliative care(パリアティブケア)と標ぼうするところも増えてきました。さあもうなんだか一体何をするところなのか、わからなくなってきましたね。

私達はがんと診断されたその日から、辛い症状を楽にするための緩和医療をやっています。そして様々な医療の手が届かなくなっても、穏やかにその人らしく過ごすことができるように、暮らしを整えています。そして最期まで豊かに生きることができるように、ご家族も含めた支援をしています。

と自分たちだけで分かったようになっていないで、もっと世間にわかるように知らせなさい、ということですね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

緩和ケア・ホスピス・札幌南徳洲会病院

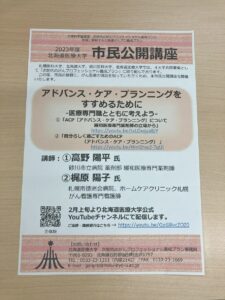

ACPと意思決定支援

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

年度末と年度初めの準備で慌ただしい毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

先日、透析ナースたちが集まって勉強会をすると聞きました。

テーマは「ACPと意思決定支援」。教育師長の梶原さんが講師です。

病気の診断を受けると、患者さんはそこから意思決定の連続です。手術・放射線・抗がん剤・その他・・時期・病院・仕事・・・決めなきゃいけないことがつぎつぎ迫ってきます。

透析を受ける患者さんも、腎機能が落ちてきて透析を受けるかどうかの選択を迫られる時があり、その選択をしたからこそ、今通院していらっしゃる。そして治療を続けていくうちに、体調が悪くなるときもある。その時にどこでどんな治療を受けるのか、新たな意思決定を迫られる時があるのです。その時に自分の意思を医療者に伝えられるかどうか、そのことを誰かと事前に話しあっておいた方がいいですよ、というのがACP(アドバンス・ケア・プラン)というものです。

この数年「人生会議」と宣伝されていますね。

「私は死期が近づいたら、余計な延命治療はしてほしくありません」と考えている人でも、たった今、元気な時に交通事故に遭遇した場合は「全力で助けてほしい」と思っているかも知れません。

ことばで表現されたものがその人の考えのすべてではなく、言外に隠れた思いがあるものです。死について普段はあまり考えることもないし、ましてや改まって家族と話しあうこともない、というのが一般的じゃないかな?と思います。

「何もしてほしくない」「家で死にたい」と思う日もあれば、「家族に負担をかけたくないから、病院に入院する」という日もある。人の気持ちは揺れ動いて当然。その時々の想いを聴いて、最大限何ができるかな、と考えるのが意思決定支援なんですね。

言うは易し、行うは難し、ではありますが、できるだけその思いを叶えたいと思っている私たちです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

梶原師長さんが話す、市民向けACPのyou tubeもごらんください。

「自分らしく過ごすためのACP(アドバンス・ケア・プランニング)」