病院の日常風景

プラチナナースと夏ばっぱ

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

「プラチナナース」ということばが出始めたのはいったいいつだったのでしょうか。

看護協会が先だと思いますが、厚労省も言い出してるし、定年退職した後も働き続けるベテランナースのことが、いつの頃からかこう呼ばれるようになりました。労働人口の減少、医療現場の人手不足、年金だけでは暮らせない現実。さまざまな要因があって、こんなネーミングで持ち上げられたようですが、自分事としてそう呼ばれるとしたら、この言葉は相当気恥ずかしいですね。

当院にも数名、定年後も継続してプラチナナースたちが働いています。

ベテランがいるって患者さんにも後輩にも、安心につながりますね。

体力・経験・経済的なことを考えて、みんなが幸せに働けるようにと願っています。

その中のひとり、Qさんが夜勤も含めた仕事を継続してくれることになりました。

長年慣れているとはいえ、この仕事は体力勝負。

Qさんは「いい仕事をするために」ジムに通って、体力と柔軟性を磨いているとのこと。ほんと、すごいなあ。

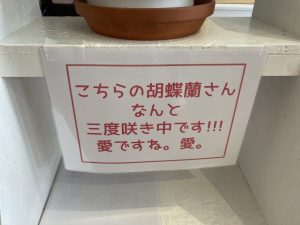

テラスで幾種類もの植物を育て、何度も胡蝶蘭を蘇らせる達人でもあります。

こうして1年、また1年と経験を重ねながら患者さんのケアに当たってくれている、本当にありがたいことです。そして同じ仕事で現役を貫いていく、というのは尊いことだなあと思います。同時に、新しく入職される方の中には「看護師人生の最後を、ここで働きたい」と言ってくださる方もいて、心が震えます。

私は、職員がみんな健康で、ほどほどの忙しさで、患者さんへのケアにやりがいを持って、休みを満喫できるような、そういう病院にしたいんですよね。WELL-BEING。もう、それに尽きる。職員が幸せに働けること。それが患者さんへのケアにつながっている。

この春から朝ドラで「あまちゃん」を再放送していますね。

これに出てくる“夏ばっぱ”(=宮本信子さん)に、Qさん似ているんですよ。

いつまでもみんなのお母さんとして、元気でいてください。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

さあ、どうする?定年!

ようこそ!ナースマンたち

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

3月は卒業や移動のシーズンですね。なんとなくさみしい季節です。

先週珍しいお客様がいらっしゃいました。

仙台にある、看護短大の学生さん達と先生です。

先生とは旧知の仲でして、学生にこの病院を見せたいんだ、と言っていただき嬉しく思います。

コロナ禍で実習は計画通りにいかず、苦難の3年間だと聞いていました。

病院内を見る機会さえ充分ではない中を、わざわざ遠くから来てくださり、大歓迎です。

院内を案内していると、各部署で若い男性の集団に、職員が目をぱちぱちしています。

(そのくらい、珍しいってことです)

聞けば皆さん10歳前後の時に311を経験しているそうで、そこで出会った災害救助の人に憧れを抱いた方もいらっしゃいました。

私たちも2018年に胆振東部地震を経験しましたが、そのことと比べようもないくらい、人生を揺るがす出来事だったと思います。

お一人おひとりに、固有のストーリーがあり、それぞれ純粋で眩しく感じました。

生きているだけで宝物、こうして看護師を目指してくれてありがたいです。

ルイカ(地域緩和ケアセンター)ではお一人様用の椅子でまったりしたり、お試しアロマオイルを使ってみたり。

イマドキのナースマンはこんなやさしい感じなのね〜!と孫を見る心境です。 笑。

いよいよ今週は国試発表。

サクラサク、お祈りしております。

今週もこのブログに来ていただきありがとうございます。

数年後どんなナースマンになっているか、楽しみです。

いつかまたお会いできますように!

シン・看護学生

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

人間、いつ何がきっかけとなって人生が変わるかは、自分でもわかりません。

あの時、ここで出会わなかったら、今の私はここにはいません、というような出来事が起きました。

2年前の春に当院に就職した看護事務のA子さん。

病院の仕事は初めてながら、現場で必要なものごとを的確にキャッチして、次々と仕事に生かしてくれました。看護の現場というのは、少し整理したりチェック表があると便利だなっていうようなことが、ちょこちょこあるんです。

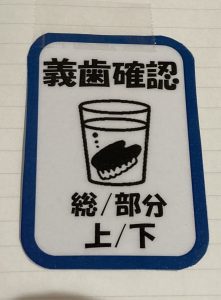

あ、ここに見出しがほしいな、とか、テプラでそろえると美しくて見やすいだろうな、というようなこと。それから患者さんのベッドサイドに貼る「ピクトグラム」というサインや、研修会のチラシなど、あっという間にパソコンで作ってくれました。

彼女に1頼むといつも10くらいの質と速さで返ってくる。

頼んだ以上のクオリティで作ってくれると、単にうれしいというだけじゃなくて、「ちゃんと伝わってて、ありがたい」というレベルになりますね。

その彼女が、ひそかに看護学校を受験し合格していました。

受かってからの報告で申し訳ないと恐縮しつつも、晴れがましい表情をしています。

「ナースコールが鳴って、患者さんのところへ行くと、看護師さんじゃないとダメだと言われる。患者さんにはすぐに対応できなくて申し訳ない、自分じゃ用が足りないことへの悔しさもある。それで受験してみました」という。

何がうれしいって、看護の現場で働いていてそう思ってくれたこと。看護師やその仕事に幻滅していないこと(笑)。そして新たな看護学生がまさか院内から生まれるとは思いもしなかった。これは全力で応援しますよ。

最近、「シン・ウルトラマン」とか「シン・ゴジラ」って「シン」が付くタイトルを目にしますが、「新」「真」「進」というような意味が含まれているそう。

さしずめうちのA子さんも「シン・看護学生」。

当院にとっては「新」ながら「真打」って感じもするし、彼女の人生は「進」んでいるのです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

資格を身につけて、大きくなって帰るのを楽しみに待ちます。

おにぎり

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

週末映画を観に行ってきました。その中でおにぎりが何度か出てくるんですよ。

コンビニのじゃなくて、家族が握ったおにぎり。

美味しそうだなと思って見ていました。

新人だった頃、少しだけ怖い先輩がいて、その人が握るおにぎりをもらったら、一人前と思われた証拠、なんていう人がいた。ある夜勤明けの朝、出勤してきたその先輩と休憩室で一緒になった。昨夜は急変も緊急入院もあって、今日はたぶん昼頃までかかりそうだなという、ぐだぐだの朝だった。先輩は鞄の中から大きなおにぎりを出して、黙って私の手にポンとくれたのだ。この先輩からおにぎりがもらえる日が来るなんて、それもこんなへとへとの朝に。あまりに唐突だったので、しばらくポカンとしてしまった。私が一人前かどうかはともかく、そのおにぎりはありがたかった。てのひらにまだほんのり温かく、とてもおいしかった。

それから、看護助手の人からもおにぎりをもらった。ご主人と息子さんに作ったのと同じだよ、と手渡されたそのおにぎりは野球のボールよりも大きくて、食べると具が3種類入っていた。梅と鮭と昆布。たまにザンギ(鳥の唐揚げ)がごろんとひとつ入っていることもあった。「〇〇さんの3種混合」と呼ばれていて、もらえるとツイてる!と思える一日になった。

それからもう3年ほど前のことだけれど、ある方からおにぎりをいただいた。小ぶりの三角形で、男性なら3口くらいで食べきれるかわいいサイズ。ごはんの炊き加減、塩加減と握る強さが絶妙で、一口かじると口の中でご飯がほどけるように広がり、こんな美味しいおにぎりは初めてだった。体が喜ぶ、といったらいいのか、「体にいいものを食べた」と感じられる、そんなおにぎりだった。記憶は鮮烈に残っているけれど、もう食べることはかなわない。本当に、ごちそうさまでした。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

おにぎりも一期一会だなあ。

写真は法人グループの笠利病院の看護部長さんから送られてきた、奄美の緋寒桜。

同じ2月なのにかたや雪の中、日本はスゴイですね。

3回目のキャンドルナイト

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

2021年にふと思い立って始めた「キャンドルナイト」というイベント。

コロナで病院内のイベントが中止になったため、何か静かな催し物ができないかなと思ったのがきっかけでした。旧病院の4Fのテラスにアイスキャンドルや雪像を作り、夕方に火を灯してそれを見る、というだけ。

職員は「看護部長がまたなんかへんなこと始めたよ」と思ったことでしょう。

去年は移転して初めての冬、病院周囲には広大な敷地があります。

さてどうやってやろうかと思いましたが、最初からそんなに大それたことはできないですね。

ボランティアさんと職場の有志の力を借りて、シュヴァービング広場周辺でアイスキャンドル・スノーキャンドルを並べました。

灯をつけるとなんとも幻想的で、看護師たちが患者さんを連れ出してくれて、一緒に「わ~キレイ」って言っている姿をガラス越しに外から見ると、とても幸せな気持ちになるんです。

キャンドルの灯りって人を和ませる力があるから、みんないい顔をするんです。

今年は3年目だし、いろいろ欲が出ました。

雪像の大きいのを作ろうとか、森の中に猫バス作ろうとか。

地域緩和ケアセンターruyka(ルイカ)ともコラボすることになりまして。

施設管理の人が駐車場を除雪するから、その雪を使ってかまくらや滑り台を作ろうって、お願いして。

計画としてはいろいろあったんですが、やっぱり本業もおろそかにできないし、最後の一週間に集中しようと思ったら、あの大寒波。さすがに寒すぎて頬が痛すぎて、作業は断念しました。

しかし天は味方してくれて、開催2日前からぎゅぎゅっと作業ができて、結果としてはいい仕上がりになりました。

当日は晴天で風もなし。なんと恵まれた日でしょうか。私たち何かに守られてるねっていいあったものです。

夕方カウントダウンからの点灯式は前野総長にお願いしました。人がひっきりなしに訪れて、子供たちは滑り台で歓声を上げてるし、ガラス越しに患者さんとナースたちも見てくれて。

患者さんがお部屋に帰るときにお声を掛けたら、感激して涙をこぼされて。

こんな幸せなことはありません。

来年も、もちろん頑張ります。

Special thanks to

・除雪と滑り台&かまくら製作の施設管理の皆さん

・キャンドルとLEDライトをかき集めてくれた資材課のお二人

・リサイクルキャンドル製作してくれたKさん

・キャンドルの下に敷く段ボールを切ってくれたボランティアさん

・素敵なポスター制作Uさん

・生ピアノ演奏工藤先生

・アイスキャンドルたくさん製作してくれた地域看護室・居宅介護支援事業所のみなさん

・牛乳パックを集めてくれた栄養課のみなさん

・お花の入った氷のドーナツ作製Tさん

・スノーキャンドル作製してくれたTさん

・2F病棟のみなさん

・そのほか当日の作業をお手伝いしてくださった方

・キャンドルナイト実行委員のみなさま

こころからありがとう~~

遊びのような仕事、仕事のようなアソビ

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

クリスマスが終わりましたね~。年の瀬に向けてあっという間の1週間になりそうです。

先日病院見学にいらした方に「この病院は遊びというか、余白のようなものが大事にされている」と言っていただきました。ホームページからそう受け取っていただいたようです。

とてもうれしい言葉でした。

病棟の壁にはマスキングテープで表現したクリスマスツリー。オーナメントにフライドチキンが張られていて、食欲をそそります。

ホスピスでは恒例のクリスマス行事。昔懐かしいおもちゃがプレゼントに入っています。今年はおもちゃの一億円札が大うけでした。

保育園にもサンタクロースが出向きます。プレゼントを忘れたサンタさんは、道に迷ってうろうろする、という小芝居をしました。やっと見つけた保育園。子供たちが大歓迎で迎えてくれて、大成功です。

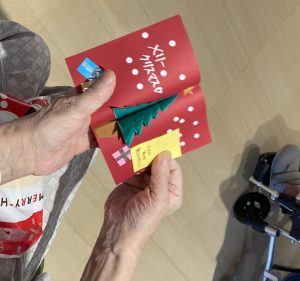

透析室や一般病棟でも、患者さんにカードとプレゼントを配りました。

こんな風に遊びのような仕事をしていると、仕事自体がアソビのようになっていく。

誰かをクスっと笑わせたい、という気持ちだけが共通しているのです。

大人が真剣に遊んでる姿って、いいものです。

今年も一年このブログを見に来てくださりありがとうございます。

新年は少しお休みをいただいて、1月10日からの予定です。

どなた様もよいお年をお迎えください。

クラスターとケアの質

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

クラスターが起きてから、18日間で収束することができました。

思っていたよりも早く終わることができたのは、ひとえにスタッフの頑張りによるものです。

そしてグループ病院から、感染管理の認定看護師さんや臨床工学技士さんが手伝いに来てくれて、大変助かりました。それから入院患者さんのご家族にお電話した際、たくさんの方から励ましの言葉を頂戴しました。

心から感謝しています。

クラスター中は朝の所属長会議のあと、発熱や症状のある患者さんや職員のPCR検査を、優先順位を考えながら決めていました。

昨年のクラスターの時もそうでしたが、当院の特徴は職員の発生が多いということ。

私たちの予防行動が足りない?

感染対策そのものが根本的に間違っている?

指導に来てくれた方からは、職員がこんなに感染するのは、患者さんへの直接的なケア・接触時間が一般的な病院よりも多いからでは?と言われています。

たしかに私たちの病院は、患者さんのお話をじっくりを聴くのが大事なケアのため、病室内の接触・滞在時間が長い傾向にあります。

去年のクラスター発生時は、保健所から「ケアの質を下げてください」と厳しい言葉を言われました。

これは結構衝撃的でした。

ケアの質を下げるとは・・何を?どれくらい?

にわかに理解できないでいると「病室に行く回数を、今まで5回だったら、これからは3回に減らしてください」と具体的に言われました。

医療者は「ケアの質を上げる」のが至上命題。

あえて下げろというのは、患者と職員双方をウイルス感染から守るため。

そんな真逆のことを言わなければならないなんて、保健所の方もなんともつらい役割だなと、今は思います。

つまりはいつも通りのケアだと接触時間が多すぎるから減らしてくださいと、そういうことですね。

しかし患者さんにとっては急に医療者が部屋に来なくなって、サービスが低下する。

ベッドサイドに膝を折って話を聞いてくれたのが、ドアから声をかけるだけになってしまう。

不安に思う患者さんもいらしたと思いますが、事情を知って協力してくださる方も多かった・・ありがたいことです。

コロナウイルスというのは、我々が大事にしていることを損ねてしまう、ほんとに憎い奴です。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

普通に部屋を出入りして、会話して笑いあえる、この当たり前を慈しもう。

主任研修からのギフト

こんにちは。

やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

院内で発生していたクラスターは発生から18日間で収束しました。

ご心配くださった皆様に感謝を申し上げます。

スタッフ一丸となって感染管理に取り組んだおかげで、最小限にとどめることができたと思います。

さて先日法人グループの主任看護師を対象に、人財育成についてオンライン講師をしました。

昨年の資料を見直し、120分という時間をどう使うか、構造を修正して受講生同士がお話できるようにワークの時間を5回くらい入れようと考えていたのですが、時間管理がうまくできず、最後はダッシュで終わる形となり一人反省会をしていました。

私は教えるのが得意でも専門でもありません。

ただ仕事に役立つことをちょこちょこ学んでいるので、(少し偏っているかも知れませんが)「これ知っておくといいよ~」ということは結構知っていたりします。

以前は「自分が全部理解してからじゃないと人には教えられない」と思い込んでいましたが、定年まであとわずかになった今「私が知っていることはなんでもお伝えしよう」という気持ちになりました。

そんなわけで、私なりにアップデートした研修を終えたあと、主催者から「工藤さんおススメの図書を教えてほしいという受講生からのリクエストが来ています」と連絡がありました。

こういうリアクションはうれしいものです。

そしてその翌日、グループ病院のある主任さんから「昨日は講義をありがとうございました。あっと言う間の2時間でした。私がしようと思ってできなかったことへのヒントをもらいました」と声を掛けていただきました。

いったいどんなヒントを得たのかをお聴きできませんでしたが、目に光るものが見えたので、きっと深い悩みの中にこの人はいたのだろうと想像しました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

伝えたことで誰かの心がぽっと明るく灯ること。

温かいギフトを受け取りました。こちらこそありがとうございます(^^)/

クラスターとお掃除

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

病院ホームページでお知らせの通り、当院ではクラスターが発生しています。

2021年4月に初めてクラスターが発生したときには、不安やら罪悪感やら様々な感情に押しつぶされそうになり、とてもブログを書くどころではありませんでした。

今回は、経験があり感染管理の認定看護師もいて、何をすべきかわかっていますので、感染が広がらないように精一杯守りぬこうとみんなで頑張っているところです。

そしてこのブログで、クラスターが発生すると中で何が起きているのかを書き留め、備忘録になればと思っています。

クラスターになると、何が困るかって途端に掃除ができなくなることです。感染リスクのあるエリアに清掃業者は入れなくなるためです。

それで受け持ちの看護師か看護補助者が、病室内やトイレを床掃除用のワイパーで掃除するのです。

これ、私のもやもやポイントです。

職員の数も少ないため、日常的なケアにかなりの負担がかかっています。

プラス感染対応でガウンを着たり脱いだり、時間も労力もかかっています。

患者さんの身体のこと・ケアのことだけで精いっぱいの看護師たちが掃除までしなくてはならない・・・これ、どうにかならないものかしら。

本来は病んでいる人のお部屋こそきれいにしなくちゃ、という気持ちも湧いてきます。

ここからは私の妄想ですが医療介護施設用お掃除ロボット、できないかなと。

夜間、患者さんが寝静まってから音を立てずに動いて床を動き回る。

人の動く気配があったらピタッと止まって「ボクはここにいます」とランプが点滅、人の動きを邪魔しないように数メートル間隔を開ける。

ゴミがいっぱいになったら基地に戻って充電と共にごみを吐き出して一カ所にまとめる。

そうやってぐるぐる動いて、朝までに病棟内の清掃が終了する。消毒機能・自浄機能もあるとなおよし!

そして清掃業者が入れない、ということについて。

これは契約上のことももちろんあるのですが、清掃の人たちを感染から守らねばならないという意味合いが大きいです。

けれどもこれからも第9波とか、新種の感染病があるかもしれません。

清掃業者が感染管理を学び、正しく行動することによって自分たちの身を守り、クラスターが発生しても「お任せください」と言えるなら、医療介護だけでなくさまざまな施設にとって大きな福音となるでしょう。

スペシャリストを養成し、感染認定清掃マネージャー(仮想)なんていかがでしょうか。

もしかして私が知らないだけで、すでにそんな動きがあるものでしょうか?

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

メーカーの方、どなたか作ってもらえませんか~?

自分にやさしく

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

先日院内をラウンドしているとき、あるベテランナースから声を掛けられました。

「わたし、最近ジムに通い始めたんですよ。今まで運動のためにお金をかけるなんて、もったいないと思っていたけど、来年も元気に働くために始めました。行き始めたら楽しくなりました」

別の日、夜勤明けのナースの帰り際に

「わたし健康診断って大事だなと思いました。今度は人間ドックを受けようかと思っています」と話しかけられ、しばし立ち話をしました。

病院で働いているおかげで、春と秋にきちんと健康診断を受けることができます。

私自身、加齢とともにポンコツになってきています。冒頭のナースから、明日のことだけじゃなく、来年も元気で働くために今あなたは何をしているの?と問われた気がしました。

いい仕事をするために、自分のボディケアをきちんとする。

そして仕事中は能力を最大限発揮するという意思を、言外から感じました。

すごいなあ。スタッフに教えられて、ちょっと背筋が伸びました。

そして人間ドックを受けようと思い始めたナースの考えも大事だなと思いました。

人のケアをする仕事だからこそ、自分を大事にする。人のことばかり考えて、自分のことはついつい後回しにしがちです。医療者は特にそういう人種かもしれませんね。

でも自己犠牲は自分や周りを蝕んでいきます。

もっと看護師たちが楽に、楽しく働き続けられるように。

まだまだやることいっぱいあるな。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

自分にやさしくしてますか?