病院の日常風景

今年のよかったことベスト3

今年もあと1週間ほどになりましたがどんな一年でしたか?

先日朝礼スピーチで話すことを考えるのに手帳を見返していました。

私は今年もたくさんの方に出会い、元気をいただき充実した一年でした。

看護部長として今年を振り返りまして1~3位までつけてみました。

よかったこと3位は、認知症対応ケア「カンフォータブルケア」を導入したこと。

ブログでも何度か紹介しましたが、障がい者病棟の方ではこのケア導入によって患者さんの症状が落ち着き、行動制限や薬の使用が減りました。それだけではなく、もっと患者さんを喜ばせることをしたいと、看護師や介護福祉士たちがイベントを企画実行し、結果的にアクティビティケアが増えました。

認知症ケアはこれからの日本の医療でもっとも基本となるものです。

認知症の方ががんを患った、認知症の方が骨折をした、持病を抱えた人が認知症になった。その方たちの治療を支えるにはベースとなる環境が、穏やかでやさしいこと、そこが一番大事じゃないかと思います。

私はホスピス緩和ケアとともに認知症緩和ケアの優れた病院にしようという気持ちが強まりました。

続いてよかったこと2位は

新築移転事業が本格的にスタートしたことです。

現在の病院は築30年以上経過し、あちこちから雨漏りがしたり、狭くて我慢していることが多々あります。

いよいよ設計が始まり、みんなで楽しく話し合って進んでいるところです。

私自身、病院の新築移転は2度目の経験ですので、以前の経験を生かして、今考えられる最高のものにしたいと思っています。

そしてよかったこと1位は。

少し逆説的な意味ですが9月の北海道胆振東部地震を経験したことです。

わからなかったことがわかり、やろうと思ってやってなかったことがわかり、なおかつ大きな被害にはならずに済んだ。これは教訓として与えてもらったものだと感じました。

あの時は自分の病院を、入院している患者さんを守ることで精いっぱいだったけれども、今度は地域の方をも守れるような、余力のある病院にしなければという使命さえ感じます。

新しい病院にはその思いも盛り込んでいくつもりです。

そしていまだ被災している方たちの生活が、一日も早く整うことを願っています。

さて、おかげさまでたくさんの方たちに支えられて、今年も大過なく終えることができそうです。

本当にありがとうございました。

皆様にとって新年が素晴らしい1年でありますように。

よいお年をお迎えください。

やさしさビタミンブログは新年1月7日から開始します。

裏方のチカラ

以前一緒に働いていた総務課長さんは「総務課は職員が働きやすくなるために存在している」と言い切っていました。

医局や看護部などの専門職は患者さんに直接働きかける職種で、医事課は医療行為に対してきちんと報酬をいただくために存在する。その人たちが働きやすいように環境を整えるのは総務課の仕事。だから裏方役に徹して業者さんに偉そうな口をきいてはダメだとよく言っていました。

裏方も場数を踏むことで鍛えられ、研ぎ澄まされていきます。

お客様を(出演者を)温かくお迎えし、必要なものを過不足なく用意し、しかるべき時間に余裕をもってスタンバイする。

準備が9割。そして当日はあらゆる方向にアンテナを張って、1割のアドリブが要る。

滞りなく最後までスムーズだった、ということが大事で、形には残らないけどお客様が喜んで帰られたら、それが報酬みたいなものです。

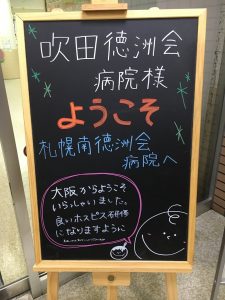

先日ホスピス緩和ケア研修に来られた方は、ウエルカムボードについてこうおっしゃっていた。

「遠くからやってきて、右も左もわからず明日からどんな研修するんだろうと不安だった。でも玄関に入った途端この看板があって、え?私のこと?私のためにわざわざこんな看板書いてくれたの?って思って感動しました。ああ、ここにいていいんだ、迎え入れてもらったと感じました。看板一枚で私、ここに転勤したくなりました。そして写真を撮って、郷里の親や兄弟みんなにこの看板を送ったんです。そしたらみんなも喜んでくれて。」

それから先日当院で初めて開いたELNEC-Jという2日間の研修会でも、総務課がスキのない準備をしてくれたおかげで、講師たちがずいぶんと動きやすかったと思います。資料のファイルから当日の受付、おやつのセッティングまで心意気が感じられます。

「研修に来て、こんなにかわいいネームプレートは見たことがない」と絶賛され、私も少し鼻高々になりました。

研修会の裏方はこの二人

いつもこのブログに来ていただきありがとうございます。

一人でできることなんて限られてる。感謝しかありません。

明日への力になれば

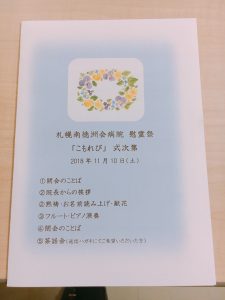

私どもの病院では年に一度、慰霊祭「こもれびの会」というのを開いています。

当院で亡くなられた患者さんのご遺族に連絡を取り、お越しくださった方々と秋の土曜の午後、献花をして共に故人を偲び、思い出を語り合う時間です。

悲しみの深さは人によってさまざまで、受け入れるまでの段階を行きつ戻りつしながら、日にちという時間がかかります。

人によってはすぐに仕事に戻らなくてはならなくて、しっかりと悲しみを感じる暇さえない方もおられます。逆にふとした瞬間に故人を思い出して涙し、日常を取り戻すことが難しい方もいらっしゃいます。

大切な方を失った病院には、なかなか足が向かない方もいらっしゃると思います。

絶対行かなければならないものではないので、気持ちが向かなければそれはそれでよいのです。

会の当日、悲しみに沈んで家に閉じこもりがちだった方が、病院からの連絡を機に少し勇気をもって来てくださり、職員と再会を抱き合って喜ぶ姿がありました。

仕事帰りに毎日面会に来られていたご家族さん、亡くなるまでの数日間ずっとそばで付き添っていらしたご家族さん、旅立つときにそばにいられなかったご家族さん、それぞれの思いがありました。

あれからどうしていましたか?

体調崩していませんか?

(亡くなられた)お父さん、こんなこと言ってみんなを笑わせてましたよね。

なんて話を泣き笑いしながら語り合い、まるで同窓会のようでした。

人生のある時間を共有し、時に病気と闘い、涙し、支えあった時間。

少々図々しいかもしれませんが、私たちはご家族とチームだったと感じております。

私たちも皆さんの言葉に癒され、力をいただきました。

明日からの日々が、ちょっとでも過ごしやすくなっていただければ幸いです。

今日もこのブログに来ていただき、ありがとうございます。

皆様に心の安寧が訪れますように。

将来どんな職業に就きたいですか?

「拝啓 赤とんぼの群れが飛ぶ季節となりました。

先日は私たちの職業体験学習にご協力いただきありがとうございました。

今回の体験で私は多くのことを学ばせていただきました。

中でも印象に残っていることは「職についてから何になるのかが大切」というお話です。

そのお話を聞いたとき、私はその通りだと思いました。

きっかけは何だってよくて、なってからどんな働きをするか。それが社会人として生きていく上での大切なことだと実感しました。

院内見学や体験学習などとても貴重な体験をさせていただき、心から感謝しています。訪問が終わってからも私たちは興奮が冷めず、職業体験についての話をたくさんしていました。

本当に楽しかったです。」

楽しく終わってよかった。これは先日当院で行われた、職業体験学習にきた中学生のお礼のお手紙です。丁寧な字で心を込めて書いてくれたのがよく伝わります。

「職についてから何になるのかが大切」という言葉は深い言葉です。

「14歳のハローワーク」という本が一時ヒットしましたが、頭のやわらかいときに、さまざまな仕事を知るというのは良い機会だと思います。

育った環境や自分を取り巻く大人がどんな職業かは子供に影響しますし、身近にいない職業は想像しにくいものです。

先日一級建築士の方とお話したときに、私はふと建築士になるためにどんな勉強をするのか、ネットで調べてみました。学校を出たあとで数年実務経験を積まないと受験資格が得られないそうで、医療職とは違うのですね。(というか、医療職もそうした方がいいかも知れません)

建て主とチームで話し合いながら、何もないところから一つの建物を完成させていく、その過程には対話が欠かせないとお聞きしました。

希望を聞き、精一杯希望に合わせるけれども、時には折り合いをつけなければならないこともある。その時には信頼関係が重要である。最後に納得のいく建物が完成して、ひとつの作品となっていく。できた作品について、目を輝かせて話す建築士の方を見ていて、子供のころ私の周りには建築士の方はいなくて職業選択の候補にもならなかったし、頭の出来が違いすぎてなりたくてもなれなかっただろうけれど、モノを作る仕事もいいなあと思ったのでした。

仕事を熱く語る副主任たちのおかげで、中学生が興奮して冷めないほどの、よい体験につながって、私もうれしいです。この中から数年後「あの時の職業体験が楽しくて、看護師になりました」っていう人がいたら本望です。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

生まれ変わったら何になりたい?

楽しく続けて、ユル〜く続ける。

「部長、今日はこれから不定期開催のお茶会をやります」と電話がかかってきました。

今年になってから、障がい者病棟でもいろいろ、イベントをやっています。

「何曜日って決めちゃうと義務的になるし、急な出来事でできなくなるとがっかりさせてしまうから、今日は落ち着いてるし、いいな!っていうときに突然やることにしたんです」と師長さん。

いいな、そういう考え方。

日にちを決めて準備をするやり方もオッケーだし、こういうユルさもオッケー。

本質は人を喜ばせることにあるから。

以前は「突然縁日」をやっていました。

わたあめとかき氷だけの。

今回のお茶会はミルクコーヒーとカルピス。

コーヒーはちゃんとカップとソーサーで出されます。

おやつは小魚と豆のお菓子。

介護福祉士のSさんが前に立ち、絵本を取り出して読み語りを始めました。

へええ、こんなことする人だとは知らなかったな。

新しい才能発見!

看護師たちも患者さんの傍らに座り、話しかけて、笑って、い~い感じです。

もうひとつの病棟では先日モーツアルトのCDをかけながら、優雅なお茶会をしていました。

嚥下体操っていうのをしてた日もあったな。

企画する人は楽しそう。

人を喜ばせようって気持ちがあると、その仕事は楽しい。笑顔の連鎖。

写真をお見せしたいけど、ブログではちょっとね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

何か、まだまだいっぱい、いろいろできそうな予感。

プランターのイチゴの花が咲いてたよ。

非常時だからこそ寄り添う

地震からひと月が経ちました。

まだ時々余震があるので、安心とはいえないのですが、防災に関することをあれこれ、整えている最中です。

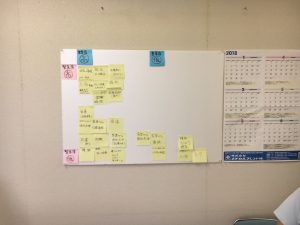

先日師長会議の中で、災害時に普段やっている業務内容の中で何を優先するか、について話し合いました。

ポストイットに項目をかき出して、重要×緊急度が両方高いものから低いものまでを並べてみました。

一番優先されるのは生命にかかわることで、人工呼吸器や酸素吸入・吸引・つらい症状に対する処置などが筆頭。

2番目は人間として生きるための基本的ニードで、水・食べ物・排泄・寝ることです。

3番目はすぐではなくてもいいけれど、体を清潔にすることや合併症の予防など。

最後は入浴やリハビリテーションとなりました。

病院によっても多少違ってきますし、病院の中のほかの部署でもやってみるといいかなと思います。

話し合いの中で、つらいと思う症状にはやはり待ったなしの対応が求められると、ホスピスの師長が言いました。

それから優先度3番目に「癒しのケア(寄り添うことやタッチング)」が入っていましたが、状況によってはこれが1番に上がる場合もある」と病棟の副主任が言いました。

実際9月6日の時にも「すべてを投げ出しても今はそばにいて寄り添うことが大事だ」と言い切った師長がおりました。

じゃあ、普段していることで本当に大事なことは何なのかなと、逆に考えさせられます。

やれ転倒防止だ、やれ看護記録だと看護師たちのやるべきことが本当に多すぎて、どうしても効率重視にならざるをえなくなっています。

ばたばたと走っているスタッフの前に、じっくり寄り添っているスタッフや手のマッサージをしている人がいたら、「なにやってんの?座ってる暇あったら手伝ってよ!」と厳しい一言も出かねないのが病院という現場です。

でもこの師長さんたちは、患者さんとちゃんと向き合おうとし、そのことを共有しあえるんだなと思ってうれしくなりました。

そしてもうひとつ、地震の夜に看護師Aさんがある患者さんに言った言葉。

「大丈夫、〇〇さん一人くらい、私かついで逃げるから。安心して!」

といったそうな。

その言葉を聞いて「すごく安心したんだ。ここに来て本当に良かった」とおっしゃってくださったそうで。

患者さんにどんなケアを提供するのかをポジティブに考えられるって、すご~く大切なことだと思うのです。

いわゆる業務優先じゃなくって良かった。

いい人がいっぱいいるなあ。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

こういうことで、感動するんです。

お見舞いの定義って・・

「お見舞いの定義って何ですか?」と聞かれて、私はとっさに答えられませんでした。

「お見舞いとコミュニケーション」をテーマに、市内の大学生さんが当院を見学にいらっしゃいました。

お話を伺っていくうちに出てきた質問です。

当院では職員とボランティアさんが院内にさまざまな飾りつけや絵画・園芸による癒しの空間を作ってくれています。

患者さんやご家族、職員もしばし立ち止まって作品に見入ります。

作品から自分が子供だった頃や、子育てをしていた時を思い出したり、季節を感じたりすることがあり、コミュニケーションの一つのきっかけになっています。

それから当院では患者さんの写真をよく撮影します。

イベントはもちろんのこと、誕生日やお孫さんがお見舞いに来た時など、写真を撮ってプリントし、ベッドから見えるところに貼って思い出を楽しんでいます。

お見舞いに来られたご家族にも、楽しそうな表情を共有していただけるので、患者&家族&職員のコミュニケーションツールとしては、今のところ最強だと思っています。

さて冒頭の言葉。

一般の方にとって病院は縁遠い場所です。

近しい方が入院したときに初めて、お見舞いとは・・を考えるのでしょうね。

お見舞いのマナーは本やネットで調べられますが、患者さんの容態や、大部屋ならお部屋の雰囲気によって、お見舞いの人がどんな振る舞いをしたらよいか、声の音量はどれくらいまで許容されるかは、場や関係性で違いますので正解はありません。

お見舞いにはそのほか季節のお見舞い(残暑お見舞い)とか陣中見舞い、「ちょっと一発お見舞いしてやるか」などぶっそうな使い方もあります。

先日の地震後には震災見舞いをいただきました。ありがとうございます!

個人的には先日知人が入院している病院にお見舞いに行ってきました。

手術後数日経っていましたので、手術にまつわる患者体験を聞かせていただきました。

お見舞い客をうれしく思うかはご病気やけがの程度、タイミングにもよります。

誰にも会いたくない、自分の姿を見られたくないということもあるでしょうし。

身近な方にお見舞いに行ってもよいかどうか、行くならどんな時間帯がいいのかを尋ねておいたらよいですね。何か必要なものがあれば(あるいは持ち込んではだめなもの)聞いて準備ができますし。

お見舞いの定義は「病気やけがをしている人を案じ、励ましたり元気づけようとする行動」ということでどうでしょうか?

ありきたりですけど。

人を案ずる気持ちは形でもなく、時間でもないような気がします。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

医療関係者じゃない方のお話って、ためになるな!

一番大事なのは患者さんを安心させること

今回の地震では非常時にとるべきリーダーシップについても考えさせられました。

普段はスタッフの意見を吸い上げるフラット型のリーダーシップを心がけていますが、非常時はやはり専制君主型の方が物事が早く的確に進みます。

限られた時間内に情報をとらえて、素早く意思決定することが求められるし、

決定したことは具体的で明確に伝えなければならない。

今回活躍したのは現場の師長さんたちでした。

電気が使えないし、水も制限がある。

できるケアは限られている。

いつも通りの温かいタオルは提供できないし、お風呂にも入れられない。

食べる・出す(排泄する)・寝るをしっかり確保してこの危機を乗り切ることが最優先です。

「一番大事なのは患者さんを安心させること。」

こう、言い切った師長さんがおりました。

私はそれを聞いて逆に覚悟が決まった感じがしました。

情けないですが私は予想外のことに瞬発力で対応するのは得意ではありません。

だからこの師長さんの言葉で「よし!」と背中を強く支えられた気がしました。

電動ベッドのギャッジが上がらないのは、代わりに布団を丸めて背中に差し入れる。

暗闇で怖がっていたら、患者さんのそばにいるようにする。

体は拭けなくても口腔ケアはいつも通り。

状況は刻々と変化するので、その流れをつかみつつ、言うべきことはシンプルに。

「一人暮らしのスタッフで、ご飯を確保できていないんです。」

「子供を置いてくるのが不安で連れてきました。今一緒に働いてくれてます」

非常時に働くスタッフへの気遣いも忘れずに、伝えてくれる。

ありがたいことです。

この期間看護師たちの患者さんを守る集中力が高かったせいか、大きな事故もなかったのです。

今日もこのブログに来ていただき、ありがとうございます。

師長さんたちの緊張もかなり強かっただろうになあと思います。

北海道胆振東部地震 その3

9月8日(土)地震発生から3日目。

朝7時。院内にいつも通りの光が戻っていた。

昨日までのことがまるで夢だったかのようだ。

すでに電子カルテのサーバーは起動し、いつでも開始できるように準備されていた。

昨日最大の問題だった透析も無事できるようになって、ずいぶんみんなの表情が明るく見えた。

たださすがに2日目ともなると、入院中の患者さんは少し不安定になってきている様子だという。

そして一晩を緊張して乗り越えた看護師たちには、相当なプレッシャーだっただろうと思う。

熊本地震の時には最初の地震よりも2日後に大きな地震が来て、あとからのものが本震だった。

それで北海道にもこれから大きな本震がくるという情報が、まことしやかにSNS上で拡散しているそうだ。

こういう情報におびえ、傷つく人がいる。

私のスマホは圏外になることが多く、電池も減るのでSNSはほとんど見ていなかったから、そんな話が飛び交っているとは知らなかった。

「夜勤に出る前に、もし今日大きな余震があって、病院が倒壊したら、私はここで最期を迎えるんだなと思ったんです。そんなことは絶対口に出しては言えないけど、家を出る前に子供をぎゅっとハグしてきました。だから夜が明けてほんとにうれしい。」

という看護師の言葉を聞き、目が熱くなった。

そういわれると私も、昨日の朝体調の悪い家人を残して気になりながら出勤したのだった。

自分と仕事を優先させて家族を置いてきた、という気持ちがやっぱり心の隅にある。

でもこういう仕事はいっぱいある。

適当な言葉が見つからず、ご苦労さんとしか言えない。

8:00 ミーティング。

事務長が昨夜からの経緯を説明し、無事ライフラインが復旧したことをみんなで喜んだ。

院長・副院長・私からも職員へのコメントを一言ずつ。

電子カルテは各部署で立ち上げてよい。レントゲン・検査・透析は正常化した。

今日から外来・入院診療はすべて平常通りとした。

引き続き師長たちとSEで、停電中に入退院した患者の登録、カルテの記入についてミーティングを行った。

この教訓を冷めないうちに記録して、自分たちの災害マニュアルを早急に作りましょうと話し合った。

いまさらながら地震発生直後、各自がどのように病院まで到着したのかを聞きあい、誰が最初に病院に到着したかで盛り上がった。

結果から言えばたった2日間の停電だった。

けれども渦中にいる間は情報が途絶し、いったいいつまでこの状態が続くのかまったく予測ができなかった。

そして不十分だった備えに対する教訓はたくさんある。

多数の外傷患者が発生していたら。冬だったら。猛暑の時期だったら。もっと停電や断水が長引いたら。

院内の患者とスタッフとだけではなく地域を守れるか。

現場のスタッフからも意見を吸い上げようと思う。

よかったなと思うのは、

副院長のEMIS登録、病院祭用の食材・飲み物があり、職員のまかないや配給にできたこと、関連病院が早く通電し、透析室を借りられたこと、冬じゃなかったこと、夜明けが近かったこと、計画停電のあとだったこと、新築移転の設計前だったこと、なにより職員に大きな被害がでなかったこと、建物が倒壊・損傷しなかったことがあげられる。

当院は普段からなんでも話し合う風土なので、お互いを思いやりひとりひとりが自分にできることを精一杯した。

緊迫した時にありがちな、強い口調で怒鳴ったりするようなことは皆無だった。

SE・資材など一人部署で重要なポジションの人にはどうしても仕事が集中する。そこはサポートが必要だった。

医事課の男性陣は力仕事~運転~電話かけまであらゆる仕事を柔軟に対応してくれた。

ケアマネージャーたちの配膳は明るく熟練して、こんな事態の中でもほほえましい光景だった。

ご家族の協力のおかげで、仕事に出られた看護師が多数。

それから自分の家も被災しているのに休みに仕事に来てくれた人たちが多数。

手前味噌だけれど、こういう人達に支えられて、今回の危機を乗り切ることができ、改めて素晴らしいチームワークだと感謝している。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

外からもたくさんのご支援と励ましをありがとうございました。

まだ余震があるかもしれないので油断は禁物ですが、どなた様にも一日も早く生活が平常に戻りますようにお祈りしています。(終)

北海道胆振東部地震 その2

9月7日(金)地震2日目

朝7:30 全体ミーティング

事務長は昨日の混乱状態を整理し、ホワイトボードを全員が共有しやすく整理していた。

これからも災害に備えて、必要項目を明確にし、職員一人一人のアクションカードを作ることにしようと話し合った。

病棟の患者さんは事故もなく安静に過ごされたよう。

暗闇の中を必死で守ってくれた師長さんやスタッフに感謝。

夜勤スタッフの疲労が強いが、気が張っている。休みのスタッフも自主的に来てくれたおかげで配膳や食事介助はスムーズに進む。

停電断水で保育所が使えず、子連れで働くスタッフも数名。子供は5人。

急きょ家族控室を使い、臨時保育室にした。保育士は確保できなかったので女性職員に頼んで対応してもらった。

今日の透析予定の方は昨日のうちに中止の連絡をしていたが、このあと電気と水の復旧がいつになるかで明日の対応は変わる。

送迎している患者さんにも、車が到着する時間を連絡しなければならない。

透析室副主任は当院で行う場合と他院で行う場合の2段構えで調整を考え、患者さん宅と職員に連絡していた。

9:00 全体ミーティング

停電がまだ続くと考えて今日の私の作戦は

*病棟の明りの確保(でも売ってないだろうな・・)

*明日以降の保育園をどうするか

をまず解決することにした。

水道はその日中に給水車が来て、貯水槽に直接水を入れてくれることになった。

EMISから夕方までに「電源車」が来て病院の電気を復旧してくれるという情報が入った。

さらに自衛隊が来て軽油をドラム缶で置いて行ってくれた。

少し心の余裕ができた。

夕方に電源車が来る→透析に使う水の機械の確認→19時にはどこで透析をするか決定できる。

確実なことがわかってから透析の患者さんに連絡しようということになった。

保育園は日曜まで院内臨時保育所をつかうことにして、保育士さんの手配をおこなった。

関連病院へ連絡し、遅ればせながら状況報告をした。

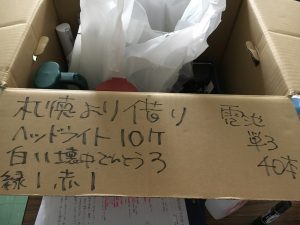

そこはすでに前日から電気が復旧していたので、懐中電灯と電池をお借りできることになった。(やった!)

配膳作業は昨日一日の経験があって、みんな熟練した。

手の空いている職員がこぞって階段に並びバケツリレー方式で手渡しする。

「はい、2階で~す」「は~い」「はい、3階で~す」という感じ。

仕事で買い物に行けない職員もいるため、食堂ではまかない食となった。

たまたま翌日に病院祭をする予定だったので、鶏もも肉を大量に購入していたから、栄養科で唐揚げと大量の卵焼き、野菜スープ、主食はおかゆを鍋ごと置いてくれた。同じく祭用の飲料水やお中元でいただいた缶ジュース、お菓子も職員に配給された。

昨日閉めていた売店は患者・付き添う家族・職員のためだけに開くことにした。

すでにスーパーやコンビニは商品在庫がなく、当院のような小さな売店でさえ自宅用に買い占めようとする人が来ていた。

レスピレータの患者さんを送って空いたベッドを、昨日から外来にとどまっていた在宅酸素の方の入院ベッドに使っていただく。

それから電気が復活したあとに、転院したレスピレータ患者さんを受け入れる段取りをMSW(医療ソーシャルワーカー)と検討。

だが透析が決定しないと車の手配ができない。

院内で行きかう職員に一人一人声をかけ、家の被害状況を立ち話で確認する。

食器棚が倒れた、タンスが傾いた、という人は結構いるけれど、幸いけがをした人はいない。

よかった半面、緊張やプレッシャー、やりにくい仕事のストレスから見えない疲労があるだろう。

平常になるまでどれくらいかかるかわからないから、最小限でうまく機能できるようにと願うばかり。

16:30本日の最終ミーティング

給水車のおかげで、当面の水は確保できた。

ただ電源車が16時くらいに到着と言っていたのが大幅に遅れる見込みとなった。

これでは電子カルテはまだまだ使えず、透析も当院でできる見込みが薄くなった。

夜半に電気が使えるようになったとしても、SE(システムエンジニア)は昨日から泊まり込んでおり、すでに36時間くらい経過している。

疲労を考えて電子カルテの確認作業は明日朝からにしようと決定した。

透析場所の決断も夜中近くなるので、患者さんには「当院でやるつもりでお仕度しておいてください。当院でできない場合だけご連絡します」と手分けして電話した。

夕方関連病院からLEDのヘッドライトと懐中電灯が大量に届いた。

ありがたい。

夜勤者に説明して配布。みんな喜んでくれた。

19:40病院を出た。

帰りにスーパーに寄ったが、生鮮食品はほとんどなし。あらゆる棚に「一人1つまで」と書かれている。

瓶のジュースと果物を少しと、お菓子を購入した。我が家は乾麺など食糧があり、数日前に知人から野菜をいただいたばかりだったのが幸いした。

一旦溶けた食材もあるが、気にせず食べる。水・電気・ガスが通っているので、ぜいたくは言うまい。1週間くらいすれば流通も正常化するだろう。

20:30帰宅後に病院から普通に電気が復活したと連絡をもらった。なんと電源車が来るより先に復旧。なんにせよありがたい。これで透析の問題が一挙解決した。続いて師長さんたちに連絡。皆安堵してた。ほっとしたが気持ちが高ぶっていたのか寝つきが悪かった。夜半に余震。

(つづく)