マネジメント

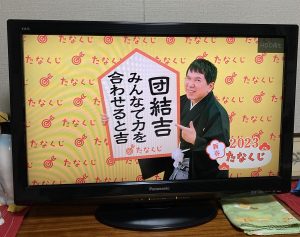

2023年は平らかに

新年を迎えました。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

新年、っていいですね。気持ちが改まる。

毎回年が改まった時、このブログに私は何を書いていたのかなと、アーカイブを見てみました。

そうしたら日刊イトイ新聞にならって、去年一年や今年の誓いを漢字一文字で表していました。

昨年は、クラスターなどにも見舞われ、小さなヤマサカはいろいろありましたが、全体的には災害やビッグイベントもなく、割合平穏な1年だったというのが院長・事務長との共通した思いです。

ですので去年の漢字一文字は「穏」ということで。

そして今年。

看護部長の仕事というのは、働く人が楽しく幸せに働けるように環境を整えることだと思っています。

「これでよし!」ということはなく、常に何らかの不足はあるものですが、昨年も良き仲間に恵まれて続けられました。

今年もみんなの仕事が今より少しでも楽になり、楽しいものであるように、そして人が丸く、世の中が平らかでありますように「楽」「平」という文字が頭に浮かびました。

看護職って、自分で言うのもなんですが本当に働き者ばかりなんです。常に不備不足に注意を払いながら、患者さんとチームを観察しています。

生老病死を支える担い手として、心と体のゆとりが大事です。できるなら援助者が定期的に自分自身をケアできるような、そういう取り組みもしたいと思っています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

毎年おんなじこと言ってる気がするけどね。今年は「平」です。

ナースコール考

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

先週ナースコールのことを書いたんですが、今日は別な視点を思いついたので書いてみます。

月イチくらいで行くお気に入りのCaféは、店主一人でやっているところです。

私はここのランチとコーヒーを楽しみにして出かけています。

お店に入って席に着くと、お水が運ばれてくる。

メニューを選び、テーブルの隅に戻すと店主が注文を聞きに来る。

食べ終わるころには、すっとコーヒーが置かれる。

まあ、当たり前といえば当たり前ですが、タイミングを見計らっている感じが実に自然で心地よいのです。

他のお客さんも店主がひとりなのを知っているので、誰かの食事を作っているときに、レジに行くのは控えている節がある。

時間がかかっても誰も文句を言わず、のんびり待っています。

こんな思いやりのある時間の流れを、店主とお客が一緒に作っているような感覚があるから、きっと好きなんですね。

一方先日行ったとあるCafé。

入り口で席を見定めていると「お待ちください」と入店を止められました。

見ると席は結構空いているが、テーブルが片付いてないようです。

ひとり客なのでカウンター席に座りました。

水が運ばれてきたがしばらく待っても注文を取りに来ません。

テーブルの隅に卵型の呼び出しボタンがあり、どうやらそれを押さないと来てくれないということがわかりました。

押そうと思った瞬間にほぼ同時に2カ所から呼び出しが鳴りました。

カウンター内で何か作っていたスタッフが「順番に参りますのでお待ちください」と声を張り上げました。

ホール係が順番に注文を聞きに行くのを少し待ってから、私はボタンを押しました。

すると「順番に参りますので・・」と先のスタッフがまた声を張り上げました。

私はあなたの目の前に座っているんだけどな・・・

物言いは一見丁寧だけど、「今忙しいんだよ!」と心の声が聞こえるような声音でした。

そしてスタッフは誰もお客の方を向いていません。

呼ばれて初めて客席に行くから、コップの水が空になっていても気づきません。

コーヒーはおいしかったけど、精神安定上よくないからここはもう行かない、と思います。

呼び出しボタン(ナースコール)は便利な道具だけど、接客(看護)という仕事の本質を見失うとこうなっちゃうんだな。

ナースコールが鳴る前に行け、と先輩ナースから教わった世代の小言です。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

今日は辛口。

看護補助体制充実加算

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

今日は固いタイトルですね。

2年おきに行われる診療報酬改定、今年はその年でした。

看護補助体制充実加算というものが新設されまして、漢字10文字で口を噛みそうになりますが、これは必要な人員や勤務時間などの他、看護師の負担軽減計画などの条件をクリアすると、診療報酬として得られるものです。

これまでと違うのは、条件の中に看護師に対する教育が含まれていることでした。

全部で6項目の研修を看護師全員が受講している、が条件ですので、私どものような小さい病院でも、これを確実に取得しようとすると、気合をかける必要がありました。

研修の目的は、大まかに言うと看護師が看護補助者と役割を明確にして、協働しよう、ということです。これからの時代、人口は減り看護師や看護補助者は貴重な人材であり、ますます重要な存在です。そしてどんな現場でも和を大切にしたいものです。

そこで6月から教育師長を中心に3人で手分けしてe-ラーニングを作りました。

1本10分程度で6本、看護師たちも昼休み中にスマホで受講できます。(Wifiがあってホントに良かった!)

6本目には自由記載のアンケートをつけまして、先日開いてみました。

なんと55名の方からの意見が入っていました。以下抜粋します。

●看護補助者さんにはいつも業務を手伝ってもらっているので、今まで以上に感謝しながらより良いケアの向上に努めたいと思います。

●今まで漠然と看護補助者に業務を依頼してきましたが、依頼できること、指示の下できること、できないことが明確になりました。より充実したチーム医療につながると思います。

●患者さんにとって看護補助者さんは身近な存在であり、話しやすい存在でもある。患者さんが何気なく語った言葉がとても重要な意味を持つ場合もあり、だからこそ垣根のないチーム間の情報共有が大切だと認識しました。

●以前は看護補助者のいないところで勤務していたので、一緒に働くことができて本当にありがたいなと思っています。改めて制度を学ぶことができて、今後も生かしていきたいと思います。

●看護補助加算というものを初めて知りました。明確な指示と感謝をして、協働したいと思います。

●最期まで患者さんがその人らしく生を全うしていくために、専門的職業についているという自覚を忘れてはいけないと感じました。看護補助者さんの力を借りながら、情報共有・協力して日常のケアや苦痛緩和などを援助していきたいなと改めて思いました。いろいろな価値観を理解しながら、お互い思いやりと感謝を忘れずに日々業務していきたいです。

「わ~!これは教育者冥利に尽きるね!」

「e-ラーニング作るの大変だったけど、やってよかったね!」と言って、製作者たちは喜びあいました。

こんな風にポジティブなフィードバックができる人が多いということが、当院の強みだとも思います。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

笑顔と感謝溢れるのが一番大事。

病は市に出せ

「問題は小さなうちに対処したほうがいい。様子を見よう、なんて言ってると膨れ上がって対処できないほど深刻になるから」

昔お世話になった上司から教わったことです。

職場のマネジメントに携わるようになってから、この言葉をよく思い出します。

様子をみていて大問題になった経験もありますし、問題とも感じてなかったところから突然大火が発生したこともあります。

昨年「病は市に出せ」という言葉を知りました。

徳島県の旧海部町(現海陽町)で古くから言われてきた格言だそうです。

ここは日本で最も自殺率の低い地域ということで、数年にわたり環境や健康などが調査されました。

他の地域と比べて特に目立った違いはないのですが、地元住民に聴き取り調査をして浮かびあがってきたのは5つの自殺予防因子でした。

それは、濃すぎない緩やかな人間関係、多様な価値観の尊重、固定化されない人への評価、自己肯定感の醸成、助けを求めていい環境、です。(2021.10.21北海道新聞・朝の食卓より)

また江戸時代発祥の「みせ造り」という縁台付きの住宅が並んでいて、生活空間を歩くだけで住民が始終会うので、会うたびに「困りごとを小出しにする習慣がある」のだそうです。

この記事を読んでから、問題が小さいうちに対処するのも、一人一人の悩みが小さいうちに出すのも、切り取り方がちがうだけで本質は同じだなと思ったのです。

「こんなことぐらい」「はずかしい」と思わずに気安く誰かに言えると、それだけで気持ちが楽になることもありますし、「そんなことで悩んでいたの?」「だいじょうぶだよ」と手を差し出してくれたら、悩みも軽くなることでしょう。

これを言わずに限界まで我慢していると、周りが知らないうちにとても深刻な病に陥っていることもあるのです。

大事なのは悩みを出しやすい環境になっているか、悩みを聞いた方が一緒に考え行動しようとしているかどうか、じゃないかと思います。

私がこの病院に来る前に、前野総長から言われました。

「僕たちはどんな小さなこともよく話しあう。だから孤独にはならないよ」と。

着任して驚いたのは、多職種の人に聴く姿勢と多様な価値観を受け入れようとする姿勢が定着していたことでした。

よそ者だった私もここへ来て早7年になりますが、今でもとにかくよくしゃべり、よく聞きあう職場だなと思います。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

行ってみたいなあ。海陽町。

看護補助者さん 絶賛募集中です

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

新年が明けて早10日が過ぎました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

のっけからお願いごとですが・・

当院では昨年の11月から看護補助者さんを募集しております。

ホームページやフェイスブック、もちろんハローワークなどにも出しているのですけど、さっぱり募集がありません。

年明けにある師長さんから「部長、ホームページのトップページに“現在募集しておりません”って書いてありましたよ。あれでは応募は来ないのではないでしょうか?」と言われました。

ありゃー。全然気づいていませんでした。

看護部サイトにはもちろん募集記事を出していたのですが、トップページの採用欄はチェックしてませんでした。

トップページ→採用情報→募集なしとわかれば、それでページを閉じられてしまいますよね。

木を見て森を見ず。

新年早々猛反省です。

ということで改めまして、当院では病棟勤務の看護補助者(常勤)を絶賛募集中です。

シーツ交換と病室の環境整備、配膳・下膳、リフト浴の準備と介助など、お仕事の範囲は環境調整とケアの援助が中心です。

ときには患者さんに寄り添いお話を聞いたり、ときにはイベントの準備をしたり、患者さんとのふれあいのある職場です。

高齢者のケアが好き、という方に来ていただけるのをお待ちしています。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

今年も明るい方へ。

一語一笑(いちごいちえ)ふたたび

目標を立てるときというのは、ずいぶんと考えるものです。

看護部の目標というのは、そこに何を意味付けするのかを折に触れて伝え続ける必要があると思っています。

事業上の定量化できる目標、たとえば事故を減らし患者さんの回復を高めるようなことは、当然行動計画の中には入っていますけれども「安全な療養環境を提供する」というような目標は当たり前すぎて、私は掲げる気持ちにならないのです。

それでどちらかというと人材開発や仕事への姿勢のような、定量化できない目標を掲げるようになっていきました。

ただ、これだけだと何かとても偏っているような感じがして「これでいいのかなあ」とも思っていました。

まあ、要するに自信がなかったんですね(笑)。

昨年の目標「一語一笑」について、ひとりひとりのシーンをまとめ音楽をつけて

e-learningにしたことを以前ここで書きましたが、その後e-learningを見た職員の感想がまとまりました。

一読して私は鳥肌が立ちました。

96%の看護職員が視聴してくれ、なおかつアンケートにも答えてくれました。

「今年度の目標、一語一笑を意識した看護ができましたか?」という設問には

かなり意識できた・・・・・・12.5%

少し意識できていた・・・・・59.7%

あまり意識できなかった・・・26.4%

全く意識できていなかった・・1.4%

という結果でした。

なんと7割以上の人が「一語一笑」を意識してくれていました。

すごいなあ。こんなにたくさんの人が? 正直びっくりしました。

自由記載の欄にかかれていたことを少しだけご紹介すると・・

????時間に追われてできないことがありました。e-learningでいろいろなエピソードを知ることができました。繰り返し見ることができるので、よいと思いました。

????もう少し時間を取って患者さんと関わりたいと思うけれど、一言だけでも十分関われることがあるんだなと思う瞬間がある。忙しくても一言一言大切に過ごしたい。でも自分の心が元気じゃないとできないこともある。だから自分自身のケアも大切にしたい。

????「一語一笑」ってどういうことなのかなあと思ったまま一年が過ぎました、すみません。でも今回のe-learningを受講して「そういうことだったんだ!」と理解しました。この一年を振り返ってみるとたくさんの「一語一笑」があったなあと思いました。他の方の素敵なエピソードに感動し、涙が出てきました。

????一語一笑のシーンはもっとたくさんあるはずなのに、忙しさに流され忘れてしまうから、「これは」と感じたことを書き留めておこうと思います。

????素敵な動画でした。夜に見たのですが、今日の疲れが取れました。癒され、感動して泣きそうになりました。素晴らしい感性のある方々ばかりだと確信し、一緒に働けることがうれしくなったし、明日からも頑張ろうと思えました。ぐっすり眠れそうです。

????自分の気持ちに余裕がないとき、時間に追われているときは笑顔がないんだろうな。患者さんにバレバレだったんだろうな。今日から、今からできるだけのことをしよう。人生はたいした長くないから。

????特別なことではなく、何気ない一言が大切なのだなと感じました。

????私たちがアクションを起こして患者さんを元気にすることばかり考えていましたが、私たちも患者さんから笑顔をいただいているなと改めて気づきました。

目標がよくわからなかったという人も、みんなのエピソードを共有することができたことで、1年経って「そういうことだったんだ!」と気づくことができました。こうした発見をした人は「なるほどじゃあこれからやってみよう」という行動になりそうですね。

「日々の忙しさに流されぬよう、書き留めておこう」それもいい決心です。一日の終わりに手帳に書いておくといい足跡が残りますね。

掲げたことを実現するのは一人一人の職員です。教育委員会が作ってくれた効果的なe-learningのおかげで、集合研修じゃなくても、むしろ一人ひとりの声を拾い上げることができました。

私自身は、伝えたから伝わっているはずと思うなかれ、と肝に銘じました。その人が関心を持って取り組むのには、きっかけと価値の受け止めが必要と改めて感じました。

まだまだ修行が足りません。でも目標がこんな風に日々の姿勢に染み入ることができて、うれしかったのです。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

毎日コツコツ。

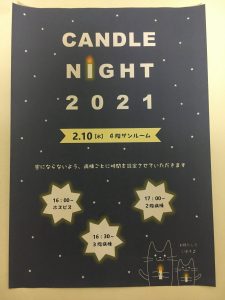

初めてのCANDLE NIGHT

2月10日に「CANDLE NIGHT」というイベントを開催しました。

場所は4階のテラス。普段は花を育てているところですが、サンルームからテラスに並べたアイスキャンドルを眺めるって、非日常的でいいんじゃないかと思ったのです。

1月半ば、私と医局クラークのMさんはアイスキャンドルを作るところからスタートしました。

栄養課で毎日出る牛乳パックと空き缶を利用して、まるで理科の実験みたいに色を付けたり、お湯から作ると透明な氷になるらしいとか言いながら、毎日数個ずつ作っていきました。

無印良品のキャンドルが、中に入れるのにちょうどいいサイズ。

キャンドルだけじゃ物足りないので、途中で小雪像を作ろうと欲が出てきました。テラスに積もった雪が少なく、気温が上がって思うようにいきませんでしたが、施設管理のTさんと看護部有志が手伝ってくれて、オラフやチコちゃん、雪ウサギなどができました。

「CANDLE NIGHT」という素敵なチラシを作ってくれたのはUさん。

さらにそれを拡大して記念撮影スポットを作ってくれました。

音楽療法士の工藤先生がオルゴールのような音色で生演奏をしてくれて、ムードは満点。

病棟ナースはもちろん、他部署の職員やボランティアさんが患者さんの移送を手伝ってくれました。

「患者さんに喜んでもらおう」という目標があって、仕事の中にこうした遊びの要素があるというのは、スタッフも心がひとつになり、お祭りのようでなんとも楽しいものです。

そういうとき、一人一人が自然とリーダーシップをとるんですね。

「このイベントをもっとよくしよう」という人たちがそれぞれにいい仕事をしてくれて、何も言わなくてもいい具合に仕上がって行きました。

まだまだ未完成な部分があるけれど、まずは一度形にしてみるってことが大事な気がします。

夕暮れに温かい炎が揺らめいて、小雪像たちも一層引き立ちます。

患者さんたちが「わ~かわいい」「きれいだねえ」と、まなじりを下げ、感極まって涙を流される方もいらっしゃいました。

思い思いに記念写真を撮り、短い時間でしたが楽しんでくれたようです。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

一粒で何度もおいしかった~~

今年やらないこと

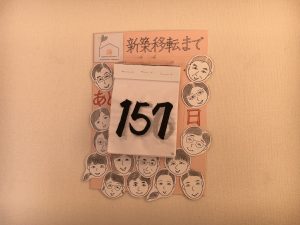

新病院移転まで160日を切りました。

引っ越しに向けて、身の回りを少しずつ片付けています。

学生さんが見学に来た時に、お土産に渡すつもりだったボールペンや付箋など、引き出しいっぱいに取ってあったのですが、今年もこの分だと見学はなさそう。

「欲しい方どうぞ~」と事務室前に置いてみたら、あっという間になくなりました。

引き出しにしまわれているより、使ってくれた方がモノも喜びますね。

今年一つ、やらないことを決めました。

たいしたことではありませんが「机の左側に物を置かない」ということです。

私はやりかけの仕事を、机の左側に「とりあえず」置いてしまう癖があって、あとで読もうと思っている雑誌とか、時期が来たら出そうと思っている稟議書とか、どんどん積み上げてしまうのです。

いっとき棚上げするとそれで見返さなくなったものがいかに多いことか。

年末に高さ20センチくらい(もっとかな)の山を片付けたら、3年越しの稟議書があって、自分のだらしなさに呆れました。

それで、職場でも自宅でも、机の左側にはものを置かないって決めたんです。

途中のものごとは定位置に戻して、時々確認する。

雑誌は見出しを見て関心のあるものだけをチェックし、すぐ書架に収める。

今日途中で終わったものは机の真ん中に置いて、翌日最初にその続きをする。

停滞させないって感じでしょうか。

こんな風にして今のところ、約ひと月続いています。

あたりまえですけど、机がきれいだと気持ちがいいものですね。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

増える一方の本もどうしましょうかね。

春支度

春は新たな出会いが訪れる季節。

今年の春は、いつもよりたくさんの職員が入る予定です。

ありがたいことに、職員からの紹介で入られる方がとても多い年です。

これはとてもうれしいことです。

自分の働いている職場に友達を誘う、というのは看護部長が1万回病院説明するよりも効果的です。

給料・残業・ボーナス・人間関係etc.

酸いも甘いも本音で伝わってから、その方たちは病院説明会に来られる。

だいたいのことは友達から聞いているので、

「この看護部長は嘘を言ってないか? 信頼できそうか?」と見られている気がします。

理念を語りながら、そういう視線を感じてちょっぴり緊張します。

私は就職前に3回はお会いします。

まずは説明会で。次に面接で。そのあと健康診断で。

それからメールでも何度か言葉を交わします。

次に病院に来られるときに、できるだけ戸惑わないように。

働く日を楽しみにしてもらえるように。

「ここへ来てよかった」と思ってもらえたらいいな。

この人が現場に入ったら、どんな化学変化が起きるだろうな。

患者さんは喜んでくれるかな。

そんなことを考えながら、春の支度をしています。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

まだまだ、冬真っ盛りです。

足音を聞かせなさい

「足音を聞かせなさい」とは

だいぶ前に新聞のコラムで読んだ言葉です。

出勤前にあわただしく読んだのでうる覚えですが、コラムの作者はある時から畑を始めました。

身近に畑のことをいろいろ教えてくれる先生がいて、冒頭の言葉はその先生のことばです。

「日々畑に行って、何もなくとも植物に足音を聞かせなさい」というような話でした。

なんと含蓄のある言葉だろう、と私は思いました。

植物を育てるのだから、日々何もないとは言えず、虫に食われていないか、病気になってないか、水は足りているか、観察と手入れが大切です。

「植物にあなたの足音を聞かせる」ことによって、まるで植物が「あ、いつもの人が来た」と聞き分けるかのようなイメージが浮かびます。

触ってもらった植物はうれしくなるし、ちょっと弱っていた植物は虫を取り除いてもらってほっとする。

それから畑をやる以上、最後まで責任もってやりなさいよ、という叱咤激励にも聞こえる。

植物だってあなたの行動をちゃんと見聞きしているよ、という戒めにも聞こえる。

日々そんなことをくりかえす間に、足音をききわけた植物が次第に大きく美しく育っていく。

きちんと見守っていたら期待に応えてくれるよ、という励ましでもある。

「足音を聞かせなさい」というのは、「毎日畑に行って水やりをし観察しなさい」という命令ではなく、その人の自発性というか、自律性をくすぐる言葉のように聞こえます。

植物の周りを「ただ歩いて見回っている」のではなく、足音を聞かせるんだと意識することによって、対象への心持が変わる気がします。

さくさく(歩く音)

おはよう

今日はいいお天気だね

さくさく(歩く音)

立ち止まる

ぷちっ(何かを手折る音)

ちょろちょろ(水の音)

さくさく

足音を聞き分け「あ!いつもの人が来た!」「ねえねえお水ちょうだい」と沸き立つ植物たちの様子が、脳内でアニメーションとなって動き出します。

正直言うと「今日は雨の予報だから」と言うときは朝の水やりをさぼっていたもので・・。

大いに反省しました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

つまりは看護と管理にも通じるもので。