ホスピス・緩和ケア

テンプレートにない質問

私どもの病院には様々な研修生が来られます。

研修医・看護師・薬剤師・ソーシャルワーカー、それらの学生さん、中高生。

緩和ケアを学びに来る方が多いのですが、皆さん一様に驚かれることが2つありまして、一つはカンファレンスでもうひとつは入院時に患者さんとご家族にお話を伺う面談「インテーク」についてです。

このインテーク、私も初めて同席した時はおどろきました。

入院してベッド周りのお荷物が片付く頃、患者さんとご家族、医師、看護師、ソーシャルワーカーが面談室に集って、これまでの病気の経過から様々な質問をして確認させて頂きます。

これからのケアの主要な人が揃っているということがこの場合重要です。

病気をどう受け止めているか、今つらいと思うことは何か、これから何を期待しているか、気にかかっていることは何か、叶えたいと思っていることは何か、など質問は病気のことから人生観についてまで多岐に渡り、その方まるごとの振り返りにもつながっていきます。

こうしたお話を聴かせていただくには、それなりにまとまった時間と、質問力も必要です。入院したその日に、これらをお聞きして関係者で共有することで、そこにいる全員が患者さんの思いを共有する大事な時間となり、「私のことはわかってもらえている」と安心してもらえるのです。

私は長く看護師をしていますが、ここへくるまで患者さんから入院時にお話を伺うのは(アナムネーゼを取ると言っていました)、看護師一人でしていました。

医師は医師で、ソーシャルワーカーはソーシャルワーカーで、それぞれに自分が聞きたいことだけを聞いておりました。

だから、患者さんにとっては、何度も同じことを話していると思われたと思います。

あとはそれらの情報をどのように共有するかにかかっていると思いますが・・。

同じ情報でも言い方が微妙に違ったり、受け止める相手によっては同じ話でもニュアンスが違って受け取られることもありましょうから、全員が同じ時間に集うのはその辺りの温度を共有することにもなるでしょう。また、気持ちは常に変化していくものなので、最初は「それでいい」と思っていたことが「やっぱり本当はこうしたかった」という風に変わる場合もあるので、だからこそ最初に複数で聞きあうことが大事だとも言えます。

患者さんは「こんなに私の話をじっくりと聞いてもらったのは初めてだ」とおっしゃったり、「(患者が)あんな風に考えていたなんて知らなかったです」とご家族が患者さんの本心に触れたりすることもあります。

怖くて聞きたくても聞けなかったようなことが医療者と共に聞けて、家族関係が一歩進むような場面に立ち会うこともあります。

さて、最近研修を終えたドクターが、最後の日に朝礼で感想を述べられました。

その中で私が印象的だったのは

「テンプレートにない質問によって、患者さんの病気だけじゃなく人柄に触れたことが大きかったです。」

ということばでした。

そうそう、今はもうどこの病院も電子カルテですから、質問すべき項目というのはテンプレートに一応入ってはいるのですが、それを埋めることを目的としたら、そこにない項目は聞かなくていいことになってしまう。

人に関心を寄せて理解しようと思ったら、患者さんの答えの中に次の質問があるのです。

そこを感じてもらえて嬉しいです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

研修生の瑞々しい感性が好きだなぁ。

ホームホスピス かあさんの家のはじまりの物語

庭のある大きなおうち。

そのおうちは、玄関も居間も台所もひとつひとつが大きな作りだった。

冬の始まる11月頃は廊下が冷えて、足裏から冷たさが上ってくるように感じられた。

居間に続いた和室がYさんの居場所。

たたみの上に厚みのあるマットレスが敷かれていて、一日のほとんどをそこで横になって過ごしていた。

動かなくてもいいように、マットの周りには日常で使うものが所せましと置かれていた。

もう20年位前のことだけれど、私はYさんのお家へ訪問看護に行っていた。

奥さんを失くし、子供たちは独立して本州で暮らしていたので、Yさんは何年も一人暮らしだった。

病気で入退院を繰り返していたが、治ることはないと知ると、家で点滴をしながら暮らすことを選んだ。

朝点滴を刺しに行き、夕方点滴を外しに行く。

私たち訪問看護師が訪れた時だけ短く言葉を交わす。

それ以外はしんとした静寂の中に包まれて過ごしていたのだろう。

家族がみんな揃っているときにはこの家にも隅々まで空気が流れていたのだろうなあ。

まな板で野菜を切る音や湯気の立つ匂い。

食器を重ねる音。

暮らすってそういうことだ。

年老いて独りになる。

できるだけ長く、住み慣れた自分の家でずっと暮らしたい。

それはごくごく当たり前のことだ。

だけどいつか、かなわなくなるときがくる。

9/15にホームホスピスの講演会を聴いてきた。

宮崎の「かあさんの家」の始まりの物語。

私はお話を聞くまで、重大な勘違いをしていた。

先に古民家を借りるか買うかして「かあさんの家」を始めたんだとばかり思っていたのだ。

「かあさんの家」は、そこに住んでいる方丸ごと含めての事業なのだそうだ。

そこに一人暮らしができなくなったお年寄りが5人ほど集まり、まとまって暮らし始める。

その家の食器や家具をそのまま使って暮らすのだ。

理事長の市原さんはこういう。

「家は、もともと住んでおられた「〇〇さんのおうち」という信頼ごと借ります。

地域の中で大事に住んできた古い家は鍛えられて、暮らしとともに信頼が積み重なっている。

家は施設と違って部屋の大きさは不平等だけど、そこに疑似家族として「とも暮らし」をする。

今でいうルームシェア。

自宅ではないけれど、もうひとつの家。」

そこでは朝起きる・着替える・食べる・排泄するという生活の整えをしていく。

医療者は身体面や精神面を注目しがちだけれど「かあさんの家」では、その人がどんな社会で生きてきて、どんな文化や習慣を持っているかを重視する。

その人の生活習慣を理解することはその人の暮らしを尊重することだ。

生活が整ってくると、何か意欲が芽生えてくることがある。

たとえば「あそこまで歩きたい」というようなこと。

それを実現するためにプランを立てて実行するのだそうだ。

この積み重ねで寝たきりだった方が映画を見に行けるようになった、と実例を見せていただいた。

ケアを受ける人もケアする人も共に生きる喜びを感じられて、見ているだけでワクワクが伝わってくる。

日常の延長戦上に看取りもあって、自然な死へのプロセスをたどっていく。

映画「人生フルーツ」みたいだね。

思い出の中のYさんも、こんな「かあさんの家」の提案をしたら、どう思っただろうか。

「他人と一緒に暮らすなんて嫌だよ。静かに一人で暮らしたいよ」と言ったかな。

それとも「それは賑やかでいいね」と言ったかな。

きっと家は喜んだだろうね。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

北海道には「かあさんの家」がまだないのです。

喪失と回復または再獲得 (グリーフケア研修会から)

当院にはグリーフ(悲嘆)ケア委員会という組織があります。

何をしているかと言うと、ご遺族の方へお手紙を送ったり、遺族会(ひだまりの会)や慰霊祭(こもれびの会)を開いています。

先日職員向けのグリーフケア研修会が行われました。

病棟師長が「グリーフケアとはホスピスだけの特別なものではなくて、普段から私たちは日常的にしているのですよ。ただ当たり前すぎて気づいてないかも知れません」という趣旨でお話をしました。

老いて病気をすると私たちはいろんなものごとを失います。

できることができなくなったり、楽しみにしていたことをあきらめたり。

愛する人を亡くすのはその最たるものでして、「どうして私の家族が!」と怒りを感じたり、「私がもっと早くに気づいてあげていたら」と自責の念に駆られたり。

できないことにばかり目がいくと、気持ちが落ち込んでうつになることもあります。

アルフォンス・デーケン先生の「悲嘆のプロセス」では12の段階が示されていますが、悲嘆の段階はすべての人に訪れるというものでもなく、また順番に現れるものでもありません。

病気によってできなくなったこと、例えば映画館で映画を見るのを楽しみにしていた方は、家でリラックスしながら見ることに新たな価値観を見出したりします。

愛する人を亡くしたつらい体験も、時間が経過して(日にち薬、という言い方をしたりしますね)、心が落ち着いてくると、他者の話が耳に入るようになり、また自分でも気持ちを聴いてもらいたくなったりします。

こうして人は喪失と回復または再獲得、つまり以前は価値がないと思っていたようなことがらも、失われて初めて気づくことがあり、急に価値が大きくなる。

それをLIFE(人生・生活の意味)の中に組み込んでいく。

大きく小さく波のように行ったり来たりしながら、悲しみは決してなくなりはしないけれども、次第に抱えやすくなる。

これを繰り返していくのです。

悲しみの底から再び立ち上がっていくときに、その方が自らの力でエネルギーを得ていく場面に立ち会うことがあります。

講義では、ご遺族の方からのお手紙が紹介されました。

亡くなられた故人への思い・医療者に対する感謝・現在の近況などが書かれていました。

どんなお気持ちでこれを書いたのか、手紙をわざわざ書き、切手を貼ってポストに投函するまでの行動そのものが、文字通り1歩を歩み出したこと、グリーフケアになるのではないか、という話がありました。

その後グループに分かれてそれぞれが思う「グリーフケア」について語り合い、聴きあう時間になりました。

医療者は誰しも亡くなられた患者さんとご家族との思い出を持っています。

話すきっかけができたことで、こころの中に大切にしている体験や言葉がたくさん出てきました。

終了の声をかけてもみんなの話が終わらない、後ろ髪引かれる研修会でした。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

医療者や介護者はみんな、語れると思うのです。

在宅緩和ケアの訪問看護ステーションを開設します

もしもがんと診断されて、いろいろ治療したけれど、これからは緩和ケアを受けてできるだけ家で過ごしたい。

私がその立場になったなら、きっと、いや必ずそう思うだろうなあと考えています。

今日は宣伝させていただきます。

9月1日から当院の関連施設として「緩和ケア訪問看護ステーション札幌」がオープンします。

これまではホームケアクリニック札幌(藤原葉子院長)として訪問看護を行ってきましたが、在宅緩和ケアを中心とした訪問看護ステーションを立ち上げ、在宅療養されるがん患者さんとそのご家族の支援のため、より一層きめの細かいケアをしたいと考えています。

愛する家族やペットと過ごす時間。

家の匂いや温度。

慣れた枕や布団の寝心地。

食べたいものを食べる自由。

窓から見える景色。

湯気の立つコーヒー。

一杯の晩酌。

「最期まで自宅で暮らしたい」と思っていても「家族に迷惑はかけられない」「自分が動けなくなった時、自宅で本当にいいのか自信がない」と考える方はたくさんいらっしゃいます。

人の気持ちは変わることもあるし、絶対じゃない。

家族だって頑張ろうと思ったけど「頑張れないかも」ということもあるでしょう。

そういう心の揺れも大丈夫。

当たり前のことです。

「やっぱり病院にいたほうが安心」

「家族が疲れてきたから、少し休ませたい」

というときにはご相談ください。

そうして無理のない、けれども自分の思うように時を過ごすことを、みんなで話し合いながら支えたいと考えています。

ホームページは9月1日にオープン予定。

お問合せはこちらにどうぞ。

またオープン記念講演会として10/6 13:30~秋山正子先生にお越しいただくことになりました。

ぜひお運びください。

緩和ケア訪問看護ステーション札幌 開設記念講演会チラシ

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

あ、大事なことを忘れてました。

「在宅緩和ケアをやってみたい」看護師さんを1名募集中です。

病室でイチゴ狩り⁉

今年もボランティアの方々と職員のおかげで「あ・ぐり~んプロジェクト」の土づくりや種まきが一通り終わりました。

年々段取りがよくなって、患者さんの寝間着を泥で汚すようなこともなく、疲れさせずに楽しく過ごすことができるようになったな、と感じています。

病院前の植え込みには今年もいちごとじゃがいも「きたあかり」が植えられて、ここ最近の日当たりと追肥が功を奏してイチゴの花も大きく、ぐんぐん茎が伸びてきています。

昨年は6月下旬にいちご狩りの日だったのですが、当日は強い風が吹いてとても寒い日でした。

それで患者さんには1Fフロアに集まっていただき、ボランティアさんがイチゴを摘んできてくれて、その場で採れたてイチゴをひとつふたつと食べていただきました。

長雨の影響で、味はどうかなと心配していましたが、小粒で甘いイチゴになったようです。

2018年のイチゴ

屋上「ふれあいそらのガーデン」ではプランターでもイチゴを育てています。

2年前ホスピスで療養されている方のところへプランターごと運び、ベッドサイドでもイチゴ狩りをしていただきました。

患者さんにとってはベッドサイドでイチゴ狩りなんて思いがけないことでしたので、大変驚かれて、喜んでいただきました。

今年もお陽さまをたっぷり浴びた新鮮なイチゴの香りを、届けられますように頑張りたいと思います。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

病院らしくないことをこれからも。

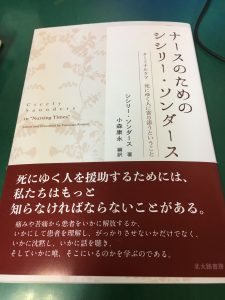

「ナースのためのシシリー・ソンダーズ」を読む

いきなり言い訳っぽいですが、私はホスピスの病院に勤めていますけれども、この道の専門家というわけではありません。この病院に来てから初めてホスピスに接し、働く人たちから日々教わっています。

「グリーフ」(悲嘆)ということばも知らなかったぐらいです。

ですからその都度わかったことやすごいなあと感じたことを、ここで書いたりしています。

ただ今この本を予習中です。これは今年NPO法人「ホスピスのこころ研究所」で開催するセミナーに登壇される、小森先生が翻訳された本です。

英国人のシシリー・ソンダーズさんは、看護師・ソーシャルワーカーの資格を取った後医師の免許も取り、セント・クリストファー病院を建てられて、ホスピスの母と呼ばれる方です。

この本は医師になって2年目に看護師向けに書かれた本なのですが、その視点・洞察・表現に驚きます。

少し引用してみます。

―「彼ら(患者)は、ケアのよい技術と同様、温かさと友情を必要としていた。私たちは痛みがどんなものかを学ばなければならない。重い病気になるというのはどういうことか、仕事を辞めて人生から撤退するのはどういうことか、身体精神機能が低下することや、大切な人やいろいろな責任を失うことについても知らなければならない」

(第12章 私と共に目を覚ましていなさい)―

当院の前野総長が、緩和ケアを学びに来た学生や医療者によく言うのは、このことです。

「私たち医療者は健康で働いていて、重い病気を持った人の気持ちになろうとしてもなることはできない。ましてやがんの末期になったこともないのだ。だから患者さんひとりひとりに教えていただくしかない。このケアでよかったのかどうかを常に問い続けなければならない」と。

それからこんな一節も読んでいてこころが温まります。

―「人々がありのままに受け入れられて、安全の中でリラックスできる、良い家庭にみられる歓迎とかホスピタリティを提供できる家庭のようなホームにならなければならない。」(同)ー

これは病院全体がこうでありたいといつも願っていることです。

職員同士も家族のように、お互いを尊敬しあえるチームでなければ、患者さんに気持ちを緩めてもらうことはできないですから。

そしてここも。

―「私たちは彼ら(患者)が鞄に正しいものを詰め、大切なもので満たし、彼らの必要とする物を入れることができるようになれば、と祈るべきだと思う。ここにいる間に、彼らは人生のこの最後の時期に、自らの和解、成就、そして意味を見つけるだろう。」(同)ー

最期のときを温かく穏やかな中に包まれて旅立てますように、と願いながら。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

4月20日(土)13:00~札幌 かでる2・7で翻訳者である小森康永先生の講演があります。

お時間がある方お運びください。

そのケアが本当によかったのかどうか

1月19日の土曜日、低気圧が去り札幌はいいお天気に恵まれました。

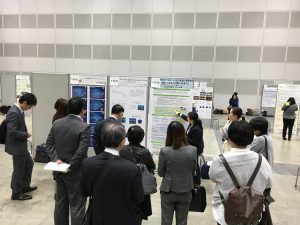

その日、北海道内のグループ病院と老健施設が集まって、看護介護研究発表会が開かれました。

当院からはホスピス病棟看護師のKさんが発表者として舞台に立ちました。

彼女は以前のブログにもちょっと登場したことがあります。↓

https://wp.me/p84aZK-4q

当院総長の前野先生は「僕たちはがんにかかったわけでもなく、ましてやがんの末期の経験はまだしていない。医療で助けることは、どこかで限界がくる。その時には寄り添うことしかできない。この方法でよかったかどうかは、患者さんに教えてもらうしかない。でも患者さんは亡くなってしまうから、問い続けて経験を積み重ねていくしかないんだ。」とよく職員に言います。

Kナースは自分がプライマリナースとして受け持った患者さんAさんについて事例研究を発表しました。受け持っている間、彼女はAさんの望む医療について、ジレンマを感じながらケアしていました。カンファレンスで話し合い、一人で抱えるのではなくみんなで共有しながら。そのケアの過程がAさんにとって、よかったのかどうかを検証したい、という思いがあって今回の発表につながりました。

Kナースはこの事例研究を昨年夏、院内でまず発表し、秋には「日本死の臨床研究会」でポスター発表、そして今回の発表会が3回目となり、今回が一番ギャラリーが多くておそらくとても緊張したと思います。

私は彼女の発表の声だけを聴き、その説得力ある声の強さにぐっときてしまいました。

ポスター発表という形式のため、聴衆の皆さんにステージ近くに移動してもらって聞いていただきましたが、Kさんの熱い思いは伝わったように感じました。

発表を終えて会場を出たときに病棟師長さんが「きっとAさん、会場の上から見てKさんのことを応援していたと思うよ」と言いました。

にこにこしながら「いいね!」ポーズをするAさんの姿が目に浮かんできました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

悩みながら体を通った言葉は心に届くね。

心の揺れも含めて患者を支え抜く

第42回日本死の臨床研究会in新潟に行ってまいりました。

2年前に初めて参加したのが札幌、去年は秋田で一般参加。

3回目の今年は少し頑張ってポスター発表で参加してきました。

緩和ケアの師長さんとスタッフも同じくポスター発表で計3演題、クリニックから事例検討会1題と豊作でした。

研究会は2日間、講演会やシンポジウム、事例検討会の他にミュージカルなど多彩です。

どのセッションも興味深いタイトルがついてそそられます。

今回私が聞いたのは「人生の最晩年の生を支える」(桑田美代子さん)と「認知症と共に生きる人たちの人生を支える」(水野裕さん)の教育講演、それから「急性期病院での終末期患者との関わり〜意思決定支援のありかたを考える〜」(生田陽子さん)の事例検討会です。

それぞれ深いお話ばかりですが一つ印象に残ったのは・・

急性期病院で患者さんにバッドニュース(悪い知らせ)を伝える時の医療者側の覚悟について。

たとえば・・の話ですけど。

主治医はこれまでAさんの病気について検査し、一番適切と思われる治療を行ってきました。

しかしその治療には限界が来ており、積極的な治療は難しく、あとは穏やかに過ごせるような方法を考えた方がいいと考えています。

それは今いる病院ではなくて、別な場所(ホスピスや療養病棟や自宅)に移動することを意味しています。

Aさんご本人とご家族に病院に来ていただき、主治医から治療の限界や予後について説明します。

患者さんは驚き、がっかりし、お話を受け止められなかったり、主治医に見放された、と感じるかもしれません。

その時看護師はどんな関わりをしていますか?という問いがたてられました。

ある病院では外来看護師が説明の前日にその患者さんについて「予習」し、医師がどんな風に説明するかをあらかじめ話し合っておくということでした。看護師は説明に同席し、患者さんやご家族がどんな反応をしたのか、説明をどう受け止めたのか、理解した内容にズレはないのか、を観察します。「今日こんな大事なお話をしたからみんなで注意深くかかわってね」と他のスタッフも共有します。

もし医師の説明と理解との間にズレがあるかもと思ったら、気づいた看護師がオープンクエスチョンで確認します。

そして一旦病状を受け入れたとしても、時間が経つとAさんの心は揺れてくる。

「やっぱり先生はああいったけれども、もしかしたら他にも治療があるんじゃないか」

「転院するってあの時は決めたけど、やっぱり家に帰りたい」とか。

患者さんやご家族が「話したい」と思うタイミングをキャッチしてしっかりそこに向き合うことが大事です。

「そういう心の揺れも当然のこととして、看護師が患者を支え抜くんです」

と発言された方がいらして、その言葉がささりました。

病院によっては病状説明にそもそも看護師が入ってなかったり、面談の時間が夜遅くに行われるため同席したくても夜勤を投げ出してまでは入れないということがあります。

だから患者家族がどんな反応だったかもわからない、ということもあるんですよね。

これは急性期病院の構造的な問題と言えるでしょう。

重要な転換を強いられる場面には認定看護師が同席すると、その専門分野からアドバイスや対応を学ぶこともできるかもしれません。当たり前のことですが多職種との関係が日頃からできていると、何も看護師だけではなくチームで注意深く見守って、思いを話したいときにチームの誰かがキャッチして対応する。それがほんとのチーム医療だなと思います。

数年前まで急性期にいた身としては反省、反省です。

「看護師が支えぬく」なんて、とても言えなかった・・。

でもそここそが看護の本質だよなあ、と思います。

「死の臨床研究会」は、毎年こうして今の立ち位置で自己を振り返り、姿勢と心を立て直す、いい研究会です。

あまり知られてませんが、医師看護師ソーシャルワーカーなど他職種が参加しており、一般市民も参加できるんですよ。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます????

来年は神戸だそうです❣️

緩和ケアに集う人は穏やかでやさしい人が多い?

10月20日(土)第2回徳洲会グループ緩和ケアセミナーが開催されました。

全国のグループ病院から80名以上の緩和ケアに関わる医師・看護師・社会福祉士・理学療法士らの専門職が集いました。

緩和ケア病棟を持つ病院は少しずつ増えてきていますが、「緩和ケアチーム」で活動しているところも多く、急性期病院の中での緩和ケアの確立にご苦労されているところが共通していました。

四十防院長の基調講演のあと、当院でお世話になっている臨床宗教師・米本智昭さんと、当院を卒業して今帯広で初の緩和ケア病棟を立ち上げた、今井貴史先生の特別講演が行われました。

昼食後は6病院から取り組みの発表があったあと、事例に基づいた多職種連携のワークショップがあり、今日初めて会った人たちとは思えない和やかで患者さんファーストの意見交換がありました。

緩和ケアに集う人たちは、医療者の中でもとりわけ穏やかでやさしい人が集うのでしょうか?

私は2年前にこの病院に来た時に、数日間緩和ケア病棟を観察しスタッフについて回りました。患者さんが何を求めているか、に常に焦点をあてて多職種で話し合い行動する。この積み重ねが自然に行われていました。何気ない、よもやま話の中にも患者さんの周辺の情報交換があり、その人の人生や価値観を尊重しようとする姿勢がみんなに浸透していることに、正直驚いたものです。

看護師たちは、本当はこういう仕事をしたかったのではないのか?という気持ちになりました。

病名にかかわらず、患者さんのニーズに応じたケアを提供し、消耗を最小限に、回復を助ける、そのシンプルさが今とても複雑化しています。

抱えきれないほどの責務とルーティンワーク(それすらも本当に必要か確かめられてないものもある)に忙殺されて、今目の前にいる患者さんがどんな表情をしているかを見失っているとしたら、それは看護の本質からずいぶん離れていることになります。

患者さんの出来事のあちこちにアンテナを張って、今よりもよく生きられることに力を発揮するはずの看護師が、制度の漏れを防ぐことにアンテナを張ったり、組織の同調圧力などに負けて「よいケア」よりも「効率性」を優先せざるをえないというのは、自戒をこめて管理者の責任が大きいと思っています。

当院に転院してこられた患者さんが、前医を退院してくるとき、詰め所で「お世話になりました」とあいさつをしたのに詰め所内にいた看護師が誰一人顔も上げずパソコンに向かっていた、患者さんはそれ以上何も言わずに荷物を持って出てきました、という話を聞いたときに、私は憤りを通り越して情けなく悲しくなりました。

そんなことはあってはならないことです。

懇親会の最後に東大阪病院の院長が「ここに集っている人の中から、きっと次世代の院長・看護部長が出てくるでしょう。孤軍奮闘している人も多いが、ここに来れば仲間がいて、お互いケアを受けることができる。がんの人も心不全の人も老衰の人も、必要な人がみんな、緩和ケアを受けられるように頑張りましょう。」とおっしゃられて、こぶしに力がはいりました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

前野総長もたいへんだったんだろうなあと歴史を感じます。

緩和ケアって何をするところですか?

「緩和ケアって何をするところですか?」という質問をいただきました。

最近、直球勝負の質問が多くタジタジが続きますね(^^)/

ひとことで言うと、治癒が困難ながんを患った患者さんに対して、苦痛とつらい症状をできる限り和らげて、その方らしく最後まで有意義に過ごすことができるように支える医療ケアのことを緩和ケアといいます。

患者さんを支えるご家族も困難に直面していますから、大切な人と大事な時間を過ごせるように、サポートしていきます。

人はがんと診断されるとまずがんを取り除いたり(手術)、小さくしたり(放射線や抗がん剤)という治療に向かっていきます。

がんの場所や程度、転移した部位により、治療も変化していきます。いわゆる末期がんでも治療がないわけではありませんが、戦って勝ち抜くことが難しくなるときがあります。

「これ以上治療するのは困難なので、あとは緩和ケアに行ってください」と前の主治医に言われ、絶望的になってこられる患者さんもいらっしゃいます。

もっと早い段階で緩和ケアを伝え、相談や見学をお勧めする過程があると、患者さんを傷つけることもないだろうになあと思いますがこの辺は医療者側の課題ですね。

緩和ケアに来られた患者さんとご家族には、それまでの病歴やその方の生きてこられた歴史、価値観とともに、これから何を希望されるかなど、じっくり時間をかけて伺います。

「こんなに私の話を聴いてくれた病院は初めてだ」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、私たちの緩和ケアはまず対話が基本です。

お話を伺った後、今あるつらい症状をできるだけ取り除くことに焦点を当てます。

痛みや吐き気、体のだるさ、抑うつ、不眠など不快な症状は、単に体の不調からだけではなく、心理的なことや社会的なことから来ている場合もあります。

そのため医師・看護師・ソーシャルワーカーを中心として薬剤師・理学療法士・臨床心理士・音楽療法士・ボランティアなどチームで患者さんを支えています。

ベッドで起きるのが精いっぱいだった方が苦痛から解放されて、車いすで動けるようになることもありますし、時にはご自宅へ帰られることもあります。

最後までその人が積極的に生き、心地よく過ごせるように、また命の終わり(旅立ち)を自然な過程で迎えられるようにと考えています。

現在日本では緩和ケア病棟にはがんと後天性免疫不全症候群の病名がついた人しか入れません。

どんな病名であれ、尊厳を大事にした最期を迎えるために誰でも緩和ケアが適応になるべきでしょう。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

もっと詳しくお知りになりたい方はこちらへどうぞ↓