ホスピス・緩和ケア

充実の秋~方波見康雄先生のこと~

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

今日は、先日当院で講演会をしてくださった、方波見康雄先生のことを書きたいと思います。北海道新聞に毎月一回連載されている、「いのちのメッセージ」。

私は愛読者の一人です。

方波見康雄先生は、よく患者さんとのかかわりを書いていらして、信頼と愛情が行間から滲み出しているように温かく感じられます。

御年95歳になられる今も、奈井江町の方波見医院で週に一度診察に出ていらっしゃると伺いました。講演会のスライドもご自分で作られ、スマホを使い、驚いてしまいました。

先生の講演を聴いたのは初めてでしたが、ひとつのものごとを科学者の立場から、あるいは感情という側面から、また一市民として探究されて、深く思索されていることがわかりました。

冬になると何も言わずにそっと医院の周りを除雪してくれる人がいて感謝していること、若くして亡くなった師長さんのことを想うと今でも涙が出ます、というお話に胸が温かくなりました。

そして「生涯現役」という言葉をこれほど考えたことも初めてでした。

組織の中にいると「定年」という期限を意識せざるを得ないのですが、自分の力でいつまで貢献できるのか、と考えさせられました。

先生が仰るには四季の中で春がはじまりではなくて、秋が大事なんだと。

花が終わって葉っぱが落ちて土に還り、種にいっぱいいろんな栄養分が詰まって充実しているから、翌年に向けてよい準備ができるんだ、と。

だから人生も秋の頃が充実しているんですよ、と。

人生にはいろいろな選択肢がありますけれども、方波見先生はご自分のことを「町医者」とおっしゃって、ずっと奈井江町の医療を守り続けていらした。

変わっていくことと、変わらないこと。

私などが言うのはおこがましい限りですが、尊いなあと思います。

2時間はあっという間で、先生の「伝えたい」エネルギーを強く感じました。

どうかお元気で、これからもお話を聴かせてください。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

次の世代が未来を作れるように。

今年も慰霊祭(こもれびの会)を開きました

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

私たちの病院では、グリーフ(悲嘆)ケアの一環として慰霊祭(こもれびの会)を毎年行っています。

こもれびの会は以前はご遺族もお招きしていたのですが、コロナのことがあって今年も職員だけで開催しました。

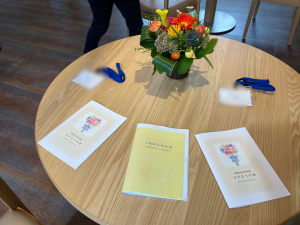

新しい病院の3Fのラウンジに祭壇を作りまして、以前は少し厳粛な雰囲気の中で献花を行っていましたが、昨年から職員それぞれが花を一輪ずつオアシスに挿してアレンジメントを作成する、という形になりました。

当院の花壇をプロデュースしてくださっているボランティアの土角さんに、花の選択と仕上げをお願いしました。

最初に前野総長があいさつし、臨床宗教師の米本さんが祈りについてのお話をしてくださり、それから順番に花を受け取って挿しました。

BGMは音楽療法士の工藤先生が弾いてくださる静かな調べ。

最後に院長が挨拶をしてセレモニーが終わった後、現場のスタッフがかわるがわる来ては花を挿していきました。

私は今年亡くなられたお一人の方を思い出していました。

以前ここで看護部長さんだった方です。前野先生が当院でホスピスを始めたころの善き理解者だったそうで、退職後にご自分で描いた絵を届けてくださり、私のことも励ましていただきました。

最期はご自分が育てたスタッフにその身を委ねてくださり、静かに旅立っていかれました。

慰霊祭はご遺族の慰めになるようにと考えられた会ですが、私たち医療者が立ち止まって故人とのかかわりを振り返り、心静かに命について考える時間でもあると、改めて思った次第です。

出来上がったアレンジメントは院内各所に置かれています。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

祈るという大切な時間。

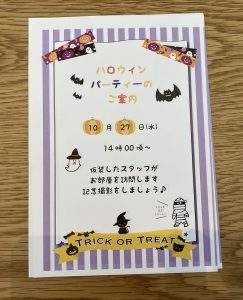

お見事! ハロウィンイベント

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

秋のイベントはお月見からハロウィンに変わりつつあると感じた今年の秋。

この際ハロウィンの意味合いは深く考えるな!ということです。

つまりですね、クリスマスを祝った数日後にお寺で除夜の鐘を突き、そのあと神社に初もうでに行くのが当たり前と思っていた私たちですから、おそらくハロウィンは仮装して楽しく過ごす日、くらいライトな文化になりつつあるんでしょう。

「部長、今日14:30からですから。準備、私たちすごく頑張ったんです。絶対見に来てほしいです」とホスピスのクラークさんが熱く訴えていきました。

そりゃあすぐ行きますとも。数日前から飾りつけ頑張ってたもんね。

「昨日からさらにバージョンアップしてます。」

おお、期待大だね、と言いながらたどり着くとどっかーん。なんだこれ、すごい。

こないだまで入り口にかぼちゃのシール張るぐらいのかわいい飾りつけだったのに、なんだかテーマパーク?舞台?のような、なんじゃこりゃ感。

私は大好きですけど。

まーすごい。いつこんなことやっちゃったんだろうか。看護師さんは忙しいでしょうに。

いや、忙しくてもこういうエネルギーは別に湧いてでてくるみたいです。

まあ、みんな楽しそうに、いろんな恰好して。

物静かなナースだと思っていたFさんも、自宅からご持参のマイかぼちゃハットで、少し人が変わったようでして。

なんというか、うちの人たちはこういう催しものをするのが、とにかく楽しいみたいです。

患者さんがハロウィンをどう思っていらっしゃるか怖くて聞けませんけれども、「お見事!」と10回くらい言ってくださった方がいて、

「なんか、ありがとうございます!」なのです。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

楽しいことはいいことだな!

ホームホスピス北海道、始まる

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

20年ほども前の話です。訪問看護をしていた頃、ひとりのがん患者さん(仮名・山田さん)のご自宅に伺いました。

11月の冬の始まりは、札幌で最も寒く感じられる季節です。

玄関で靴を脱いで板の間に上がると、靴下を通してもその冷たさが足裏から全身にしみ込みました。突き当りの居間の扉を開けるとふわっと暖房の温かさが感じられてほっとします。よかった。暖房をつけててくれた、と安堵。

一人暮らしの山田さんは居間に布団を敷いて、周囲に必要なものをぐるりと置いて静かに暮らしていました。ティッシュや時計、耳かきやラジオ、日記とペン、茶渋のついた湯飲み。お菓子やパンの袋。

「ここしか火を焚いてないから、こっちに来て温まりなさい」と私を気遣ってくれました。

私は血圧や脈を測り、点滴を繋いで帰る。その30分ほどの時間を週に何度か過ごすだけでした。

徐々に体がしんどくなってきて、一人暮らしももう限界じゃないかと思い始めたころのことでした。そろそろご本人の考えを確認したほうがよさそうだなと思いながら訪問しました。

いつも通り血圧を測ってから、湯飲みに白湯を注いで渡すと

「僕が死んだらさ、この家もらってくれないかな」と突然仰いました。

びっくりしてなんの冗談かと聞き返すと

「いや、冗談なんかじゃないさ。ほんとにもらってくれないかなと思ってね」

山田さんは奥様をずいぶん前に亡くされています。息子さんたちは本州で仕事をしていて、もうこっちには帰ってこない、そんな事情も聞いてはいました。

「家なんてさ、建てるまでが楽しいんだよね。住む人がいなくなると途端に持て余す。2階なんてもう、何年も入ってないからどうなってるかわからないけどね」山田さんはふふっと笑いました。

未熟な私はとまどい、どうしてそんな風に思い至ったのかを聞くこともできませんでした。

「お気持ちだけありがたくいただきますね」とやんわりお返しして家を後にしました。

山田さんは冬の間に病院に運ばれ、息子さんが駆けつけてから旅立たれました。

あの家の中の様子や床の冷たかったことなどが急に記憶の底から蘇ったのは、先日「ホームホスピス北海道」を立ち上げた半澤博恵さんが当院に来られたからです。

ホームホスピスというのは九州・宮崎発祥で、一軒家を使わせていただいて、その家の家具や食器ををそのままに利用しながら、家で最期まで過ごすことを実現するものです。https://homehospice-jp.org/

使われなくなった部屋が誰かの部屋になり、台所からまな板とんとんと音が聞こえる。戸棚で眠っていた食器が活気づく。温かい空気が家に満ちて、人の気配が心地よい。

そんな風に使ってくれたら、家も喜ぶでしょう。

今なら山田さんの真意を聞くことができるなあと思うのですが。

所有へのこだわりから解放されて、家が生きる方へと考えたのかなあ。

じっくり聞いてみたいところです。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

いよいよ北海道でも、ホームホスピス。応援しています。

以前のブログにも書いてました。 https://wp.me/p84aZK-E9

あなたの「ふつう」とわたしの「ふつう」

こんにちは。

やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

緊急事態宣言が解けて、わたしたちの病院では朝礼を以前のように再開することにしました。

ある日の朝礼スピーチはホスピスの主任さんでした。

とても学びになる内容だったので、ここでちょっと紹介したいと思います。

『患者さんにケアをするときに、私はこんな質問を投げかけます。

「お風呂の温度はどのくらいがいいですか?」とか

「歯ブラシに歯磨き粉はどれくらいつけますか?」とか。

それに対してよくある答えが「普通でいいです」というものです。

私は「普通?普通ってなんだ?どれくらいがこの方の普通なんだろう?」と考えます。

その方の「普通」と私の「普通」は違う。

お風呂の温度はぬるめがいいか、熱めがいいか、もう少し詳しい情報をお尋ねする。

最終的に「これでいいですか?」と尋ねて「ちょうどいいです」と言ってもらえたら、その温度や量をスタッフで共有して、次も同じようにできるようにしておく。

そういう情報がスタッフみんなから集まると、その人らしい心地よい環境で暮らしていける。

日々のケアの中で、そうした小さな「その人にとっての普通」を集めていくことが大事なことなんじゃないかと思います』

朝礼に出ていた職員が何人も、うんうんとうなづいて聴いていました。

心がしんと鎮まり、背筋が伸びるようなスピーチでした。

患者さんが求めているケアだったかどうかは、患者さんに聞くことでしか評価はできない。

そして今日のケアが明日も心地よいかどうか、それも患者さんにしかわからない。

だから日々「これでよかったですか?」と問い続けていく。

ケアは奥深い。

そして絶対はなく、面白い。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

現場の優れた人に教わる、これもまたよろこびですね。

カナシイけれどカナシクはない

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

あんなに暑かった夏が過ぎて、一雨ごとに気温が下がり、気が付くとナナカマドの実が真っ赤に色づいて秋が始まっていました。もう9月も下旬です。うかうかしているとシュッと冬がやってくるかもしれません(いや、さすがにそこまで鈍感ではありませんね)。

当院では毎年秋の行事として「ひだまりの会」というご遺族の会を催しています。

今年はコロナ禍でもあり、また病院移転という環境の変化もあり、果たしてご遺族の方がいらっしゃるかどうかと危ぶんでいました。

当院では「患者さんとご家族を丸ごと一体に考える」ということをとても大事にしています。そのため、今やむなく行っている「面会制限」とか「付き添いの中止」といったことは、院内で何度も話しあいながら進めていますが、ずっと苦悩が続いています。

ご家族の方にとって、大切な人と過ごす時間が望んでいた形ではないことは、とても心苦しく思っています。そんな中わざわざ病院に足を運んでくださり、心から感謝しています。

病院の入り口すぐのところにある「シュヴァービング広場」でお迎えしました。

音楽療法士の工藤麻子先生が奏でるピアノの音色と、風にそよぐ緑の森が心地よく感じられる空間です。

今年は新たにオンラインでの対話会にも挑戦して、時間いっぱいお話を伺うことができました。その中で印象的だったのは、あるご家族の方が発した「カナシイけれどカナシクはない」という言葉です。

面会の時間は短くても、そこにはぎゅっと凝縮した気持ちの交流があったこと、お互いを思いやるエピソードがあったこと。だから今も自分の中に生きて共にいるという風に感じられるというお話でした。

タイトルに「カナシイけれどカナシクはない」とカナでは書いたのには、訳があります。

その方のお話からは「悲しい」とか「哀しい」の文字が持つ、痛み泣きたくなるような気持ちとは別に、「愛しい」(いとしくてかわいい)も感じられたからなのです。ネットで調べると「愛しい」も古文では「カナシイ」と読むとあると書かれていました。

どの漢字も当てはまるけれどどれが一番その方の心にフィットする漢字なのかは、その方にしかわかりません。私の感じでは「愛しいけれど悲しくはない」かなあという印象ですが、あえてカナで書かせていただきました。

大切な人へ十分なことができなかったお辛さや不全感のような気持ちが勝っているのでは、と思っていた私にとっては、これもまたご家族から教えられたことの一つとなりました。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

秋という季節は人を想う季節ですね。

ケアする人びと 公認心理師 阿曽加寿子さん

当院には医療の専門職者のほかに心やスピリチュアルなことを支える専門職が在籍しています。

「ケアする人びと」本日は公認心理師・阿曽加寿子さんをご紹介します。

私(工藤)は30歳くらいのとき、整形外科病棟に勤めていました。

整形外科というところは骨折や加齢による変性疾患を診るところなんですが、手術して痛みが取れて歩けるようになれば、すべての人がハッピーというわけではなく、人が回復するプロセスには身体的なものと心理的なものとのバランスが深く関わっていると感じました。

それで入院中にもっと心理的な援助ができたらと考えて、カウンセリングを学びに行ったことがあります。

カウンセリングで心の奥にあるものを緩めたり解放できたらと思ったのですが、それはずいぶん傲慢なことだったなあと今は思います。

もちろんカウンセリングが役に立つこともあるのですが、聴き方の姿勢としてはそれだけでは足りなくて、経験や手法だけの問題でもないと感じてはいたものの、その時は自分の中で消化できていませんでした。

今回公認心理師・阿曽先生のお話を伺って改めて感じたのは、心理的援助とは、相手のお話をニュートラルに聴いて、相手の方が何を求めておられるのか、それをキャッチして合わせていくことなんだなあという風に思ったのです。

ところで「公認心理師」という職業、ご存じですか?

ー以前は「臨床心理士」という資格だったのですが、2018年に国家資格になり「公認心理師」に変わりました。心の問題で支援の必要な方の相談や援助とともに、その方の関係者に対する相談、心の健康に対する教育や情報提供を仕事内容としています。

「臨床心理士」や「認定心理士」は民間資格で、「公認心理師」は国家資格です。ー

この、国家資格への変更があったこと自体がまだまだ知られていないと思います。

そしてどんなふうにホスピスや臨床と関わっている仕事なのか、詳しくは「ケアする人びと」をご覧ください。↓

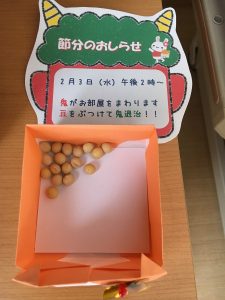

こんな楽しいこと、私ばっかりいいですか?

コロナ禍でも季節の行事はやっちゃうのが当院のいいところ。

恒例の節分鬼コスプレ。研修に来たばかりの先生たちもシマシマパンツを穿いてもらいました。

今年の青鬼はM先生、マスクもアイシールドも青でキメテマス。

赤鬼は今年もSさん。

Sさんは「毎年私ばかり赤鬼をやらせてもらって、こんな楽しいこと、私一人で独占してていいのでしょうか? 他にやりたい人いたらやっていいんですよ」と呼び掛けたものの、スタッフは「いえいえ、Sさんが一番適任。とても楽しそうにやってるから続けてください」。

ということで今年もSさんはつま先まで赤い靴を履いてかわいい赤鬼に扮しました。

患者さんにはあらかじめ折り紙の枡に入った炒り豆が配られていて、鬼が登場したらぶつけてください、と打ち合わせてあります。

さてさていざ出陣です。

最初はやや控えめなトーンで「鬼が来たぞ~」とお部屋に入っていきました。

音楽療法士のK先生が節分の歌をキーボードを弾き、お祭りっぽくなってきました。

お部屋に入るごとにM先生もだんだんノッてきて、声もひっくり返ってしまうので、みんなずっこけてしまいます。

患者さんから豆をぶつけられてはみんなで大笑い。

鬼たちが出て行ったあとは、Iさんがホウキとチリトリを手に、転がった豆を回収。

これも大事、大事。

翌日は3Fの病棟です。

こちらは看護師と補助者たちが鬼やおかめに扮して、お部屋を練り歩きました。

Kさんが赤いセーターにシマシマパンツ、赤い棍棒を手に持ち、なんだかかっこいい!

仕掛け人のJさんは堂々とした鬼の風格があります。

副主任とMさんはおかめのお面をかぶり、手作りの裃を身につけて、若干不気味・・。

午睡中の患者さんは目をまん丸くしてびっくり。

手に握りやすいボール状の豆を用意し、鬼に向かって投げてもらいました。

こんな風にくすっと笑ってもらうことが、免疫力の一助になるのでは?

そしてやっぱりこんな遊びがある方が、心の余白があっていいですよね。

患者さんも24時間患者というわけではないですから。

病院らしくない病院を目指している私たち、これからも続きます。

今日もこのブログに来てくださいありがとうございます。

それにしてもうちの人たちはコスプレが好きなんだな~。

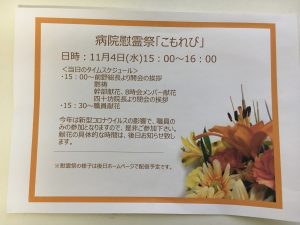

新たな「こもれびの会(慰霊祭)」の様式

当院では毎年秋に「こもれびの会」という慰霊祭を行っています。

当院で旅立たれた患者様のご遺族をお呼びして、院内で慰霊を行う式典です。

毎年40名くらいの方が集って下さり、職員の顔を見て懐かしんでいただいたり、近況を教えていただいたりします。

いつもなら黙とうの後、院長から「悲嘆について」のお話や、ピアノとフルートの生演奏を聴いていただき、祭壇に献花をして厳かに行われていました。

今年はコロナウイルスの感染拡大のため、ご遺族をお呼びするのはあきらめ、その代り職員だけで慰霊祭を開こうということになりました。

そこにご遺族がいらっしゃるようにして、前野総長、臨床宗教師の米本智昭さんのお話が続きました。

そして今年は献花に新しいアイデアが生まれました。

これまでは祭壇の上に一人一輪の白いカーネーションを置く形でしたが、今年は祭壇に4つの花器を用意し、一人一輪の花をそこに挿してみんなでアレンジメントを作り上げる、というものです。

当日勤務していた100名ほどの職員が、仕事の合間に会場を訪れて参加しました。

このアイデア、園芸療法士としてボランティアに来てくださっている、Tさんにご協力いただきました。

花の選択から、ふさわしい花器の準備、花の挿し方まで教えていただき、最後に手直しをして美しく彩りのやさしいアレンジメントが4つ完成したのです。

出来上がったものは、外来受付と各病棟に飾られました。

この様子は後日ひだまりブログでもお知らせする予定です。

今日もこのブログに来ていただき、ありがとうございます。

これもひとつの新しい様式です。

臨床宗教師 米本智昭さん 苦しみを共に感じて寄り添う人

当院には医療職者のほかに、ひとの心や魂を支える専門職が在籍しています。

「ケアする人びと」今日は「臨床宗教師」の米本智昭さんを紹介したいと思います。

―「臨床宗教師」という職業について説明していただけますか?

簡単に言うと「公的な場で活動する宗教者」のことをいいます。

昔はお寺も公共の場でしたが、東日本大震災をきっかけに、この活動が広がってきました。

―臨床宗教師になろうと思ったきっかけはなんですか?

遺族ケアももちろん大事ですが、生きていく間いっぱい苦しみを抱えていて、その苦しみを一緒に感じて一緒に答えを探しに行くこと、もともと生と死をつなげたいという気持ちがあって、亡くなってからではなくてその前の物語を知っていれば、たとえばお葬式だって自分の知っている身内のように涙を流しながら送ることができると思っています。

―東日本大震災での活動について教えてくださいー

3・11の後の宗教者は、自分の利害じゃなくて本当に苦しんでいる人たちに寄り添いたいという風に思いました。そこで宗教者と宗教学者が手を取り合って臨床宗教師というのが誕生したんですよね。

東北の震災の、一度に多くの人を見送らなければならなかった人の、残った人たちの苦しさ・・無念で亡くなった人たちを宗教者として弔う。

多くの宗教者たちが手をつないで、できることがあると感じたのがきっかけなんですよね。

―「臨床」って付くのはなぜなんですか?

岡部武先生と言う東北大学を出たドクターが在宅ホスピスをやっていらして、「死にゆく人にとって医師はなにもできない。暗闇に降りていく人にその先を示してあげられるのは宗教者だ」と言って、それで「臨床宗教師」が必要だ、と言ってくれたんですよね。ですから医療者側からの提言と言うか、それが先にあってそのあとに大震災が起きたんです。

ですからそこから公的な場で活動するという中に、病院も当然含まれていくという形になった。病院に入ることだけが臨床宗教師ではなくて、現実的にそういう要請があったし、そうおっしゃっる方がいたんですね。ただ急に宗教者に来て下さいと言って来たとして、いろいろなことを踏まえた人じゃなきゃ難しい場面もあったでしょうし、「宗教者はちょっと・・(困る)」という体験をお持ちのお医者さんのお話を聴くこともあります。

ですから現場の方に私たちは寄り添わせていただいて、受け入れて頂けるように変化していこう、という感じです。

―ここではどんな活動をしているか教えてください。

13時頃に来て13:30からのカンファレンスに同席しています。カンファレンスのあとに私を必要としてくれている人がいたら、師長さんから声がかかる。そのお部屋に担当ナースと医師と一緒に行って「初めまして」から入っていく。スタッフから一緒に考えてほしいんですと言われることもあります。

―カンファレンスで意見を求められることは?

あります。心がけていることは(自分が)医療者じゃないので、医療的な意味での介入ではなくて、その人らしさやその人の人生について焦点を当てたことをことを言わないとならないと考えています。

たとえば医療的には当たり前の行為だったとしても、その人の人生にとってはあるいは家族にとっては普通ではないことがあります。

その人の尊厳を考えた時にそれは正しいのか、医療行為としては正しくても患者さんは我慢しますし、そのルールに従わなければならない。

ということは(カンファレンスで)言うようにしているし、必要なことですよね。

米本さんが当院の職員になられてから早1年。今や欠かせない存在となっています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

詳しくは「ケアする人びと」の欄をご覧ください。