マネジメント

札幌南徳洲会病院の緩和ケアで働きませんか?

今日は看護職員募集のご案内です。

いつもブログを読んで下さっている方には「あれれ?」の内容かも知れません。

でも大事なことなので書かせていただきますね。

おかげさまで当院は来年7月に新築移転に向けて着々と準備を進めております。

そこで今は来春の募集とともに、年初めから働く人を若干名募集しております。

現在緩和ケア病棟は1つ(18床)ですが、移転後は2つ(20床×2)になります。

2021年度は引っ越しもあり、新しい環境になるので少々忙しくなると思っています。

その忙しさを一緒にワイワイしてくれる方が嬉しいです。

来てくれた方と和やかで温かいチームを作り、よいケアを継続するためにどうしていけばいいか、一緒に考えていけたらいいなあと思います。

私たちはなにより、最期までその人らしく生きることを大切にしています。

そしてご家族のことも丸ごと考えるようにしています。

私たちのケアがその人にとってよかったのかどうか、患者さんに教えていただき、それをふりかえっては考える、を繰り返しています。

そのため日頃から臨床心理士や音楽療法士、臨床宗教師などの専門家も交えて話し合いをしています。

それからボランティアさんのチカラも借りて、ふだんの暮らしやこころからのおもてなしにできるだけ近づくようにしたいと思っています。

こういう価値観に共鳴し、一緒にやってみたいと思う人を仲間にお迎えしたい、それが私たちの願いです。

今現在募集しているのは

看護師さんと看護補助者さん。

2021年1月からと4月からのふたつの時期で募集しています。

説明会は11/7(土)と12/19(土)行います。

詳しくは採用のページをご覧いただき、お問い合わせください。

https://sapporominami.com/nurse/careers/

ご応募、お待ちしております。

今日もこのブログ(?)に来ていただきありがとうございます。

たまには看護部長らしいことも。

方法の原理に照らし合わせる

昨年の秋に「方法の原理」ということを学びました。

方法の有効性は目的と状況に応じて決まる、という原理です。

西條剛央先生※1が主催するエッセンシャル・マネジメント・スクール(EMS)で教わったのですが、最近のコロナ対策で私はこのことをしょっちゅう考えるようになりました。

そもそもサージカルマスクというのは「1処置1マスク」であり、患者さんに何か処置をしたり痰の吸引をした際は、その都度廃棄して新しいのを身につけるのが基本でした。感染から患者と医療者の身を守るのが目的で、それ以上でも以下でもありません。マスクは一枚3円くらいで、以前は処置をするときのみ装着していました。

2月には目的は変わりませんが状況が変わり始めていました。職員は全員マスクをつける必要が生じたのにマスクが入ってこない、という状況です。その頃は「4月くらいには納入再開するんじゃないか」と考えていました。

それで一人一日一枚に制限して使うことにしました。

現場ナースは「え~?一日一枚なんて汚い~」と悲鳴を上げていました。

4月に入っても依然としてマスクは入ってきません。さらに状況を鑑み「一人10枚を1か月間自己管理」「患者さんと直接かかわらない部署の職員は布マスク」という方法に変えました。マスクの内側に不織紙ガーゼを当て、使用後はマスクを中性洗剤で押し洗いし、次亜塩素酸ナトリウムを薄めたもので消毒して干す、という工程を各自にお願いしました。しかし本来そのような使い方を想定しているものではありません。マスクは傷むし、肝心のウイルスから守る機能が損なわれないかは疑問です。

その後マスクは洗わなくても72時間たてばウイルスは消える、紙袋に保管すれば3時間で大丈夫、など諸説出てきました。

真偽のほどはまだわかりません。

インターネットで見ると4月18日現在一枚100円前後で取引されています。

とても使い捨てできる金額ではありませんね。

目的は同じでも、状況は日々刻々と変わっていきます。

それによって有効な方法を変化させていくしかありません。

コロナ対策は毎日毎日が新たな試練との直面です。ときには直感で動かなければならないこともあるでしょう。

その場合も後から方法の原理を思い起こして目的・状況・方法と順に考えていくと、頭の整理に役立ちます。

そんな中、こんなはがきをいただきました。

私の勉強仲間であり、笑い文字の先生からのものです。

「みんなのためにありがとう!無理せず気をつけて」というメッセージが書かれていました。

これは医療者みんなに向けたものとして受け取りました。

誰かが誰かを思いやる、そうした気遣い・愛情が今の時代にとても大切なことと思います。

状況がどんどん悪くなっても、人を元気づけるという目的のもと、こうしたはがきがどれだけうれしいことか。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

悪いことばかりでもありません。

※1 西條剛央先生と方法の原理について詳しくお知りになりたい方はこちらの記事をご覧ください。https://www.1101.com/funbaro/2011-06-17.html

試される日々

コロナウイルスという未知なるもののために、当院でも毎週臨時の会議をしています。

2020年3月、全国で一番感染者の多い北海道。

いつどこで出会うかわからないというのは、人の行動だけではなく心も委縮させるものです。

今、私たちが一番守らなければいけないのは患者さんと職員です。

先日、今しばらくの間ご家族の面会を控えていただけるように、苦渋のお願いをしました。

ご家族の存在が患者さんにとっては生きる力であるし、ご家族にとっても面会することが自分の日々の役割と感じておられる。

自分の家族だったらどう思うかな、洗濯物を持ってきたときに一目会いたいと思うだろうな。

そういう思いを理解しつつ、師長や看護師がご家族おひとりおひとりにご相談させていただきました。

ご家族に会えないことで気持ちがしぼんでしまわないように。

患者さんに会えないことでご家族の不安が増幅しないように。

つなぐ役割を、看護者が担っています。

そして患者さんと一番接触する職員の身も守る必要があります。

それでなくとも多少の発熱なら働いてしまう医療者の傾向がありますので、出勤前に熱を測ることを当面のルールとしました。

渦中にいるときに今できることは、正しい情報を共有すること、対立せず一番いい方法を話し合えること、みんなに周知すること、リーダーシップ、スピード。

私はじっくり考えたいタイプなので、いろいろ試されているなと感じます。

日々現場で働いてくれている職員や、会議で意見を言ってくれる頼もしい師長たちには本当に頭が下がります。

みんなで「今」を乗り越えていくしかありません。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

数年後か数十年後か、未来の人が2020年のパンデミックを振り返ったとき

「昔はそんなことしてたんだね。面会なんて禁止しなくてもよかったのに」と言えるようになってるかな。

花はいつもと変わらず咲いています

マスク今昔

週末にイオンで買い物をしてきました。

お客さんの人出は普段の半分以下、マスク装着率はざっと見たところ9割というところでした。

当院でもマスクなどの感染予防グッズについては、日々残量を気にしながら仕事をしています。

先日私の師匠と「まさかこんなにマスクのことで困るとは思わなかったよね」と話題になり、そこから記憶が喚起されたので一看護師目線の感染対策の歴史について、書いてみたいと思います。

年数は勘違いしているかもしれませんがご容赦を。

私は1980年代後半に看護師に(というと年齢がわかってしまいますが)なりました。

そのころはマスクと言えば手術室の人がするもので、頑丈な木綿製、使い捨ての手袋は医師以外は使ってはだめ、という時代でした。

病棟に勤めていた私にとって、記憶にあるのは何といってもガラスの注射器です。

カストという金属容器から「鉗子」という器具を使って、素早く慎重に取り出しました。

カストの蓋を長く開けていると不潔になるので、もたもたしていると怒られたものです。

当時は感染症といえば、この注射器で抗菌薬を溶かして生理食塩水の点滴に詰め、それを週単位で数種類使っていました。

その後MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)という感染症が問題となり、病室を隔離しマスクにガウンを身につけてシーツは別に消毒対応するようになりました。

それらは限られた特定の時だけ使うのであって「無駄にしないで大事に使いなさい」という暗黙のルールのようなものがありました。

抗生物質の多用が原因だと知ったのは後のことです。

保育園児用にボランティアさんが作ってくれたマスク

1996年の診療報酬制度改定で院内感染対策加算が付くようになり、委員会が開かれ各病室に速乾式手指消毒剤が設置されるようになりました。

同じころ日本看護協会では感染管理認定看護師コースの研修が始まり、2年ごとの診療報酬改定で体制が強化され、病院は感染管理対策を行うのが当たり前になっていきました。

私が当時働いていた病院では2002年ごろから採血時に使い捨ての手袋を使うようになり、指先の触感がより素手に近いものを求めて、ゴム手袋の品質がどんどん向上していきました。

2008年頃、感染管理認定看護師が専従で配置されるようになってから、病院内がみるみる整備されていきました。

看護師が患者さんのところで何か処置やケアをする際にはマスク・手袋・エプロンを身につけることが標準予防策となりましたが、始まったころはまだまだ「もったいない」とか「面倒だ」という意識の方が強くて今ほど厳密にしておらず、使い捨てることへの抵抗感のようなものがありました。

ですから日常的にマスクを使い捨てするようになったのはこの10年余りということになります。

患者さんへ感染症を移さないのはもちろんのこと、自分たちの身の安全も守るという意識が少しずつ醸成されていったのです。

いまやマスクやエプロンなどを身につけていないと無防備に感じますから、意識改革とともに日本の感染管理は進化してきました。

その反面、これまでの大量生産大量消費について考えさせられてしまいます。

輸入に頼っていると、こんな風にいともあっさりと流通がストップしてしまうことを、私たちは改めて知りました。

コロナ騒動の後には価値観の変化とともに、機能とコストを兼ね備えた進化系マスクや空調システムが開発されるのではないかと期待しています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

他にもいろいろ見直す機会かも知れませんね。

今年を漢字一文字で表すと?

2020年 明けましておめでとうございます。

今年の札幌は驚くほど雪が少なくて、積雪ゼロで大晦日を迎えました。

私は大みそかから3日までお休みをいただき、ゆっくりさせていただきました。

師長だったころはよく大晦日の管理当直を志願したものです。

元旦の当直明けに銭湯に行き、2日3日は大学駅伝を見る。

これが至福の時間でした。

年始めに今年の手帳に予定を入れたり、計画を立てるのが好きなのですが、いろいろやりたいことがあってまとまりません。

一年で達成できることって案外多くはありません。

持続可能で楽しくて実のあることをしようと思うと、唸ってペンが止まります。

そんな時はネットで気分転換。

ほぼ日(ほぼ日刊イトイ新聞)で「今年のあなたを漢字一文字で表すと」というおみくじをやっていたのでボタンを押してみましたら

「技」ワザ

と出ました。

まあ、遊びみたいなものですが、なんとなくこれにかっこつけて考えてみると

卓越した技を手に入れる

優れた技を披露する・学ぶ場を作る

優れた技で患者さんを幸せにする

てなことが浮かんできました。

看護師たちや介護福祉士たちがそれぞれ得意なことで優れた技を身につける。

口腔ケアの上手な人~。

おむつ交換がモレなく手際のよい人~。

注射のうまい人~。

話を聴くのが上手な人~。

とにかく笑顔が最高にいい人~。

それをお互いリスペクトしあって共有していく。

そして今年は新築移転に向けた重要な年。

そこから連想する漢字は

「備」来たるべきときに備えて様々な準備をする年

「蓄」みんなの心をひとつにして力を蓄える年

「盛」新築移転をとにかく楽しんで盛り上げる年

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

あなたの一文字は何ですか?

早朝ラウンドはゴキゲンの源

朝のラウンドが好きです

といってもゴルフの話じゃありませんよ

ラウンドってかっこいい言い方してますけど、ただの歩き回りです

私はだいたい朝7時過ぎくらいに出勤して花達を一回り点検し

週に1,2回は院内を歩き回ることにしています

目的はいくつかあって、ひとつは夜勤者をねぎらうこと

当院は2交代制の夜勤なので、一晩中患者さんを守ってくれている

あなたのおかげで私は夕べ眠ることができました、

ありがとう

そんな気持ちで声をかけています

忙しかった夜も

落ち着いていた夜も

眠れない患者さんがいた夜も

救急で運ばれた人がいた夜も

くたびれた夜も

誰かが旅立った悲しみの夜も

くりかえしくりかえし

守ってくれる人がいる

仕事とはいえ、ありがたいことだなと思う

それから

スタッフが何かちょこっと話してくれるときがあります

研修の提案だったり

仲間を思いやる言葉だったり

お礼の言葉だったり

私はそれらを忘れないように手帳に書き留めておきます

いつか叶えられるように

やさしい気持ちが伝えられるように

また何かできるように

そして患者さんがどんな朝を迎えているか

よく眠れたか

寒くなかったか

匂いや

空気を感じながら

歩くのが好きなのです

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます

始まりがよいとゴキゲンです

強みを活かすことについて

強みを活かすというドラッカーの言葉が好きです。

でも最近の学びで、私の考えている強みはかなり範囲が広いということがわかりました。

ことばで表せば

得意。長所。取柄。好き。特技。関心がある。

ほかにもあるかな。

好きこそものの上手なれ。

ということばがあるけれど、好きなことをず~っとしていって、強みになる。

イチローさんとか錦織圭さんとか。

好きでもそんなに上手にはなれない人も多い。

私は楽器を演奏するのが好きだけど、うまくはなれない。でも好き。

努力しなくてもできちゃうこともある。

絶対音感を持っているとか。

ドリカムの吉田美和さんのように、子供の頃から普通に歌ってるだけで歌がうまかった人は、どんどん磨きをかけていって今があるんでしょうね。

それまでまったく未知の分野だったのに、何かのきっかけで強い関心が湧いて、そのことを勉強するうちに専門家になっていく場合もある。

災害を経験して、防災について勉強するうちにDMATの隊員になるとか。

家族ががんになって、学んでいくうちにがん患者のサポートをするようになるとか。

学校で学んだこともなく、関心もなかったけれど、仕事で何度も繰り返しやるようになってうまくなる。

看護師の注射技術なんてそういうものですね。

ひとりひとりの強みは目覚めているものもあれば、眠っているものもあり。

気づいてないだけのものもあれば、ちょっとしたきっかけで急に開花するものもある。

関心ごとは聞いてみないとわからない。

そしていいタイミングでそれをキャッチし、チャンスにつなげないと。

どうしてこんなことを言うかというと

うちの看護補助者さんたちの、イベントに現れるアイデアが多彩だからなんです。

しかもお金がかからないように工夫してくれていて、ありがたいやら涙ぐましいやら。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

自由に楽しく。

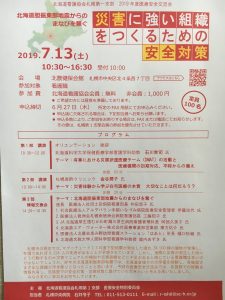

北海道胆振東部地震からの学びをつなぐ

2018年胆振東部地震から早いものでもうすぐ1年になろうとしています。

地震後に書いたブログがきっかけで、北海道看護協会札幌第1支部の石井さんに声をかけていただき、先日医療安全交流会で発表してきました。

北海道科学大学准教授の石川幸司先生はDMAT(災害派遣医療チーム)隊員でもあり、EMIS(広域災害医療援助システム)の現場のお話をしてくださり、とても興味深く聞きました。

地震当時札幌市内の病院のEMIS登録は20%しかなかったことにまず驚きました。

当院は早くからEMISに登録していたおかげで、早々に助けていただいたとわかり、改めて感謝の気持ちがわきました。

午後からは札幌麻酔クリニック副院長の金谷潤子先生が「災害体験から学ぶ在宅医療の本質 大切なことはなんだろう?」をお話になりました。

災害時の備えももちろん大事だけれど、限られた資源を省エネで使うのは病院も在宅も同じ。使っている酸素の量をいつも通りいかなきゃいけないと慌てるのではなく、少し減らしてみて状態を観察して、大丈夫そうなら省エネモードで平常に戻るのを待つというのもありじゃないですか、というお話に大きくうなづきました。

ここにはふたつの意味が込められています。

看護師は酸素2㍑と指示されれば2㍑が守られているか、酸素飽和度は足りているか、ということを通常チェックするのですが、酸素飽和度が90%切っていても、案外患者さんによっては苦しいと感じてない、なんてことは実はよく経験するところです。

何が何でも2㍑を死守することに奔走するのではなく、1,5リットルでちょっと様子を見て大丈夫そうなら省エネモードで過ごしてみて、事態の収束を待つというのもありじゃないか、という意味です。

もう一つは人間の体というのは生きる力が備わっているものだから、平常時と同じケアにこだわらずに消耗を小さくしながら生きる力を支えるのが看護者の仕事じゃないの?ということ。

医師の指示を妄信するのではなく、日ごろから「本当にこれは必要か?」と疑ってみることも大事でしょう、という意味も込められています。

いずれにしてもこれは患者さんとの日ごろからの観察と信頼関係があってのことで、けっして酸素の確保を怠って患者さんに我慢を強いるという意味ではないので、読者の皆様は誤解なきようお願いしますね!

そういえば当院でも地震のあと患者さんに、夜間せん妄が増えたり怯えたりするんじゃないかと心配していましたが、実際は逆で、とても落ち着いていて普段より気を張っていらしたというか、そんな印象を受けました。

もしかして生存本能、のようなものでしょうか?

交流会はその後酸素供給会社さんや、道内あちこちの現場で対応した管理者たちの発表がありました。

みずからも被災者でありながら病院で指揮された管理者の方や、在宅で呼吸器をつけたお子さんを看るお母様の支援など、胸にぐっとくる発表を聴かせていただきました。

重厚にして温かい場に参加でき、いろんなヒントをいただいくことができありがたかったです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

あなたは今どれくらい備えができてますか?

自由に跳ぶノミ

7月10日~11日までグループ病院の看護管理者対象の研修を行いました。

「強みを活かした人材育成」をテーマに、講師に山崎敏史先生をお招きしました。

実はこの研修は企画を含めると1年半越しです。

昨年9/6に北海道胆振東部地震が発生し、中止になったからです。

満を持してのこの研修、たぶん私が一番楽しみにしていたかも知れません。

山崎先生の講義はスライドを使って聴く・見る・考える・話す・共有するを何度も繰り返し行い、ひとつのキーワードが徐々にそしてあらゆる方向からしみこむようにできています。

誰もが知っている有名人の言葉を使ったり、映像を使ったり、泣いて笑って感情も揺さぶられました。

私が特に考えさせられたのはノミの映像です。

普通にしていると高さ30センチくらい跳ぶノミたちが、高さ10センチの瓶に入れられて、蓋をされて3日間閉じ込められてしまいます。3日後に蓋をあけたら、自由に跳べるはずの環境でもノミは10センチしか跳ばなくなってしまいました。

3日間、10センチの蓋に全身をぶつけて痛い思いをしたせいで、それ以上跳ぶことをあきらめてしまったとしかいいようがありません。

これを組織に置き換えると、あれはだめ、これはだめ、ここまでしかいけませんと線を引き、ひとりひとりの職員の自由な発想や行動を抑えていると、その線の中の条件でしか動けない人を作ることになります。

ひとりひとりいろんな強みや関心があって、やりたいこと得意なことはさまざまです。

秩序を管理するのも必要なことですが、求められるリーダーは、環境条件に関わらず仲間の能力と可能性を高め、自分自身も学び、発揮し続ける人じゃないか、ということを感じました。

組織が停滞していると感じたら、あるいは部下に何度同じことを伝えても聞いてくれないとしたら、自分自身の見方や捉え方が原因となっているかも知れない。

それが悪いというのではなく、他にどんな見方ができるかな、理想の状態にするには何を加えたらいいかな、を考えていこうということです。

行動を縛っている固定観念を、無理にではなくほぐしていくことを教わった気がします。

さてそのノミ、どうしたら元のように30センチ跳べるようになるでしょうか?

参加者からいくつか面白い考えが出てきました。

答えを書いてしまうと山崎先生のこれからの研修に差しさわりがあるので、ここではやめておきます(笑)

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

山崎先生のお仕事はこちらをご覧ください↓

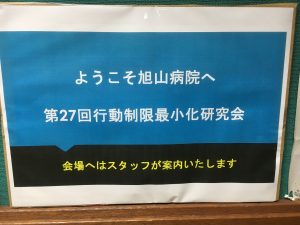

抵抗勢力に負けない勇気

週末は「行動制限最小化研究会」に出て、当院の「カンフォータブル・ケア」の実践についてうちの棟方師長が発表してきました。

これで「カンフォータブル・ケア」3部作というか3段活用というか(笑)はひと段落しました。

最初は昨年法人内で行われた発表会だったのですが、ここでの評価はいまいちでした。

質の改善につながったのは確かなのにどうしてか伝わらなかった。けれども私たち、言いたいことが多すぎて整理できてなかったんですね。人に伝えるのにはもっとシンプルで直接的なほうがいいね、ということになってかなりそぎ落としたものに修正しました。

それをもって日本認知症ケア学会に挑戦し、発表することができたのです。

今回出席した「行動制限最小化研究会」は精神科領域の看護師さんたちの集まりなのですが、南敦司さんから呼んでいただき、一般病院の管理者として、カンフォータブル・ケアを導入した組織変革を主に発表させていただきました。

手前味噌ですが、私は今とても充実感と満足感いっぱいです。

現場の師長が提案し、導入し、成果をつかんで発表した。

体を通った言葉、つまり主体的に努力して体験した出来事は、説得力という重みをもって人に伝えることができるんです。してきたことをまとめ、人に伝えるためにどう表すか、師長さんたちのチャレンジをサポートしながらワクワクしていました。発表後に質問をいただけるのもありがたいことです。

そういう意味でこれらの発表は私にとって宝石のようなものなんです。

さて、行動制限最小化研究会でも参加者からご質問がありました。

「自分の部署でもカンフォータブル・ケアを取り入れたいが、変化に抵抗を示す人がいると思う。みんなが同じ方向を向くための方法を教えてほしい」というものです。

実は導入前の私たちも、同じ疑問を南さんに投げかけました。

小さな部署でも何か今までにないことをやろうとするとどうしても抵抗勢力というのはあるものです。

でも先にビジョンをよく考えて語り、どんなケアを提供する集団にしたいのか、そのために必要な技術としてこれを取り入れるよ、そうするとこんな未来が見える、ということをきちんと伝える。

そしてぶれずに続けると次第にそれがスタンダードになっていくのだと思います。

私たちも以前、患者さんのことを「ちゃん付け」していました。

長くつきあっているうちに親しみをこめてそうなっていたのです。

でもちゃん付けをやめ「いつも敬語」の原則を伝え続けて「〇〇さん」と言い直すようにしました。

「いつも笑顔」や「目線を合わせる」「ほめる」を意識するだけで、患者さんとのコミュニケーションが変化することを実感した職員は、自然にその態度を継続するようになります。

マーゲンチューブ(鼻から胃までの細いチューブで栄養剤を注入するもの)を患者さんが抜いてしまったとき、数年前は「また?」「まったくもう!」「じゃあ手にミトンはめよう」と患者さんの行動を抑制していました。

今は抜いてしまっても「ああ、すっきりしたお顔ですね」「嫌だったんですね」と言い、ご家族を含めてミトンをするかどうか、その都度話合います。ひと月に何十回もマーゲンチューブを抜く患者さんがいますが、今は「しかたのないこと、抜きたい気持ちはよ~くわかる」という風に私たちは理解してます。

そうしているうちに患者さんの周辺症状(怒ったり拒否したり叫ぶなど)はほとんど見かけなくなり、他所から転院してきた場合には「ここの方がおばあちゃんが穏やかなので、ずっと入院させてください」と言われることが多くなりました。

認知症「ふくじゅそう」外来の田村先生からも「あなた方のケアが良いから患者さんが落ち着いている」と認めていただき、こういう他者からの肯定も職員の自信につながっています。

組織文化の変革は勇気のいることですが、「良いこと」には賛同してくれる人がいるはず。

一人ではなく味方をつくって心を込めて繰り返し言い続ける。

良かったことを共有し、「ありがとう」とフィードバックする。

その小さな積み重ねできっと変わります。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

一つ目がいい評価だったら3度目はなかったかもなぁ。