マネジメント

枕についての妄想

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

週末東京にいたのですが、温かい晩秋という感じで、イチョウがきれいでした。

「部長、患者さんの枕を変えることはできませんか?」と病棟主任から聞かれました。

「痩せた患者さんにとって、病院の枕は固くて高くて、安楽ではないのです。もっと低くて柔らかい素材で、できれば選べるようになりませんか?」というのです。

私も整形外科に勤めていた時に、違う観点でそう思ったことがありました。頚部(首)の手術の後は、バスタオルを折りたたんで、患者さんに合わせていました。

その人に合った枕を作り、退院する時に買ってもらったらどうだろうと思いましたが、それでは全ての人に与わる基準寝具から外れてしまいます。

「基準寝具」というのは昭和30年ごろ、それまで入院するときには自宅からの布団一式を持って行くことになっていたのを、患者さんに必要なリネンを病院で用意することが、義務付けられたところから始まりました。

入院される方に等しく同じリネンを提供できていることが必須条件ですから、基準に合った寝具を提供する会社があり、洗濯とも繋がっています。今当院で使っている枕の素材は、直径1センチ位の穴の開いた球体のプラスティックが入っていて、繰り返しの洗濯に耐えるものになっています。もしウレタンや羽毛など、選択肢が広がると、枕カバーや洗濯方法も変わりコストもかかるわけです。そこが導入の難しいところです。

ビジネスホテルでは枕を選べる所もあるのだから、病院はより個人に合わせられる様にできていて欲しいものですね。

良質な眠りについては、いろいろ研究されているので、もうどこかで取り組まれているとは思いますが、当院では今のところバスタオルで調整しております。しっくりこなければ、ご自宅でお使いのお気に入り枕をご持参いただいても構いません。

この枕問題、ひとつの差別化にはつながりそうですが、どんなもんでしょう。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

抱き枕も欲しいよな〜

私を変えた患者さんのひとこと

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

8月から毎月1回、看護部の役職者研修が行われています。

副主任・副主任フォローアップ・主任・師長と段階的な研修をプログラムしていて、北海道内の病院で受けられます。 さらに上位の師長・副看護部長・看護部長は徳洲会本部が企画する研修があり、看護協会の研修もあります。教育体制が整ってきたなあと思います。

ウン十年前に私が役職をいただいたときは、研修らしい研修はありませんでした。今看護部長の方たちは多かれ少なかれ同じような環境だったかと思いますが、「盗んで覚えろ」の昭和世代は、それが当たり前でした。

副主任のまま師長代行になってしまった私は「師長とはなんの仕事をするんだろう」ということがわからずにいました。勤務表を作る人? 苦情を聞く人? 壊れた備品を修理に出す人? どれも必要に迫られてやっている仕事でした。患者さんとの距離は遠くなり、用事がないと気軽にお部屋に行けなくなったような気がしました。そしてスタッフとも雑談ができなくなったように感じました。

先輩師長の真似をしても、どうも上っ面だけに思えます。

そんな風にもやもやしている私を見透かしたように、ある長期入院していた患者さんがこう言ってくれました。

「あのな、なんにもしてくれなくていいから、週に1回、師長が部屋に来て挨拶してくれたら患者は安心するんだぞ」

その言葉にはっとなりました。用事があるとかないとかに関係なく、患者さんと会話する。それは私が一番できてないことでした。

反省した私は、入院した翌日の朝お部屋に入り「昨夜は眠れましたか」「何かお困りのことや、看護師で至らないことがありましたら、遠慮なくおっしゃってください」とご挨拶しました。 そして週に1度か2度、お部屋を回って短時間でもお話を聴くことにしました。

主治医には言えないような込み入ったお話を聴くこともありましたし、苦情を聞くこともありました。けれども大方は感謝の声が多く、カーテン越しにいる看護師にもそれは伝わっていたと思います。

いつだったかある看護師に「師長が患者さんに“看護師で至らないところがありましたらいつでも仰ってください“と言っているのを聞いて、変なことはできないと思いました」と言われたことがあります。 それはそれは、と二人で大笑いです。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

今は懐かしい思い出。

10年と20年

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

ついに札幌にも初雪が降りました。雪の降り始めはなぜかワクワクする、札幌っ子。

風がない夜にしんしんと降り積もる雪が好きです。

さて先週は北海道ブロックの主任研修に行ってまいりました。

コロナ禍中はオンライン研修でしたが、今年度からブロック内の病院で開催するようになりました。忙しい現場を離れて、2日講義を受け対話するのは、主任さんたちにとって良い気分転換になったようです。普段ゆっくり話をする暇もありませんが、こういう場だとリラックスしていろんな話ができるものです。

講師はグループ病院で活躍する、5人の副看護部長たちです。お互いに副主任・主任・師長と成長してきた中で、研修でもお互いを知り切磋琢磨してきたので、講師として会場で出会うと「わ~」「きゃ~」と親交を温めています。そんな姿もかわいいですが、20年前初めて出会い、自分の部下だった人が、成長して今講師をしているということに感動しています。

そして最新の知識を熱く講義してくれる頼もしい姿に、ほれぼれして聞いている私です。

一緒に過ごした10年という年月。私の10年と彼女の10年はもちろん違う人生だけれども、その時たまたま同じ場所で働いていました。それぞれの立場で、それぞれの困難さがあって、お互いに影響を受けあって、なんとかやってきて今があるという、その不思議。縁と言ってもいいのですが、少しばかり長いつながりです。

私自身も上司や周りの方から導いてもらい、育ててもらいました。

歴史というには短すぎるけれども、人が育つ・育てるっていうのは、こんな風に細い糸を編むようにして、時間をかけてつながっているのですね。

次代を担う彼女たちの講義から、学ばせてもらいました。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

今回の学びは「コウモリの目(逆さから見てみる、疑って見てみる、の意)」

今日の用と今日行くところ

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

連休はいかがお過ごしでしたか?札幌は割といいお天気に恵まれ、桜日和が続きました。

私は衣類の断捨離をして、友人とカフェでおしゃべりし、最後は今年初のお墓参りに行ってきました。

おかげさまで、のんびり過ごすことができました。

4日間というのはあっという間ですね。連休が始まる前はいろんなことができそうに思うのに、始まると案外時間はなくて、あっという間に夜になってしまう。「明日こそやろう」と思っても、そんなに詰めこめない。何も考えずぼんやりするのも大事な時間。そうこうするうちに明日から仕事、となるのが常ですね。

私の友人は定年後もバリバリ働いている人、家族の介護で忙しい人などさまざまですが、異口同音に言うのが「明日やるべき仕事があるってありがたい」ということ。

私は自分の退職後のイメージが今一つ湧かないのですが、家にじっとしているタイプではないため、きっと少し休んだら何か仕事をみつけて働きにいくでしょう。

好きなことが仕事にできたら最高ですが、さてそれはなんだろうな、と考えます。今からでもその好きなことに片足を突っ込んでおけたらいいなと思います。サードプレイスというところですね。

退職後の理想だなと思う方は、何人もいらっしゃるんですが、一人あげるとすると当院でボランティア・コーディネーターをしている鈴木孝子さんです。鈴木さんは当院の看護師長さんとして長年勤務されて、その間にリフレクソロジーやリンパマッサージの資格を取り、定年後はそれらの技術を活かして患者さんやご家族、職員にマッサージを施しています。それ以外の時間をボランティア・コーディネータとして活動している他、個人で聞き書きをして冊子を作ったりもしています。気さくで気配り上手、みんなから慕われて、ユーモアたっぷり。なんという充実した世界。本当に素敵な人です。看護師や管理者としての経験、好きなことがいっぱい詰まっていて、なおかつ人の役に立つことをしています。現役でいたときもこんな気持ちで働いていたら、もっと違っただろうなと思うそうです。それくらい、今が幸せということですね。尊敬しています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

鈴木さん曰く「今日用(教養)と今日行く(教育)が大事だよ」

経験値

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

2月から3月は、年度のまとめと新年度の計画を同時進行でしているところです。

私は会議の年間計画を立てるとき、毎月の司会と書記をあらかじめ明文化しておきます。

とある会議に、新年度新しいメンバーが加わります。書記は持ち回りで行うので、新メンバーにも当然やっていただくことになります。私は特に深く考えもせず、その新メンバーの方の書記を前年度の流れに従って6月に予定しました。そうしたら、既メンバーから「新メンバーに6月に書記をやってもらうのは早いんじゃないか」とのご意見をいただきました。

「そうかなあ、議事録のひな型はあるわけだし、そんなに難しいことではないんじゃないかな。必要なら録音していただいてもかまわないんだけど。」と私は答えました。結局新メンバーご本人の考えも聞いてみることとなり、その場では結論に至りませんでした。

数日後、某師長さんがこんなことをつぶやきました。

「とある外部の会議に出たときに、書記をする人がいなかったので、私が手上げしました。書記くらい、いつも職場でしているからどうということもないと思っていたのです。ところが、皆さんの話の中には過去に話しあった出来事や、明文化されていない決まり事みたいなことがポンポンと出てくる。私はその会議に出るようになったばかりなので、みなさんが話していることが何の話かわかりません。そして今の発言を議事録に残しておくべきなのか、雑談のひとつなのかの判断もつきません。書記をやりますと簡単に引き受けてしまって、少し後悔しました」という内容です。

先述の話とあまりに符合するのでびっくりしました。

そうか、経験値。

その場にいることで体得したものごと、共有した感情などは少しずつ積みあがって今につながる。

冒頭で意見を言ってくれた方も、初めて書記をしたときに「この人たちは何の話をしているのだろう」という経験をしたのかも知れなかったのです。いつかはどこかで経験しなければならないから、「わからないことがわからない」の状態からやってみるのもひとつではあります。その「わからないこと」を尋ねるというのも、大事なことだし。しかし現実にはすべてのことを既メンバーのように知ることはできないわけでして。

私は別な視野を授けられて、「あ、なるほど」と腑に落ちたのでした。

1年経てばすべてわかるかと言われると、そうではありませんが、少なからず新しいメンバーにとって、書記を後ろにずらすのは、やさしい配慮だとわかりました。ややこしい話、伝わりましたでしょうか。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

想像力がだんだん乏しくなっているのな。

一流の講義 その二

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

前回に続き、井部俊子さんの講義について。

テーマが「最善を尽くせ、しかも一流であれ」。

日本の医療のトップランナーたる大学、病院で管理者をしてこられた井部先生。

どんな講義をされるんだろうと興味深々です。

私が思うよい講義とは、伝わる講義です。

優れた講義というのは理論と経験とが行ったり来たりしながら「語られる」、そしてそれが受け手の経験や感情に触れて、腑に落ちる感覚になるのが、伝わる講義だと思います。

井部先生の講義もエピソードが詰まっていて、しかも易しい言葉で語られるんですよね。

「一流のマネジメント」のひとつ、外注先との付き合い方について、ご紹介しますと。

三流のマネジャーは外注先を「業者」と呼び、二流のマネジャーは「うまく付き合おう」と考える。

さて一流はどうかというと「チームのメンバーと考えて付き合おうとする」。

私達病院というのは、様々な人に支えられています。医療専門職や事務、コメディカル職員たちは病院職員ですが、それ以外にお掃除や給食、患者さんの送迎や保育園など委託会社のおかげで病院が成立しています。

師長の中には、お掃除の方の名前をきちんと憶えてる人もいます。コロナのクラスターが起きたときは看護師が掃除しなければならず、普段いかにお世話になっていたか、身に沁みました。

その師長は当たり前のように「チームの一員ですから」と言ってくれるので、いまさらながら、頭が下がります。私は全員の名前は覚えてないなあ~と反省しました。

井部先生は「看護学校の教員も、病院と対等な立場でいてほしい。学校は優れた学生を育てるためにあり、病院はそこから育った看護師を雇うのだ、だから「学生さん」とか「新人さん」などのように十把一絡げに呼ぶことは相手を軽視していることになる」ともおっしゃいました。ああ~気をつけなくちゃ。

このような感じで講義が続いていき、最後は受講生とのディスカッションです。

講義のうまい人はディスカッションも巧みです。何を聴かれても当意即妙、ポンポンと質問を返されたりして受講生の考えを引き出すのでした。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

知るも楽しい。学ぶも楽しい。

一流の講義 その一

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

先日札幌市立大学で井部俊子先生の特別講義を聴いてきました。

認定看護管理教育課程サードレベルの卒業生は、毎年現役生の特別講義を聴講することができるのです。

現役生はもう15期生。(私は3期生・・ずいぶん経ちました)

井部先生は週刊医学界新聞に「看護のアジェンダ」を連載されていて、私は毎回読むのを楽しみにしています。論理的な文章の中にも、胸がきゅんとするようなエピソードや、時に辛辣な言葉が書かれていて、背筋がピンとなるのです。

この講義のテーマは「最善を尽くせ、しかも一流であれ(Do the best, it must be first class.)」。

シビレるタイトルだなあ。そしてどこかで聞いたことがあるなあ。

さっそくネットで調べてみます。

「最善を尽くせ、しかも一流であれ(Do the best, it must be first class.)」は聖路加国際病院を創設した米国宣教医師ルドルフ・B・トイスラーの言葉です。

トイスラーは聖路加国際大学の創立者で、聖路加病院の初代院長でした。技術と知識を備えた看護師の育成に務め、医師の海外留学に先鞭をつけた、とあります。(Wikipediaより)

関東大震災のあとに来日した米国人ポール・ラッシュは、トイスラーから受けたこの言葉を座右の銘として、日本の農業経営などに多くの足跡を残しました。

太平洋戦争を挟み、敵国人として強制送還されたあとも、GHQの一員として再来日し、立教大で教鞭をとり、聖路加病院の再建に尽力し、日本へのエールを送り続けて生涯を終えたと書かれていました。(「山梨近代人物館」より)

ふたりともキリスト教を機軸として、人を救うために日本にやってきて病院設立に尽力し、後進を育て、最期は聖路加病院で息を引き取ったとのこと。しかも聖路加病院の設計はアントニン・レイモンドだったのですね。(映画「人生フルーツ」で主人公が愛する建築家)

知らないことを知るヨロコビ。タイトル探るだけでずいぶん楽しかった。

この聖路加国際病院で看護部長を務められ、聖路加看護大学で学長をされていたのが井部先生です。現在は長野保健医療大学の副学長で看護学部長、株式会社井部看護管理研究所代表でもあります。

前置きが長くなってしまいましたが、私からすると雲の上のような方の、講義を聴いてきました。

今日もこのブログに来ていただき、ありがとうございます。

続きはまた次回。

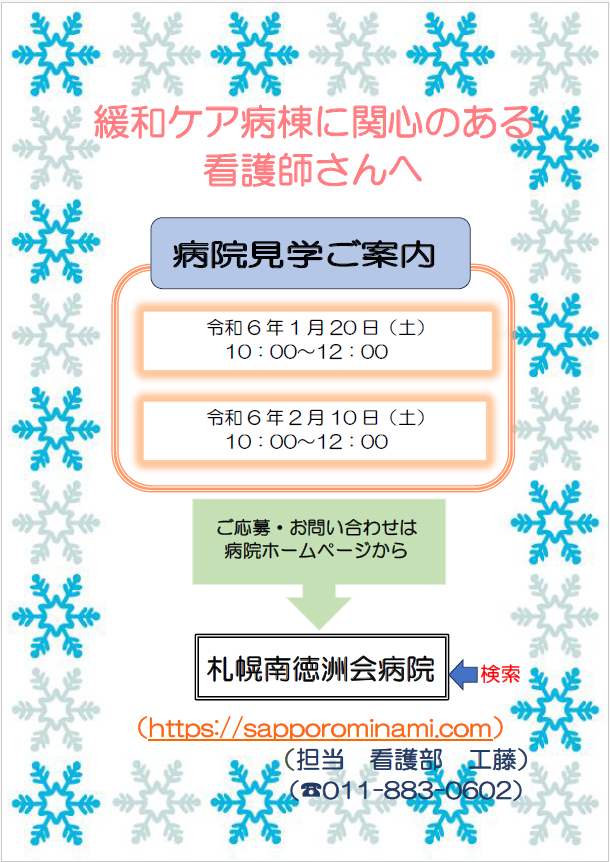

緩和ケア病棟 看護師見学会のお知らせ

こんにちは。

現在当院では2024年4月入職の、緩和ケア病棟看護師と、看護補助者、看護事務を募集しております。

1/20(土)・2/10(土)いずれも10:00~12:00、病院見学会を開催します。

上記以外の日程をご希望でしたら、採用ページからお入りになり、エントリー画面を入力してお申込みください。

転職・人生の転換点

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

今年も半分が終了し7月になってしまいました。早いですね。

先日当院で働きたいという方の、一日体験研修をしました。

当院は経験者の方の求人を出しておりますが、応募してこられる方の動機は様々です。

緩和ケアをやりたい、という明確な目的を持った方、それから認知症高齢者のケアに関心がある方。大きくはこの二つに分かれます。

今回来られた方はブランクがありましたので、いろいろと不安をお持ちでした。

自分が果たしてそこでの仕事を覚えきれるか、電子カルテの操作、家庭との両立などなど。

新しいことを始める時には希望と期待の反面、自分の今までしてきたことからの脱却を恐れる気持ちや、防衛本能が働きます。ひとつところでずっと働いてきた方も、わりと変化に対する恐れが強いように思います。

そんな方には「一日体験研修」を提案しています。

百聞は一見に如かず、ということばがありますが、看護部長が100の言葉で説明するよりも、実際現場に行って体感し「これならなんとかなりそう」と思えたら、その方がお互いに安心です。

当院に関心を向けてくださる方は、私のこのブログを読んでくださっていることが多く、認知症カンフォータブル・ケアをしていることや身体抑制がゼロになったこともご存じです。

「本当にそんなケアをしているのなら、ここで働きたい。」と思って下さる方も増えてきました。

いいケアをしようと取り組んでいると、いい仲間が集まってくるのです。

そういう意味で私は現場の人たちを信頼しています。

看護部長としては、とても、とても幸せなことです。

転職、というのはエネルギーがいります。いったんプラグを抜いて、これまでの慣れ親しんだ環境での自分を手放し、物事を新しいやり方や人間関係の中で始めなければなりません。そして新たな自分の立ち位置を見つけていく必要があるのです。

新しいプラグの場所が自分にフィットするかどうか、見分けるような試験紙があればいいのですが、人生の重要な転換点ですから、「この方向で間違ってなかった」と思ってもらえるためにも、ぜひ一日体験をご活用いただけたらと思っています。

いつもこのブログに来て下さりありがとうございます。

結果、断られても大丈夫ですよ(^^)/

ちーむいんすた 始動!

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

以前このブログでもささやきましたが、この春から病院の公式インスタグラムを始めました。

構想約1年、いや、妄想としては数年塩漬け状態にしていたのです。チームで始めるためにはそれくらいかかってしまいました。って、大袈裟ですね。

病院発信のSNSは最近急激に増えてきましたが、いろいろとハードルが高いものでした。

医療という厳粛・大真面目な場所を発信すること自体が、そもそも「不真面目」で「不謹慎」なイメージがあり、広告宣伝の規制や個人情報の守秘義務も絡んで結構踏み出しにくいところなんですね。

2016年から個人的にFBとブログを使って、看護師の採用や入院相談などの一役を担ってきました。おかげさまで様々な懸念を律してやれば、人の役に立てると実感してきました。

この数年SNSも変化しています。FBは若い世代はほぼ使っていない。ツイッターは文章で伝えるにはいい媒体だけど、経営がイーロン・マスク氏に変わってから、ちょっと懸念がある。やっぱり映像でぱっと目に飛び込んでくる、インスタグラムがシンプルで訴求力あるなあと思うのです。

そんなわけでぐずぐずと頭で考えていたことを実現するのに、ずいぶんかかりました。

現在看護部内の精鋭たちで「ちーむいんすた」を結成し、曜日を分担しながらやっています。

ありがたいことに、もと広告の仕事をしていた人が含まれているので、その力を存分に発揮してもらっています。

先駆的に始められた湘南藤沢病院をお手本に、「病院らしくない」病院の日常を切り取って発信するのを基本としています。

やってみて思うのは、チームメンバー一人一人が同じ方向性を持っていること。やっぱりコンセプトをしっかり話しあうって大事だなと思います。それから、わからないなりに少しずつ編集技術を学んで、日々切磋琢磨していること。だから素材選びや表現に個性が出ています。私は彼女たちの技術には到底もう追いつきませんが、教えてもらいながらなんとか進んでいます。院内の他部署のことなども案外知らないことが、他の人の投稿で分かったりして「へえ!知らなかった」ということもあります。

そして一番大事なのは「楽しんでやること」。本来業務にさらに付加がついているわけですから、犠牲的なやり方ではうまくいきません。

ま、今のところ辛くなって代わってもらってばかりなのは私だけですけど・・笑。

よろしければ、ぜひのぞいてフォローしてくださるとうれしいです。

今日もこのブログに来てくださりありがとうございます。

これも頭の体操だな!