2024年9月

認知症ケアの風景

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

札幌は、すっかり秋の季節に切り替わりました。

銀杏が緑から薄緑に変化してきています。これから紅葉がぐんときれいになる時期です。

今日は、日常的な認知症ケアの様子をご紹介しようと思います。

院内を巡回していると、ナースステーションの中でまるで職員のように混じっているAさんの姿があります。

Aさんは認知機能が低下していますが、日常生活動作は普通にできるので、病棟内を自由に歩くことができます。

カンファレンスに一緒に参加していたり、職員の誰かと一緒に病棟内を歩いたり、廊下のお掃除をしています。

この方は以前は会社勤めをしていらっしゃいました。と同時にとても手先が器用だったので、近所の人に何か頼まれるとすぐに対応してくださっていたそうです。

そのため、町内ではとても人気があり頼りにされていたそうです。

そういう背景を持った人ですから、時々職員と一緒に病棟を点検して回ったり、壊れているところがないかを一緒に見てくださっているのだと思います。

日中はそんなふうに動いてらっしゃるので、食欲もありますし夜はぐっすり眠ってくださいます。

Aさんのこのような行動は、徘徊というふうに言われたりします。徘徊というのは行動する意味が自覚されているか、されてないかわからずさまよっている状態を言うのですが、Aさんのこれまで生きてこられた背景を理解することによって、その方が「今」生きている世界に私たちも入り込み、同じものを見ようとすると、各お部屋を回って困り事がないか確認してくれている、人の役に立つ尊い仕事をなさっている姿が浮かび上がります。

こんなふうに、付かず離れず見守りながら、Aさんの行動を危なくないように支えてくれているスタッフから、私も認知症ケアの醍醐味を教わっています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

相手の関心事を知るということだよね。

ぎりぎり夏か?

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

本州はまだまだ酷暑が続いておりますが、このところ急速に秋になった札幌です。

そんな中、2F病棟の「ぎりぎり夏祭り」は今年も大盛況でした。

院長の篠笛(ご自分で購入!こっそり秘密練習したようです)、山口先生の太鼓(youtubeで練習!インスタにも出ています)から始まったお祭は、綿あめやマグネット釣りなどの縁日が用意されたほか、スタッフのアイデアの「人間もぐらたたき」に「神の手が出てくる」ボーリングなどもあり、患者さんも童心に帰って楽しんでくださったようです。

圧巻はお神輿です。軽くするため段ボール製ではありますが、細工はかなり凝っておりまして、わっしょいわっしょいと患者さんが担いでくれました。今年もお賽銭が入れられたようです。

ボランティアせらのみなさんの協力もあり、お祭は大成功でした。私も患者さんが綿あめを食べるのをお手伝いして、とても幸せでした。

スタッフが楽しんでいると、患者さんにも伝わりますね。

さて翌週9/17はアルツハイマー月間ということで、当院でもはじめて「認知症のつどい」を開催しました。認知症の予防や対応方法、活用できるサービスや知恵などお伝えして、少しでも不安や困りごとが解消されたらいいなあと、認知症看護の認定看護師が中心となっていろいろ企画しました。

あまりお客さんがいなかったらどうしよう、と心配しましたが、思っていたよりもたくさんの方が来られてほっと胸をなでおろしました。

その二日後にはグループ病院から、認知症カンフォータブル・ケアの実際を学びに、看護師さんがいらっしゃいました。2日間、認知症ケアの現場を見学していただき、委員会にも参加しました。その方は現場の身体抑制を減らしたいという気持ちでいらしたのです。

当院の取組が少しでもお役に立てたらうれしいです。

合間には保育園で、先日収穫したじゃがいもを使って「いももち」を作り、みんなで食べておいしかったと写真が送られてきました。三角巾にエプロンを身につけたちびっこシェフたちが、ジャガイモをつぶしている姿のなんてかわいいこと! 園長先生(←私のこと)も一緒に作りたかった!

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

あちらこちらで、楽しい秋。

居心地のいい学会・日本死の臨床研究会

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

連休中、雨の日がありましたが、最後は秋晴れの札幌でした。一気に空気が変わり、虫の声が聞こえなくなりました。秋が長いといいなあと願っています。

さて、今日は少し宣伝させてくださいね。

10/12-13の2日間、札幌コンベンションセンターで「第47回 日本死の臨床研究会 年次大会」が開催されます。

毎年開催されているこの研究会、今年は札幌が会場で、大会長の一人が(ジャーン!← 効果音)当院の教育師長・梶原陽子さんなのです。今準備も追い込みに入っており、連日打ち合わせなどで忙しくしているところです。

この研究会、私も当院に来てから何度か参加しておりますが、他の学会とは趣が違います。一言で説明するのはむずかしいのですが、一般的な医療系の学会だと「これが新しい治療法です」「最新のデータによると〇〇です」という感じで発表者がそれぞれの分野で競っています。一方「死の臨床」の方は、「精一杯こんなケアをしてきたが、これでよかったんだろうか」とか、「他になにかできることはなかったか、教えていただけませんか?」というスタンスで発表することが多く、それについて参加者が

「以前出会った患者さんにこんなケアが有効でした」

「難しいケースでしたが、皆さんは精一杯よくやったと思います」

などと、共感しながらコメントを下さるというシーンがあちこちで見られるのです。

つまり発表者と参加者の距離が近いというか、親和性や共感性が高いのです。そして他者へのリスペクトを大事にしているとも感じます。日ごろから、人としての最期の時間をどう生きるのか、どう支えるかを扱っているので、そうなるのは自然なことなのですね、きっと。ですから質問やご意見も温かく、参加するとパワーをもらえる会だと感じます。また、この会は一般市民の方も参加できるというのが珍しい点だと思います。むしろ一般の方ともセッションができると、よりいい会になるだろうなあと思います。

今年は当院からも数名、シンポジウムやポスター発表があり、応援団としても楽しみにしています。

また、前野名誉院長や梶原大会長の講演もあるので、会場巡りで大忙しです。

ご興味のある方は、まだ参加申し込みできますので、ホームページをご覧ください。

https://www.c-linkage.co.jp/jard47/

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

お弁当もおいしいらしいです!←ココ重要

弔いのカタチ

コロナ禍の前後で、かなり変わったなと思うのは、葬儀のあり方です。

以前は一般葬と家族葬に大きく別れていましたが、コロナの間に家族葬が増えて、「直葬」とかお通夜のない「一日葬」という形も出てきました。

私はわりと子供のころから、死やそれにまつわる葬儀というものに関心がありました。

先日ある方のお父様が亡くなられました。仮にAさんとしましょうか。

Aさんのお父様はご自宅で闘病生活を送っておられました。

Aさんはお父様に万一のことがあれば、できうる限り自宅で看取りたいと考えていましたが、病状が急に変化したため救急車で病院に運ばれて、治療のかいなく数日後に亡くなられました。

お父様は引退してずいぶん経つので、自宅で家族葬をしようということになりました。

「家族葬」というと、家族だけで行うので、外の人は行かないのが流儀ですが、ここは図々しくお花を届けに行く私でした。

ご家族で湯灌を行い、愛着のある仕事着を身につけ、家族みんなで思い出を語り合いながらお体を整えたそうです。

お父様のそばに家族が集まり、時に泣き、笑い、お経を上げて、2日目に荼毘に付されました。

いわゆる一般的な葬儀の儀式によらず、家族がゆっくりとお父様の死を受け止めて、旅立ちの準備を整えていく様が、私には少々うらやましくも感じたのでした。

「葬儀というのは、生きている人のためにあるのだよ」と昔目上の人に教わりました。

「大切な人を亡くして悲しみにくれる人を慰める」のが目的でした。

弔いの形は人それぞれです。私はお父様のそばにあるお座布団で添い寝するワンちゃんを見て、そのゆっくりと流れる時間の中でお父様を悼む気持ちを一緒に感じました。そしてせかされずに自宅で弔う葬儀のあり方が、とてもいいなあと感じたのでした。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

たまに考えておいたらいいよね。

プレイフルで行こう!

こんにちは。やさしさビタミンブログの工藤昭子です。

先日猛暑の中、京都に行ってまいりました。ヘルスワーカーキャリア学会のワークショップに参加するのが目的でした。

「プレイフル・シンキング 仕事を楽しくする思考法」という本を読んだのはどれくらい前だったか、もう絶版になっているので手に入れるのが難しいですが、著者の上田信行先生のワークショップが開かれると知り、迷わず申し込みました。

当日は新聞紙1日分と300円くらいの個包装になったお菓子を持って来てくださいという謎の指示。

会場には100人くらい来ていたでしょうか、いわゆる講義形式ではない、不思議な机と椅子の配置。開会の挨拶の前からなんとなく謎の作業が始まっています。

これ以上先は書けないです・・・というのは企業秘密だと思うし、そうでなくても私にあの会場の様子をわかってもらえる表現力がないから・・。

たとえていうなら、小さいころ友達と砂場で遊んでいて、なんとなく「お城を作ろう」みたいになり、友達は上に上に砂を積み上げ、別な子は窓を作るのに一生懸命で、自分はバケツに水を持って来て砂を固めやすくしたり・・・・ってなことをそれぞれが夢中でやっている状況です。

友達同士好きなことを言いながら、役割分担しながら、自分たち流のサイコーなお城を作っている。はたから見ると大したことはないかも知れないけど、やってる人たちはワクワク楽しい状態。これが「プレイフル」という状態です。おそらくその時間は夢中になっているから、何も自覚がないけれど、あとで振り返ったときに「あの時あの仲間と一緒の時間は楽しかったな」と胸が温かくなるやつです。

そのあと福岡小百合先生の、身体を使ったワークショップが始まりました。全身を使った表現や、自己肯定、指先だけで相手を観察するなど、これはもう、普段思いもしないような、あるいは忘れていた身体性を思い切り感じた、とても濃ゆい時間でした。

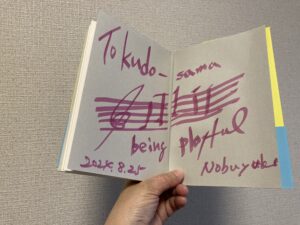

終了後にはちゃっかり本にサインもいただきまして、目的はコンプリート、大満足。

職場の研修でも生かせそうではあるけれど、こんな風にゆるっと楽しくはできるかな~。まずは自分自身の周辺から見直していきましょう。

最近胸を熱くすることが少なくなったせいなのか? 守りに入っている感はイナメナイと反省した京都の夏。

ほんと、いろんな意味でアツかった。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。

京都に来て神社仏閣をひとつも見なかった、不信心者ひとり。